2023年度“科普中國青年之星創(chuàng)作大賽”獲獎(jiǎng)作品

作者:孫小莉

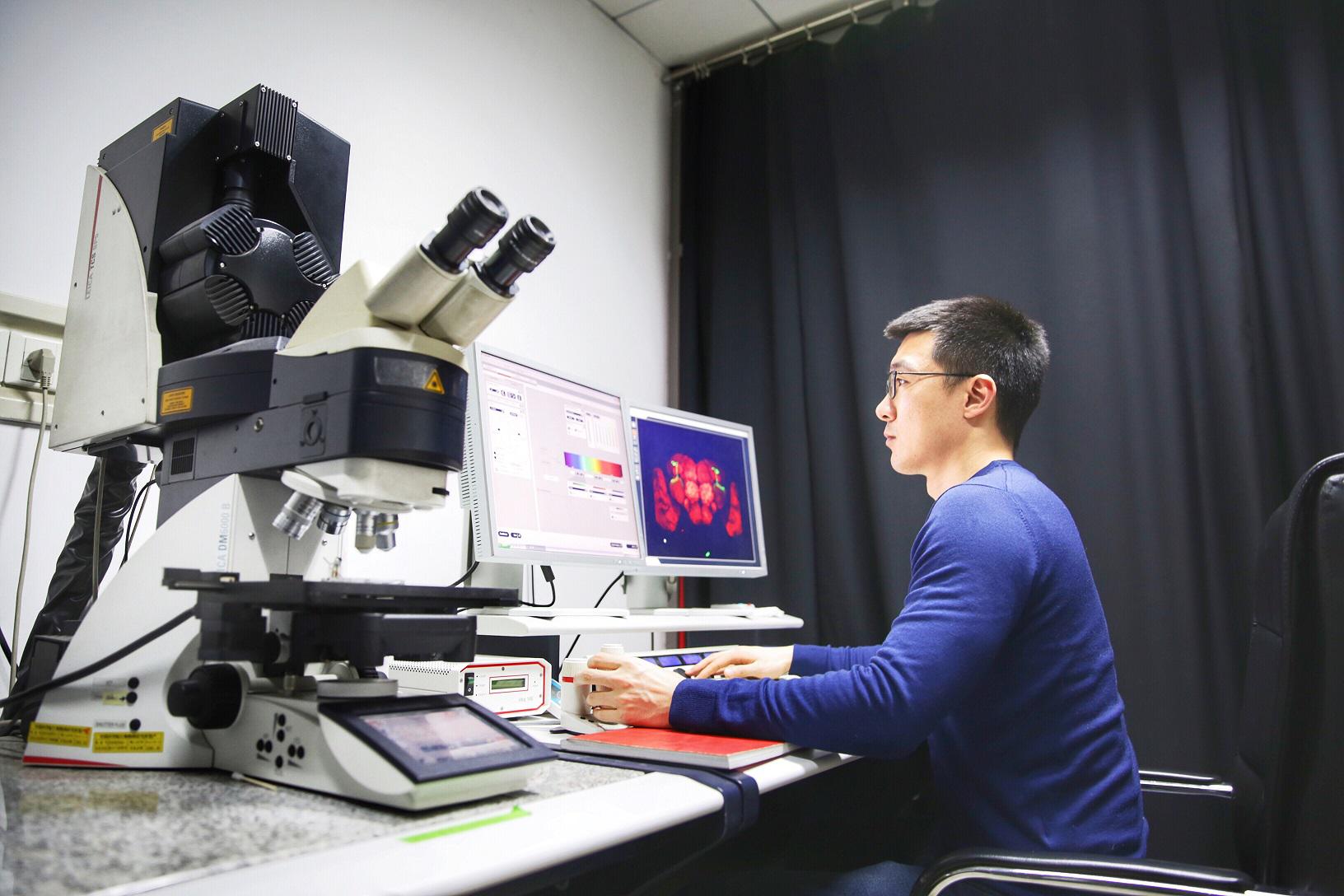

“我確實(shí)很熱愛科研工作,也愿意做科普。”致力于神經(jīng)生物學(xué)研究的鄭州大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院研究員楊鄭鴻說。

從接觸生物學(xué)專業(yè)到攻克神經(jīng)生物學(xué)領(lǐng)域的難題,一份對生物學(xué)的熱愛之情陪伴了楊鄭鴻20年,也串聯(lián)起他那科學(xué)家、科普工作者、教師等多種身份。

興趣是最好的老師

楊鄭鴻在中學(xué)階段便對生物學(xué)產(chǎn)生了濃厚的興趣,他不滿足于課本的內(nèi)容,總是希望自己能夠走進(jìn)更加新奇的世界進(jìn)行探索。“在興趣驅(qū)動下,我在大學(xué)時(shí)期選擇了生物學(xué)。從選擇專業(yè)到現(xiàn)在工作,我從事生物學(xué)專業(yè)幾乎是整20年了。其間,我覺得最大的動力來源是興趣。”

步入研究生階段,攻讀生物學(xué)需要選擇細(xì)分方向,楊鄭鴻毫不猶豫地選擇了神經(jīng)生物學(xué)方向。“之所以選擇神經(jīng)生物學(xué)的方向,還得提到研究生時(shí)期的一堂課。”這堂課仿佛將楊鄭鴻帶入一處新世界。

在那堂課上,楊鄭鴻了解到,人類失明通常是由于視網(wǎng)膜或初級視神經(jīng)的損傷所致,然而,一些醫(yī)生卻發(fā)現(xiàn),有些盲人患者的神經(jīng)結(jié)構(gòu)是完好的。到底是什么導(dǎo)致他們失明,困擾了醫(yī)生很久。一次偶然的機(jī)會,醫(yī)生發(fā)現(xiàn)病人在猜測呈現(xiàn)在“眼前”的復(fù)雜圖案時(shí)(三角形、圓形或正方形中的一種),竟然有50%或者更大的概率回答正確。經(jīng)過反復(fù)測試,發(fā)現(xiàn)這并不是偶然事件。“老師給我們解釋,其實(shí)病人能看見,但是他不知道自己能看見。一些視覺刺激圖形進(jìn)入病人的視網(wǎng)膜并傳遞至大腦,而他們的大腦不像常人一樣去分析這些信號,所以這些病人的眼前一片漆黑。”楊鄭鴻回憶,一學(xué)期科學(xué)課上完,也激起了他對腦科學(xué)的興趣。

如今,楊鄭鴻經(jīng)常借這個(gè)例子,來激發(fā)學(xué)生對科學(xué)的興趣,希望學(xué)生們能夠在雜亂無章的“毛線球”里找到“毛線頭”,即找到自己的好奇心。

研究如何讓果蠅“學(xué)會躺平”

“科研工作者要一輩子攻克研究一個(gè)專業(yè)方向。我們遵從內(nèi)心,做一些自己想做的事情,這個(gè)事情你才能堅(jiān)持住。”楊鄭鴻說。他以果蠅為研究對象,在腦的學(xué)習(xí)與記憶方向進(jìn)行深入探索。

作為非常典型的動物模型,果蠅常被用作基因?qū)W、遺傳學(xué)、行為學(xué)等研究,也幫助科學(xué)家獲得多個(gè)諾貝爾獎(jiǎng)。“別看它體量很小、腦子更小、神經(jīng)也很少,但是它基礎(chǔ)的腦功能都很齊全,能夠進(jìn)行基礎(chǔ)的學(xué)習(xí)和記憶。”

(圖片由楊鄭鴻老師提供)

楊鄭鴻介紹,通常情況下,人類對空間位置的學(xué)習(xí)更多的是靠視覺來完成,但是果蠅的空間位置記憶并不一定依賴于視覺。如果將果蠅置于一處黑暗的環(huán)境,它們也能夠很快地記住空間特征,并且學(xué)習(xí)和記住空間的某些特定位置是危險(xiǎn)的,其他位置是安全的。如果將果蠅困在會發(fā)熱的空間內(nèi),它們在感受到熱度時(shí)會不安,并會選擇轉(zhuǎn)向逃離。但是,一旦它們發(fā)現(xiàn)自己所處空間的溫度超出忍受范圍且無法避免時(shí),先天的逃跑行為會逐漸被抑制:果蠅的爬行速度會慢很多,休息也變得更頻繁、持續(xù)時(shí)間也更久——它們放棄了努力,仿佛抑郁了。

這種類抑郁癥的動物模型叫作習(xí)得性無助行為。“人類的抑郁癥狀,多半也不是天生的,可能有一定的遺傳背景,在后天的環(huán)境中遇到某些誘發(fā)因素后表現(xiàn)出來。”楊鄭鴻介紹,“使用習(xí)得性無助動物模型對人類抑郁癥的誘發(fā)因素以及發(fā)病原因進(jìn)行研究,是我們理解和攻克抑郁癥的有效手段”。

“建立了這種模型之后,我們就可以去分析它背后的哪些神經(jīng)元、哪些腦區(qū)、哪些神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在負(fù)責(zé)習(xí)得性無助,也可以去檢驗(yàn)每種藥物對治療和預(yù)防起的作用。”楊鄭鴻介紹,這種模型的建立是他在德國學(xué)習(xí)階段以及在國內(nèi)工作階段一直從事的研究,楊鄭鴻首次建立了果蠅習(xí)得性無助模型,并對參與該行為的神經(jīng)元和神經(jīng)遞質(zhì)進(jìn)行了深入研究。

把對科學(xué)的興趣傳下去

2015年6月至2023年6月,在中國科學(xué)院工作的8年,楊鄭鴻的身份不斷變化著。“剛?cè)肼殨r(shí),我的工作狀態(tài)還是像個(gè)博士或者博士后的階段,只想把某個(gè)課題完成突破。但是后來,我漸漸發(fā)現(xiàn),要承擔(dān)的責(zé)任不僅于此。”楊鄭鴻說,他逐步發(fā)現(xiàn),除了自己擅長的專業(yè)工作外,還要對組里其他人的工作有所了解,思考彼此之間的研究是否有結(jié)合點(diǎn),是否可以相互幫助,還有對研究生的指導(dǎo)也是職責(zé)之一。

如何指導(dǎo)研究生的課題研究,也讓楊鄭鴻花了很多時(shí)間與心思。楊鄭鴻認(rèn)為,指導(dǎo)老師不能把研究生當(dāng)成流水線工人,要在對他們進(jìn)行一些基礎(chǔ)知識培養(yǎng)后,讓他們自己理解課題的走向。“學(xué)生們可能會鉆牛角尖,這個(gè)時(shí)候就要引導(dǎo)他們從‘死胡同’里退出來,引導(dǎo)他們用另外的方法去試驗(yàn),甚至換一個(gè)方向,才能推進(jìn)課題的開展。隨著研究工作的逐步展開,會幫助學(xué)生建立科研信心,掌握工作節(jié)奏,慢慢的他們就會越做越好,回過頭看當(dāng)時(shí)的困難可能已經(jīng)迎刃而解了。”

楊鄭鴻不僅對科研有著無限的熱情,也積極投身于科普工作。從2013年開始,教育部和中國科協(xié)在全國部分重點(diǎn)高校、科研機(jī)構(gòu)開展中學(xué)生科技創(chuàng)新后備人才培養(yǎng)計(jì)劃試點(diǎn)工作(簡稱英才計(jì)劃),發(fā)現(xiàn)并培養(yǎng)一批品學(xué)兼優(yōu)、學(xué)有余力的高中生走進(jìn)大學(xué)。2018年起,楊鄭鴻開始擔(dān)任“英才計(jì)劃”和北京市“后備人才”計(jì)劃導(dǎo)師。在楊鄭鴻的指導(dǎo)與培養(yǎng)下,一些立志于科學(xué)研究的學(xué)生獲得北京青少年科技創(chuàng)新大賽等獎(jiǎng)項(xiàng),在一些科研成果方面也實(shí)現(xiàn)了一定的創(chuàng)新。

據(jù)楊鄭鴻回憶,之所以投身科普,還得益于孩子們的肯定。2016年,世界生命科學(xué)大會在北京召開,諾貝爾獎(jiǎng)獲得者 Erwin Neher教授為學(xué)生們帶來科普講座,相關(guān)方找到楊鄭鴻,希望其為這位德國教授的報(bào)告作同聲傳譯。

“我愿意去試一試。”楊鄭鴻說。但從沒有做過同聲傳譯工作的他,心里其實(shí)沒有底。在翻譯結(jié)束后,很多孩子都紛紛為他豎起大拇指。那一刻使他非常動容,自覺向大眾傳播科學(xué)知識是一件很幸福快樂的事情。“做科普,我是深有感觸的。孩子們對知識的渴望是很大的,他們的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于學(xué)校課本里的內(nèi)容,他們特別希望了解到前沿科技,作為一線的科研人員,我有責(zé)任去做好科普。”

如今,楊鄭鴻已成為一位受歡迎的科普達(dá)人,他不止一次地告訴屏幕前的父母,孩子的興趣是廣泛的、無限的,需要好好培養(yǎng)。他希望,自己的分享是一顆種子,可以悄悄地埋在孩子們的心中,在10年、20年后生根發(fā)芽。

來源: 中國科普作家協(xié)會

內(nèi)容資源由項(xiàng)目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普作家協(xié)會

中國科普作家協(xié)會