2023年度“科普中國青年之星創作大賽”獲獎作品

作者:河邊的卡西莫多

這是16世紀的普通一天,在法國東北部的一座小城中伊森海姆(Isenheim)中,農民們一如往常般吃著用劣質小麥和黑麥做的面包。不一會后,突然一個人大叫了一聲,隨即就突然躺在了地上,另外一個人則是感受到了四肢疼痛,像被火燒過一樣,還有幾個人出現了幻覺,開始變得躁動不安,嘶吼著奔跑。恐怖的場面讓路過此處的一位畫家驚恐不已,他目睹這些人被送到了附近的一個修道院,這座修道院專門接收類似這樣癥狀的患者。但這位畫家發現,這些人進入了修道院之后病情并沒有好轉,而是變得更加嚴重,他們的肌肉開始潰爛剝落,肢體則是逐漸失去了知覺,然后壞死脫落,最后迎接他們的就是死亡。一位牧師搖搖頭對他說:“我們盡力了,可我們實在搞不清楚他們究竟是怎么了,或許這就是上帝對他們的懲罰吧。”

這種突如其來的疾病在中世紀的歐洲并不罕見,在長達幾百年的時間里,這種恐怖的癥狀幾乎隨時都可能與歐洲人相遇。不過非常詭異的是,當時患病的人幾乎都是窮人,而富人則很少得病。由于找不到發病的原因,所以當時的歐洲人就只能把這種疾病稱為“圣安東尼之火”,意思是上帝對這些人的懲罰。只不過這一次的發病比較特殊,因為這位畫家把他看到的患者慘狀畫了下來,然后這組被稱為《伊森海姆祭壇》的繪畫作品保留到了今天,也讓后世的人可以重新回顧當時這座小鎮上究竟發生過怎樣的慘劇。

《伊森海姆祭壇》的細節:上述情況其實正是人類食用了含有麥角菌谷類之后產生的痛苦

圖源:Wikimedia Commons

這個謎團過了幾百年后終于被揭開了,原來這種怪病的罪魁禍首,正是和當時農民所吃的食物有關。他們吃的面包是由小麥和黑麥的面粉制成的,而正是這些作物被一種叫做麥角菌的真菌所污染。當麥類谷物發芽時,谷物中的麥角菌含量會大幅度增加,所以這些人才會患病。

到了1938年,一位瑞士的化學家從這種真菌中提取了一種叫作麥角二乙胺的成分,證明了它就是讓當時的人致幻的原因,這種物質還有一個更為人熟知的名字,叫作LSD,也是當今社會中在新聞中經常能聽到的一種軟性毒品。雖然這個疑案被破解了,但是還有一個問題還沒有回答,那就是為什么只有窮人才容易患病,而富人則患病的概率低的多。想要搞清楚這個問題,就需要從一種我們幾乎每天都能遇見的植物開始講起,這就是小麥。

感染了麥角菌的谷物 圖源:Wikimedia Commons

小麥是今天最常見的作物之一,全球有超過超過三分之一的人都是以小麥為主食,它更是全球種植面積最廣的植物。在2014年的時候,一本暢銷書的出現,讓“人類與小麥”之間的關系成為了一個有趣的話題。這就是以色列歷史學家尤瓦爾·赫拉利所寫的《人類簡史》,在這本書里面,赫拉利用一種非常獨到的角度,回顧了我們祖先自誕生到現代社會的歷史,特別是他打通了人類文字發明前后歷史的界限,在文字發明之前的年代,是生物學家、考古學家的專長;而在文字發明之后的年代,是歷史學家、政治學家和經濟學家的專長。而赫拉利恰好對于考古和歷史都有所涉獵,因此這本書寫的既有趣又通俗易懂。

在這本書中,作者提出了一個非常有趣的觀點,那就是“人類以為自己馴化了植物,但其實是植物馴化了智人”。為了支撐他的觀點,作者特地拿了小麥舉例子,他在書中是這樣寫道:

“如果我們用小麥的觀點來看看農業革命這件事,在1萬年前,小麥也不過就是許多野草當中的一種,只出現在中東一個很小的地區。但就在短短1000年內,小麥突然就傳遍了世界各地。生存和繁衍正是最基本的演化標準,而根據這個標準,小麥可以說是地球史上最成功的植物......小麥的秘訣就在于操縱智人、為其所用。”

法國著名畫家米勒的名作《拾穗者》:小麥提供人類食物,人類卻也被小麥束縛在土地上

圖源:Wikimedia Commons

這個觀點乍聽起來非常的震撼,但是仔細一想似乎確實有道理,好像比起人類,小麥才是最終的贏家。那么真的是小麥馴化了人類嗎?這需要我們回到歷史的本源,看看小麥是如何出現在人類的視野之中的。

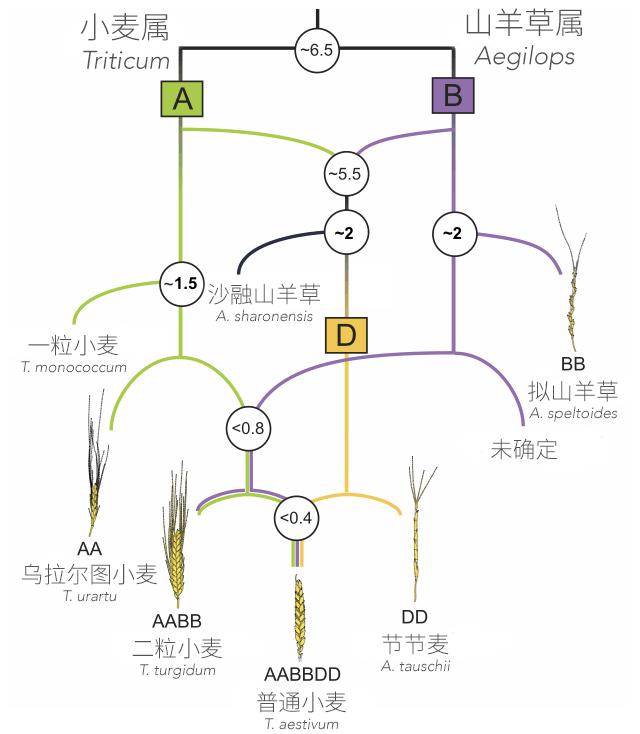

大約在250萬年前,一種不起眼的禾本科植物開始出現在了地球上,這就是最原始的小麥。又過150萬年左右,這種植物才分化出了兩個又生殖隔離的新物種,這就是一粒小麥(T. monococcum)和烏拉爾圖小麥(T. urartu)。雖然產生了分化,但是這兩種小麥外表還是非常形似,并且它們都是正常的二倍體生物,正如我們人類一樣。又過了100萬年左右的時間,烏拉爾圖小麥和禾本科另外一種植物,山羊草屬植物擬山羊草(Aegilops speltoides)發生了一次雜交,假如是動物發生雜交,這樣跨物種的生殖產物,就會像是騾子一樣,不可能產生后代。但植物就是這么神奇,這種新出現的后代并沒有和它的父本與母本一樣是二倍體植物,它沒有進行減數分裂,這就形成了一種四倍體的新物種,這就是二粒小麥。

小麥的馴化歷程 圖源自網絡

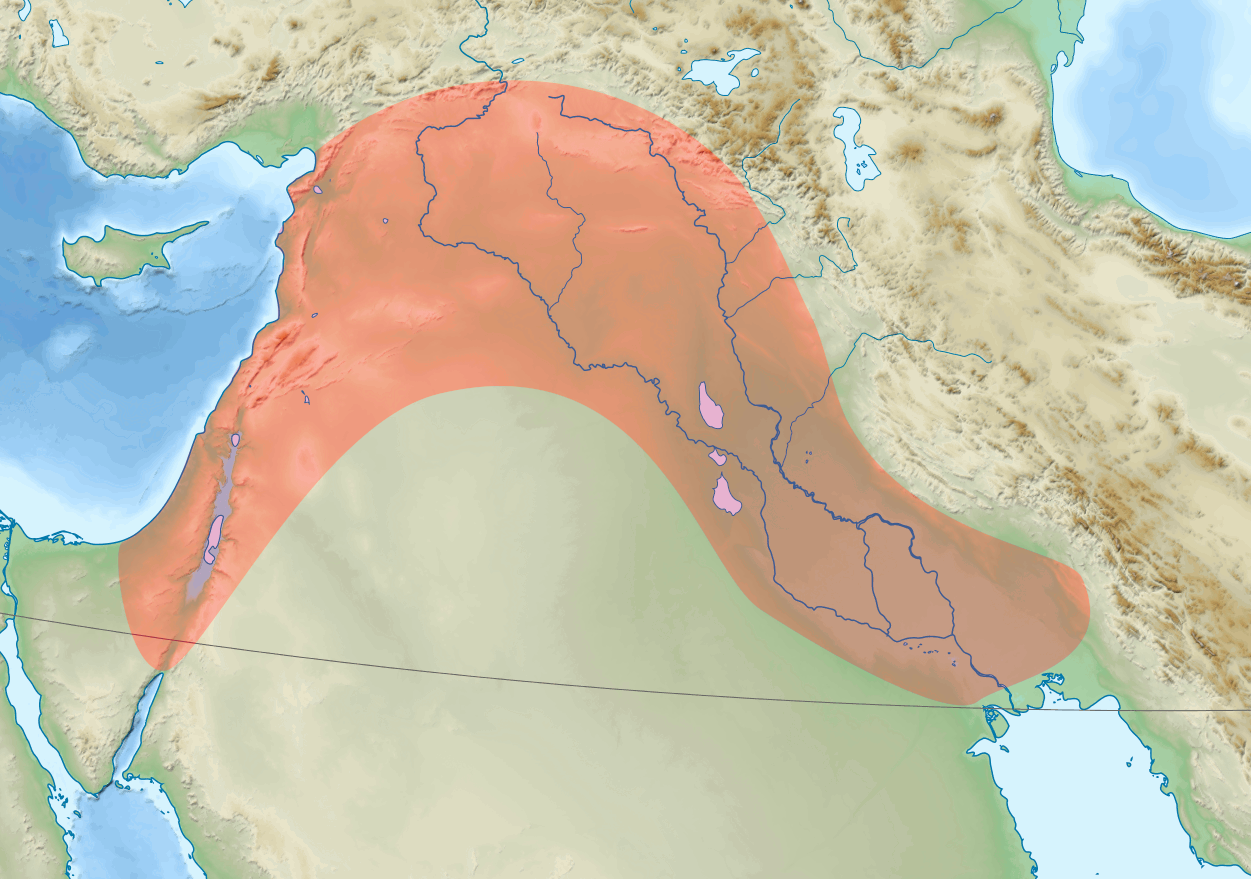

這件事情在植物界中也不算太奇怪,因為植物多倍體的情況經常出現,今天市面上常見的香蕉和草莓,都是多倍體的產物。就這樣,為數不多的幾種小麥又在地球上生活了一百多萬年,它們中的一些個體,開始出現在了底格里斯河與幼發拉底河附近的兩河地區,這個地區還有一個名稱,叫作“新月沃地”。在那里,小麥屬的植物和另外一種生物不期而遇,自此改變了它們平凡的命運,這種生物就是人類。

根據現在的考古證據顯示,在距今1萬多年前,人類開始在新月沃地定居,這里是亞歐大陸新時期文明的發源地,也是人類歷史上最早出現農業的地區之一,人類在這里種植了大麥、豌豆、扁豆、蠶豆還有無花果,當然,人類也把目光盯向了小麥。

新月沃地示意圖:新月沃地是最早出現農業的區域,也是小麥和大麥的馴化區域

圖源:Wikimedia Commons

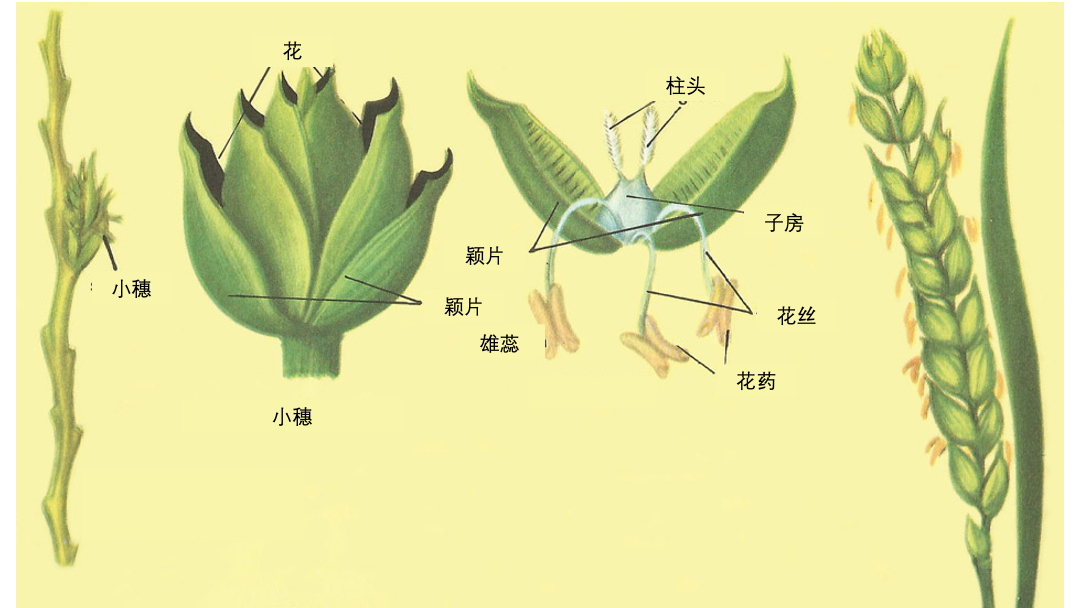

此時的小麥,已經適應了新月沃地的環境。這片區域和全球大部分地區的氣候都不太一樣,因為這里氣候的特點是冬季溫和多雨,夏季卻十分的炎熱并且漫長,氣候學家把這種氣候稱之為地中海氣候。這樣的氣候,讓小麥逐漸演變出了一種獨特的生活習性:在冬季來臨之前,小麥的種子就開始萌發長成小苗,度過冬季之后迅速的長高,進行開花結果。為了生存,小麥正如別的禾本科植物一樣沒有選擇借助昆蟲來授粉,它的花瓣逐漸的萎縮,結構變得非常的簡單,被稱為漿片;在漿片里面有內外兩片鱗片狀的結構,被稱為“內稃”和“外稃”,這就是小麥花的花萼結構;在內外稃之間,就是小麥花的雄蕊和雌蕊。

漿片一旦遇到水就會迅速的膨脹,然后雄蕊和雌蕊就會暴露出來,通過風進行授粉。當然,對于禾本科植物來說,這樣的異花授粉多少顯得多余,因為更多的時候,它們漿片還沒膨脹之前就已經完成了授粉,這樣可以確保物種盡可能在這樣特殊的環境下生存下去。到了漫長的夏天到來之時,小麥已經完成了孕育下一代的任務,原來的母本會死亡,不去和自己的后代爭奪養。此時小麥身上所有的營養,都集中在種子身上,這些種子在成熟之后會散落在自己母親的周圍,靜靜等待冬天的過去,再開始新的生命輪回。

小麥花朵示意圖 圖源:daviddarling.info

正是由于這樣的特性,這就給人類利用小麥實行了可能。也正因為如此,人類也開始按照小麥的生長規律調整自己的工作周期,這就是赫拉利所說的小麥馴化了人類。

但馴化這個詞,包含了兩層意思,首先是兩種生物接觸,其中一種改變了另外原本的生活狀態,從這個角度來說,不管是小麥馴化人類還是人類馴化小麥,似乎都說的過去;但是馴化另外一個意思,是其中一種生物只能依附在另外一種生物下生存,比如狼被人類馴化之后部分成員變成了狗,而狗正是人類馴化的產物,對于大部分的狗來說,一旦失去了人類它們很難有生存的能力,只要少部分恢復了野性變成了野狗。如果從這個角度來說,人類失去了小麥,還有別的作物可以利用,比如水稻、大麥或者玉米,但是如今的小麥,假如失去了人類,已經失去了絕大部分的生存能力。如果從這個角度來說,我們只能說最終還是人類馴化了小麥,而非小麥馴化了人類。

聯合收割機正在收獲小麥 圖源:圖蟲創意

這就要說到,小麥遇到人類之后,至少發生了三次大轉變,正是由于這三次大轉變,讓小麥已經完全依靠人類才能生存。這就是馴化的本質:馴化不僅是一種生物發生了改變,并且這種改變的方向是完全被另外一種生物所操控的。

從人類的角度來說,之所以要開始從狩獵轉向農業生活,自然也是有其內在原因的。在人類馴化小麥之前,剛剛經歷了一個溫暖的時期,隨著溫度的升高自然中的生物也開始變多,這就導致了人類經歷了一次人口的高峰。但很不幸,就在人類定居新月沃地的時候,溫度從暖開始變冷,這就是我們之前節目中提到過的“新仙女木時期”。狩獵的野獸,已經不足以滿意人口所帶來的壓力,所以人類轉向農業,也是必然中的過程,只不過這個過程中,最終選擇了小麥。

那么小麥是經歷了哪三次的轉變,才被人類所馴化了呢?第一個轉變,就是小麥的種子變得越來越大,并且種子的碳水化合物成分,也就是淀粉的含量越來越高。這是一個非常順利成章的過程,因為我們的祖先在種植小麥的時候,自然會選擇把產量更高,種子更飽滿的后代延續下去。谷粒增大自然與基因的變化有關,但環境因素也很重要,因為農作物都被種植到了已經被開墾好的土地里面,小麥不用和自己的那些雜草親戚們競爭,還能得到充足的水分和營養。而小麥中的營養,主要儲存在種子的胚乳部分,它就像雞蛋的蛋黃一樣負責給胚芽提高營養。隨著麥粒逐漸變大,主要增加的部分就是胚乳,因此小麥種子所含的營養就越來越高。

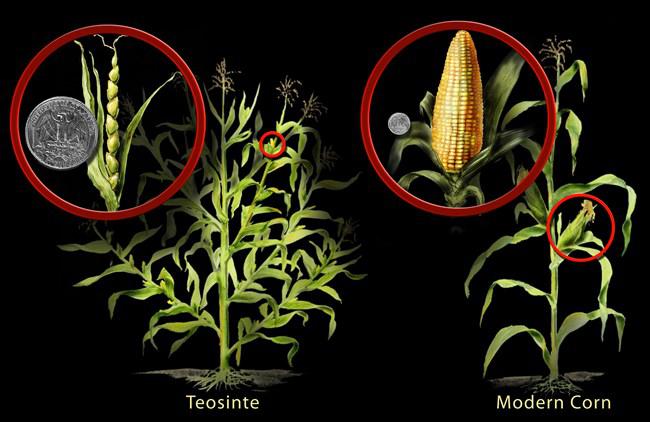

大芻草和玉米對比:今天我們見到的所有糧食作物,都經歷了如玉米般一樣,從種子稀少干癟到豐滿充實的過程

圖源:Nicolle Rager Fuller,美國國家科學基金會

當然,僅僅是這一步,還不足以讓人類更青睞小麥,因為任何一種作物經過長時間的篩選,都會產生類似的結果。這個時候小麥發生了第二個轉變,這個轉變原本對小麥這種植物來說非常不利,但卻對人類非常受益。那就是小麥的莖,或者稱之為葉軸,開始變得更牢固。這為什么說對小麥不利呢?原來在自然條件下,葉軸變脆是伴隨著小麥種子成熟一起發生變化的,一旦小麥的種子開始成熟,葉軸就開始變脆,這樣不需要很大的風就可以吹斷葉軸,小麥的種子就會散落到地面到處都是,此時小麥就完成了種子的傳播;而一旦葉軸變得牢固,風輕易就吹不散這些成熟的種子了,這對于小麥種子的傳播就非常不利了,如果是野外環境中,別的雜草就可以輕易的占據原本屬于小麥的地盤,小麥就會面臨滅絕的風險。但同樣就是這樣的特點,對于人類來說就非常的友好了,這樣種植的小麥可以一次全都收割完畢,而不用在地面上一粒一粒揀著種子,生產的效率大幅度提升。而至于第二年的小麥,都是人類再次播種的結果,人類代替了小麥完成傳宗接代的最后一步。

這樣的結果讓小麥很快就成為了古代西亞乃至亞歐大陸主要的糧食作物,最晚到了商代時期,小麥就隨著青銅制造技術從西亞傳到了我國,并且成為了我國古代的五谷之一。這里順便說一句,五谷究竟是哪五種作物是有爭議的,不過不管是哪種說法,小麥、黃米(也就是黍)、小米(也就是稷或粟)、大豆(也就是菽)都是包含在里面的。而到了今天,這四種作物中,只有小麥成為了主要的糧食作物,與水稻和玉米共同組成了我們人類碳水化合物最主要的來源,至于黃米和小米,已經完全成為了配角。那么在這過程,又發生了什么呢?

五谷究竟為哪五種糧食有不同的說法,按照《孟子》說法為“稻、黍(shǔ)、稷(jì)、麥、菽(shū)”

圖源:圖蟲創意

這就說到小麥第三個轉變了。我們前面提到,在人類遇見小麥之前,小麥已經有了雙倍體的一粒小麥和烏拉爾圖小麥,還有發生過一次基因變異形成的四倍體的二粒小麥。而在小麥遇到人類之后,它的基因繼續發生著變化。大約在8000年前,二粒小麥偶然間又與自己的一個遠親,野生山羊草屬植物節節麥(Aegilops tauschii,也叫粗山羊草)發生天然雜交,形成了普通小麥,這就是我們今天最常食用的小麥品種了。而普通小麥,再一次發生了基因的變化,它從四倍體的植物變成了六倍體。

這次雜交的產物不僅僅是基因組擴容,也讓小麥的形態發生了變化,之前的小麥品種的麥穗都是扁平的,我們可以理解它是一種二維的結構,而普通小麥的麥穗變成了方型,也就是成為了三維的結構。這樣的變化,使得小麥的產量至少提升了一倍,也讓小麥的種子變得更加的膨大。正是這個改變,讓小麥逐漸在五谷中脫穎而出,成為了我國北方地區最主要的糧食作物。

正是由于這三次轉變,已經讓小麥正如奶牛或者家犬一樣成為只能依靠人類才能生存的生物。人類馴服了小麥,也迅速把小麥帶到了全世界。

當然,對于像小麥這樣足以改變人類進程的作物,馴化已經不僅僅是這兩種生物之間的聯系,在馴化小麥的同時,也有很多別的生物也受到了影響。隨著小麥的種植,各種別的“麥”類,也因為小麥進入到了人類的餐桌。首先就是大麥,大麥同樣也是從一萬多年前被人類馴化,同樣也是新仙女木事件后的產物。只不過比起小麥,大麥的產量要低得多,所以影響力要比小麥小很多。我國青藏高原地區,是大麥重要的產地,大麥至今對青藏高原地區有著重要的影響力,只不過在這個地區大麥被換了一個名字,被稱為青稞;在種植小麥過程中,小麥的遠親近鄰總是不請自到,它們會和小麥爭奪著養分,自然不受當時農民的喜歡。

西藏河谷中的青稞熟了,青稞就是大麥的一個亞種 圖源:圖蟲創意

不過隨著漫長的時間,其中有一些品種也伴隨著小麥被人類馴化,其中就有燕麥和黑麥。它們在小麥生長不利的環境下,代替了小麥的角色:燕麥要比小麥成熟的早,另外燕麥可以在更潮濕的環境下生存,而黑麥耐寒的能力要比小麥強得多,因此它們都成為了小麥的替代品。只不過比起小麥,它們或者口感不佳,或者營養含量沒有小麥高,所以在全球的范圍內還是不能撼動小麥的位置。特別是它們還有一個問題,就是我們文章開頭說到的麥角病。黑麥和燕麥比起小麥來說更容易被麥角菌感染,這也就回答了為什么窮人更容易受到“圣安東尼之火”,因為中世紀的餐桌上,優質小麥粉是奢侈物,只有富人可以每天享用,所以感染麥角菌的風險低很多,窮人更多的是以黑麥、燕麥和劣質小麥果腹,所以才更容易患病。

至于還有一種叫做“麥”的植物,那就是蕎麥。它同樣也是伴隨小麥生長的雜草,然后被人類所發現。不過它雖然叫作麥,卻和前面那些麥類植物沒什么關系。因為它是雙子葉蓼科的植物,根本就不是禾本科植物。只不過它比起小麥來說更耐貧瘠的土壤,所以也成為了不能種植小麥地區的代替品。

蕎麥植株,從漂亮的花就可以看出與其他“麥”的區別 圖源:Wikimedia Commons

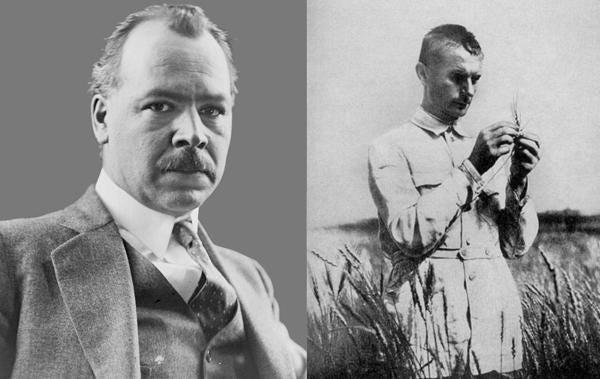

我們今天能夠基本搞清楚農作物的起源和彼此之間的關系,其中有一位科學家的作用居功至偉。他就是蘇聯的科學家尼古拉·伊萬諾維奇·瓦維洛夫。瓦維洛夫把他的一生都貢獻給了農作物。在他的研究之下,人類基本搞清楚了小麥、大麥和玉米的起源問題。后來他還擔任了全蘇聯農業科學院的院長,并承擔了一項重要任務:盡可能搜集全世界的種子,并把它們保存到世界上最大植物種子庫。在二戰時期,種子庫所在的城市列寧格勒被德軍包圍,在長達28個月的圍城戰期間,城市內瘟疫和饑荒橫行。饑餓同樣威脅著守護種子庫的科學家們。但雖然是這樣,這些科學家卻從來沒有動過食用種子的心思,瓦維洛夫的一個助手,就在這次圍城之中活活餓死,倒在自己守護的種子庫面前。

可以說,幾乎是憑著瓦維洛夫的一己之力,讓蘇聯的農業技術達到了世界的領先水平,不過由于蘇聯之后農業開始走了彎路,瓦維洛夫中也未能實現自己的遠大抱負。最終以李森科為代表的一派占據了蘇聯學術的主流位置,他們完全否定基于事實而產生的基因遺傳學。最終導致了蘇聯的科學事業完全停滯不前,特別是農業水平倒退非常嚴重,他的惡劣影響直至今天也沒有完全散去。這件事也給全世界的科學家一個沉重的警告:在真理面前,需要科學家付出很多的努力,甚至可能是生命。

1968年,當瓦維洛夫終于恢復榮譽之后,他曾經守候的種子庫以他的名字命名,這就是瓦維洛夫種植業學院,至今這個種子庫也是世界上最大的植物遺傳資料庫之一。1977年,蘇聯天文學家尼古拉·切爾尼赫發現的第2862號小行星,也以瓦維洛夫的名字命名。在月球背面,也有一座瓦維洛夫環形山,這也是為了紀念他和他的物理學家弟弟而命名。正是由于這位科學家的不懈努力,我們才得以了解小麥的故事,也才能為了未來改造小麥找到方向。由于普通小麥六倍體的特殊結構,所以想要雜交小麥培育更加先進的品種,要比雜交水稻困難得多,至今雜交小麥技術也未能商業化推廣。

瓦維洛夫 圖源:medium.com

不過科學家們并沒有走進死胡同,隨著基因生物學的進步,我們可以用更先進的技術去改良小麥品種,讓小麥進一步得以被馴化。其中的一個方向,就是科學界在嘗試讓小麥的耐鹽性變得更高,這樣即使在鹽堿地中,也可以種植小麥,目前這個技術已經在實驗室里獲得了成功,也已經在我國的鹽堿地中開始進行田間試驗。我國截至2022年,已經實現了累積240萬畝鹽堿化土地種植小麥的壯舉。這些被視為“荒地”、“害地”的鹽堿地,在科學家的努力之下,又成為了產糧食的沃土。不僅可以收獲小麥,土地也可以逐漸得到治理。而這樣的方式,只不過是中國人利用小麥的一個縮影。“二系雜交小麥”“三系雜交小麥”“DH技術”等小麥育種新技術,讓小麥擁有了更多的潛力,也讓“藏糧于技”的國家戰略能夠成為可能。

我國鹽堿地小麥技術大事記 圖源:人民網

人與小麥的羈絆,看來并不會結束,而是會隨著人類的智慧進步,讓小麥繼續塑造著人類的文明。

參考資料:

[1]Bryda, Gregory (June 2018). "The Exuding Wood of the Cross at Isenheim." The Art Bulletin 100.2: 6–36.

[2]Poinar Jr., G.; Alderman, S.; Wunderlich, J. (2015). "One hundred million year old ergot: psychotropic compounds in the Cretaceous?"

[3]Agrios, G. N. 2005. Plant Pathology. 5th ed. Elsevier–Academic Press, Boston.

[4](以色列)尤瓦爾·赫拉利.人類簡史.北京:中信出版社

[5]Hancock, James F. (2004) Plant Evolution and the Origin of Crop Species. CABI Publishing.

[6]Huang S, Sirikhachornkit A, Su X et al (2002) Genes encoding plastid acetyl-CoA carboxylase and 3-phosphoglycerate kinase of the Triticum/Aegilops complex and the evolutionary history of polyploidy wheat. Proceedings of the National Academy of Sciences 99:8133–8138.

[7]王月福,杜金哲,梁作正.不同種小麥碳素同化、運轉和分配的比較研究[J].萊陽農學院學報, 2006(02):30-34.

[8]靳桂云(2007)中國早期小麥的考古發現與研究.農業考古(4):11–20.

[9]黃連珍.話說五谷雜糧[J].中國食物與營養, 2004(6):47-49.

[10]Faris J D . Wheat Domestication: Key to Agricultural Revolutions Past and Future[M]// Genomics of Plant Genetic Resources. Springer Netherlands, 2014.

[11](英)艾麗絲·羅伯茨著;李文濤譯.馴化.讀者出版社, 2019.01.

[12]王永剛.利用基因重測序和蛋白質含量探析栽培大麥的起源與馴化[D].華中農業大學,2019.

[13]Bandyopadhyay, R., Frederickson, D. E., McLaren, N.W., Odvody, G. N., and Ryley, M. L. 1998. Ergot: A new disease threat to sorghum in the Americas and Australia. Plant Dis. 82:356-367.

[14]管成學,趙驥民主編;趙立興編著.科學史上的慘痛教訓 瓦維洛夫的故事.長春:吉林科學技術出版社, 2012.10.

[15]Munns R, James RA, Xu B, Athman A, Conn SJ, Jordans C, Byrt CS, Hare RA, Tyerman SD, Tester M, Plett D, Gilliham M. Wheat grain yield on saline soils is improved by an ancestral Na(+) transporter gene. Nat Biotechnol. 2012 Mar 11. doi: 10.1038/nbt.2120.

來源: 中國科普作家協會

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普作家協會

中國科普作家協會