原文鏈接:

https://doi.org/10.1186/s42483-022-00142-0

小麥是世界上最重要的谷類作物之一。由禾谷鐮刀菌 (Fusarium graminearum,也稱禾谷鐮孢菌) 引起的小麥赤霉病 (Fusarium head blight, FHB) 是小麥生產上的重大真菌病害,被我國農業農村部列入《一類農作物病蟲害名錄》。近年來,隨著氣候變化和耕作制度的改變,小麥赤霉病流行的頻率增加,且呈現西移北擴的趨勢。赤霉病近五年來年均發生面積8000萬畝以上,造成嚴重的產量和品質損失。除此之外,禾谷鐮刀菌產生的脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 (Deoxynivalenol, DON) 等真菌毒素還危害人畜健康,威脅食品安全。培育抗病品種是防控植物病害最經濟有效的措施,但在小麥生產中可利用的赤霉病抗源匱乏,我國主栽的小麥品種多對赤霉病易感。化學農藥仍然是當前防治赤霉病的主要手段,然而長期單一使用農藥造成了田間菌株抗藥性問題。從禾谷鐮刀菌和小麥的互作角度,鑒定禾谷鐮刀菌關鍵致病基因,揭示小麥抗/感赤霉病分子機制,有望為小麥抗赤霉病育種以及新型防控策略的制定提供理論參考和基因資源。

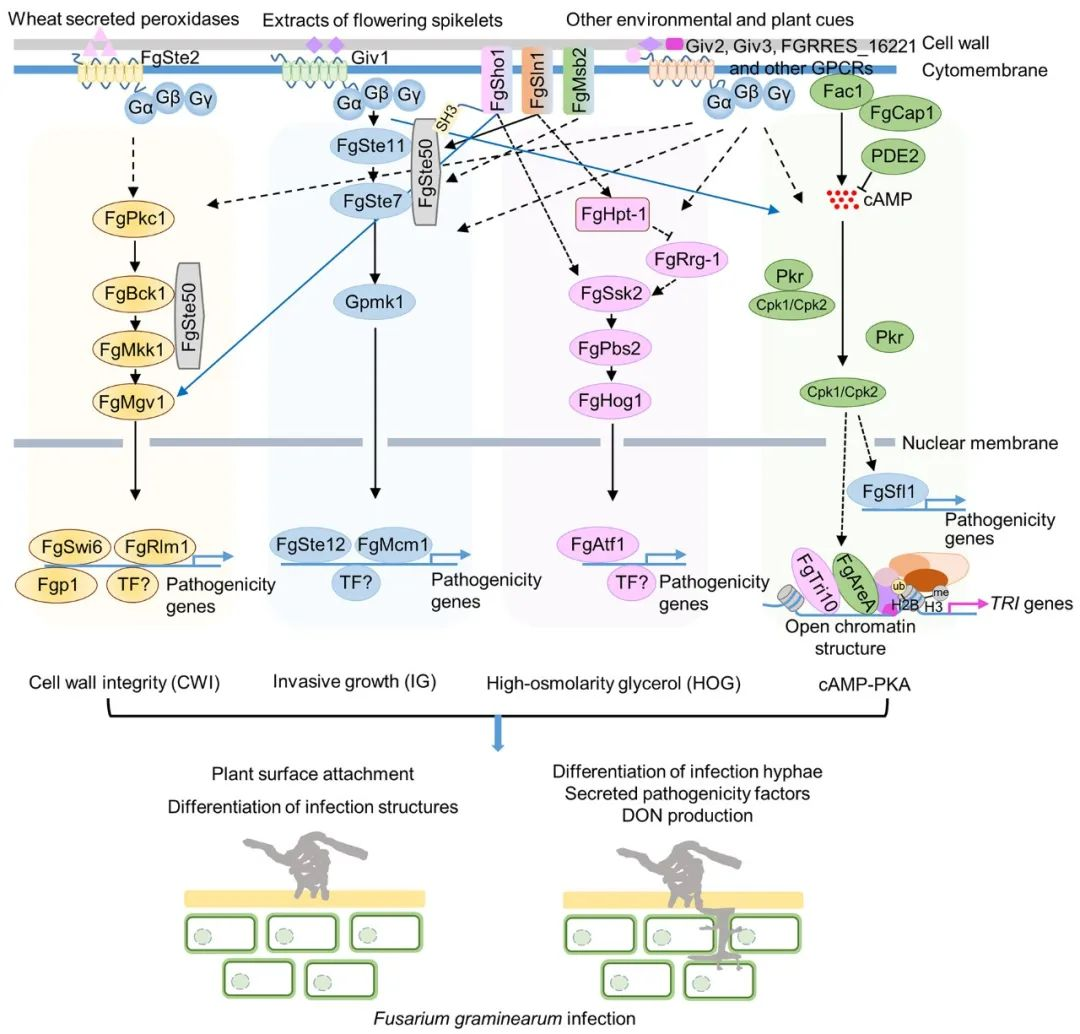

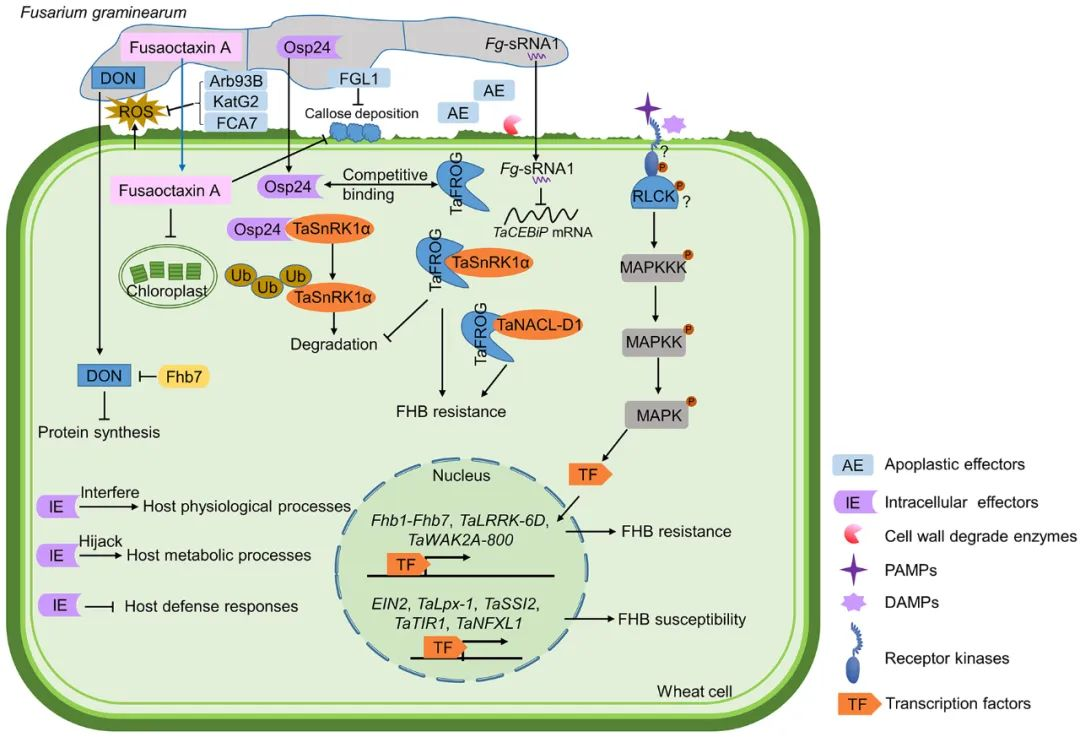

Phytopathology Research今日在線發表了西北農林科技大學植物保護學院題為“Combatting Fusarium head blight: Advances in molecular interactions between Fusarium graminearum and wheat”的綜述文章。該論文詳細綜述了近年來禾谷鐮刀菌在侵染過程中的信號傳導,DON毒素合成的分子調控,禾谷鐮刀菌外泌致病因子作用途徑,以及小麥抗/感赤霉病機理等方面的主要研究進展,具體包括:1) 禾谷鐮刀菌侵染時期對植物因子及外界環境變化的分子識別及響應:G蛋白偶聯受體 (G-protein-coupled receptors, GPCRs) 等膜受體的功能、MAPK和cAMP-PKA等胞內信號傳導途徑、轉錄因子受信號激活后介導的轉錄調控;2) DON毒素在侵染中的作用以及調控DON毒素生物合成的關鍵因子:DON毒素與致病的關系、調控DON毒素合成的基因及通路、環境因子誘導DON毒素合成的作用途徑;3) 禾谷鐮刀菌致病因子發掘及對寄主小麥的免疫調控:禾谷鐮刀菌重要致病基因和代謝物(細胞壁降解酶、效應蛋白、小RNA和次生代謝物質等)的鑒定及作用機制;4) 小麥抗/感病基因與禾谷鐮刀菌的分子互作:小麥抗病相關基因的鑒定及功能、禾谷鐮刀菌靶向或調節小麥抗/感病基因的途徑。最后,作者還對禾谷鐮刀菌–小麥互作研究面臨的問題進行了討論,展望了該領域未來可能發展的方向。

Fig. 1 Pathogenesis-related signal sensing and transduction in Fusarium graminearum

Fig. 2 Mode of action of Fusarium graminearum-secreted pathogenicity factors and FHB resistance and susceptibility genes in wheat during F. graminearum–wheat interaction

西北農林科技大學許銘博士后為論文第一作者,西北農林科技大學植物保護學院江聰教授和劉慧泉教授為論文共同通訊作者。本工作得到了中國博士后科學基金特別資助 (2022T150537)、國家自然科學基金 (32172378) 和陜西省杰出青年基金 (2022JC-14) 的資助。

西北農林科技大學作物病原真菌功能基因組學創新團隊聚焦小麥赤霉病這一重大真菌病害,開展病原禾谷鐮刀菌基因組變異的產生和調控、菌源形成及致病中的分子識別和表觀修飾、DON毒素合成的誘導和調控、病原與寄主的分子互作,以及有益微生物誘抗和生防機制研究。

Cite this article:

Xu, M., Wang, Q., Wang, G. et al. Combatting Fusarium head blight: advances in molecular interactions between Fusarium graminearum and wheat. Phytopathol Res. 2022; 4: 37. https://doi.org/10.1186/s42483-022-00142-0

供稿:許銘、王秦虎、王光輝、張雪、劉慧泉、江聰

封面圖片:江聰教授提供

原文鏈接:

https://doi.org/10.1186/s42483-022-00142-0

來源: 中國植物病理學會

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國植物病理學會

中國植物病理學會