出品:科普中國

作者:田達(dá)瑋(科普創(chuàng)作者)

監(jiān)制:中國科普博覽

說起鰻魚,你的腦海中浮現(xiàn)出的是不是鰻魚飯?但你知道嗎?小小的鰻魚身上,其實(shí)藏著困擾了人類好幾千年的秘密。

鰻魚飯

(圖片來源:veer圖庫)

鰻魚的身世之謎

我們常說的鰻魚,是一類叫作鰻鱺的魚類,但為了方便,我們?cè)谙挛倪€是用鰻魚這個(gè)大家更熟悉的稱呼。

鑒于鰻魚鮮美的味道,它們被當(dāng)成美食已經(jīng)有幾千年的歷史了,但在過去很長一段時(shí)間里,人們一直不知道鰻魚是“怎么產(chǎn)生的”。

用“怎么產(chǎn)生的”說一種魚,聽起來好像很奇怪。魚不都是從一顆魚卵孵化而來的嗎?

其實(shí)直到今天,**人們依舊沒有在自然環(huán)境中看到過鰻魚的卵。**而在幾千年前,別說卵了,人們甚至都沒有見過鰻魚的幼魚。

于是,當(dāng)時(shí)的學(xué)者們對(duì)鰻魚的“產(chǎn)生”給出了自己的說法。

比如,亞里士多德就認(rèn)為,鰻魚這種動(dòng)物是河里的泥土變的。而古羅馬的博物學(xué)家老普林尼認(rèn)為,成年鰻魚不需要繁殖,它們?cè)诤永锏氖^上蹭蹭身子,掉下來的碎屑就可以變成小鰻魚。

這樣的說法在今天看來自然是很不靠譜的,但在過去兩千年的時(shí)間里,人們一直沒有找到過鰻魚的幼魚,也給不出更合理的解釋了,只能勉強(qiáng)接受。

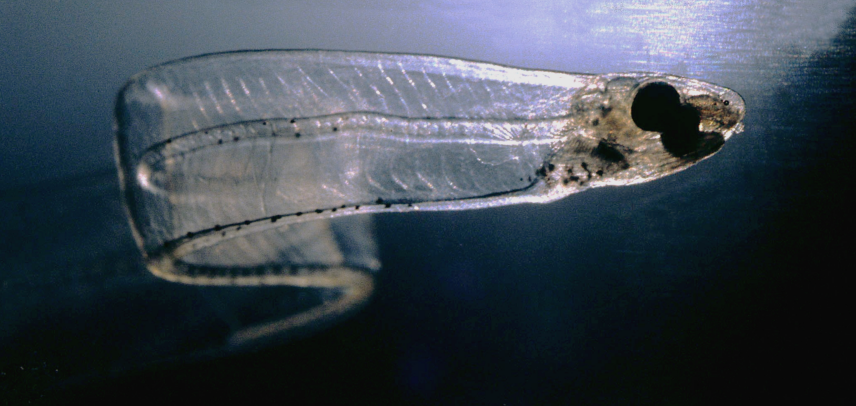

直到19世紀(jì)末,人們終于找到了鰻魚的幼魚,這才揭開了鰻魚的生活史之謎。給人們帶來線索的,是一種被稱作“柳葉鰻”的小魚。

柳葉鰻

(圖片來源:wikimedia)

其實(shí)人們?cè)缇桶l(fā)現(xiàn)過柳葉鰻,但從來沒人想過這種魚跟鰻魚能有什么關(guān)系,畢竟柳葉鰻扁扁的、渾身透明,而鰻魚卻是渾身圓溜溜的、黃褐色的,它們幾乎就沒有什么相似之處。而且,柳葉鰻生活在海水里,鰻魚生活在河流里,它們的生活環(huán)境也不一樣。

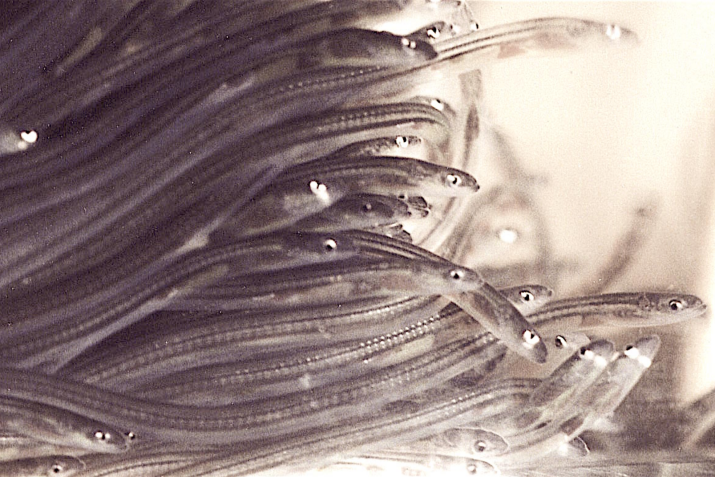

但在1896年,意大利科學(xué)家把柳葉鰻養(yǎng)在了水族箱里,發(fā)現(xiàn)這家伙竟然漸漸變得又細(xì)又長,成了玻璃鰻的形狀。這種鰻魚渾身上下也是透明的,但看起來已經(jīng)不再是扁平的了,初步有了鰻魚的樣子。

玻璃鰻

(圖片來源:wikimedia)

過了一段時(shí)間,玻璃鰻的身體不再透明,變成了像黑線一樣的幼鰻。幼鰻再隨著時(shí)間長大,就成了人們熟悉的黃褐色的鰻魚了。

幼鰻

(圖片來源:wikimedia)

這下真相大白了,柳葉鰻也好,玻璃鰻也好,其實(shí)都是鰻魚小時(shí)候的形態(tài)。等它們漸漸長大,就成了人們熟悉的鰻魚樣了。

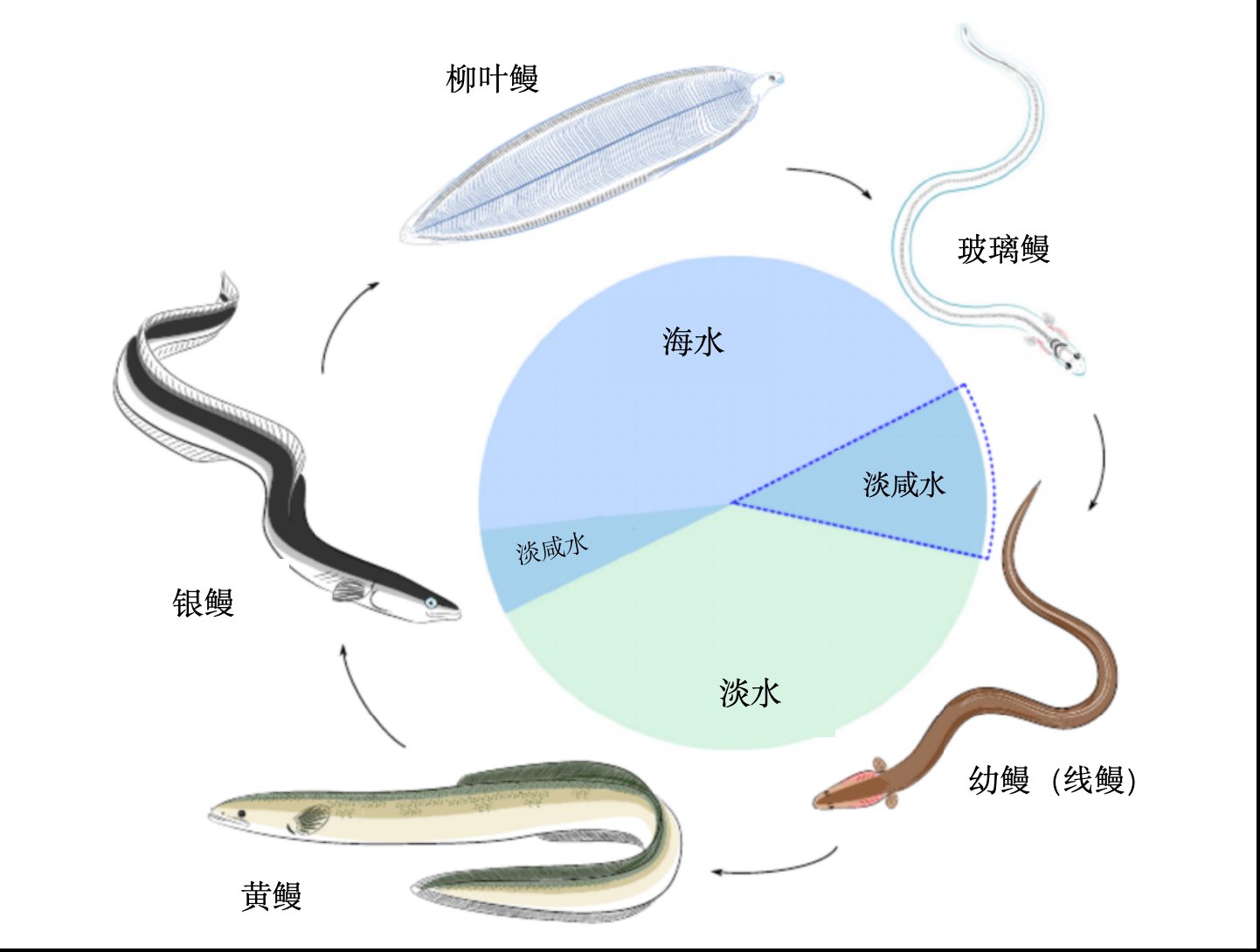

現(xiàn)在科學(xué)家已經(jīng)徹底弄清楚了鰻魚的生活史。

鰻魚的一生大概可以分成這樣五個(gè)階段:柳葉鰻→玻璃鰻→幼鰻→黃鰻→銀鰻。其中,銀鰻是鰻魚生活史的最后一個(gè)階段,這時(shí)候的鰻魚會(huì)回到大海中去產(chǎn)卵,最后死去。

鰻魚的幾種形態(tài)

(圖片來源:參考文獻(xiàn)[1])

當(dāng)然了,鰻魚的身世之所以會(huì)困擾人們好幾千年的時(shí)間,不僅是因?yàn)樾■狋~跟大鰻魚形態(tài)差異太大了,跟鰻魚的另一項(xiàng)習(xí)性也有很大關(guān)系,這就是洄游。

鰻魚洄游

鰻魚這種魚是在海洋中產(chǎn)卵的,它們的產(chǎn)卵場(chǎng)地往往在距離陸地河流幾千公里的地方。幼魚孵化之后會(huì)順著洋流游到河流入海口的地方,之后逆流而上進(jìn)入河流中,在河里生活幾年到幾十年的時(shí)間之后,回到幾千公里外的海洋深處去產(chǎn)卵。后代再一次次、一遍遍上演這個(gè)生命輪回。

這也是為什么人類發(fā)現(xiàn)柳葉鰻往往都是在海洋中,這才把它們當(dāng)成了某種海魚。等柳葉鰻一路游到河口處,基本都已經(jīng)成了玻璃鰻、幼鰻的形態(tài)。

當(dāng)然了,在19世紀(jì)末,人們弄清楚了鰻魚的“前世今生”之后,就有科學(xué)家想去尋找鰻魚的產(chǎn)卵場(chǎng)了。畢竟在過去的幾千年里,從來沒有人見過鰻魚是怎樣繁殖的,也不知道它們到底是去哪里完成這個(gè)生命輪回的。

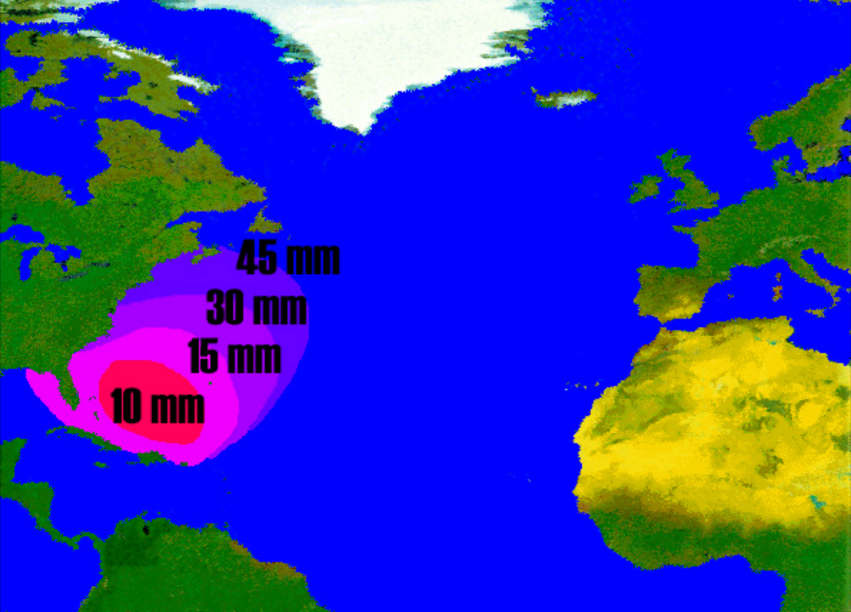

在20世紀(jì)初,一位名叫約翰內(nèi)斯·施密特的科學(xué)家決定去揭開這個(gè)秘密。可海那么大,要去哪里尋找呢?

施密特想到的方法很簡單也很有效,就是去海上看哪里的玻璃鰻比較多、比較小。因?yàn)椴A犜蕉嘣叫。驼f明這里越靠近鰻魚的產(chǎn)卵場(chǎng)。

在經(jīng)過十幾年的尋覓之后,施密特終于把鰻魚的產(chǎn)卵場(chǎng)鎖定在了大西洋西邊的馬尾藻海。

馬尾藻海海域附近的鰻魚大小

(圖片來源:wikimedia)

2022年發(fā)表的一項(xiàng)研究也證實(shí)了這一點(diǎn)。這項(xiàng)研究捕捉了一些準(zhǔn)備洄游產(chǎn)卵的鰻魚,對(duì)它們進(jìn)行標(biāo)記、跟蹤。結(jié)果發(fā)現(xiàn),它們?cè)诮?jīng)過了40—366天的遷徙之后,紛紛來到了馬尾藻海海域。

鰻魚危機(jī)

人類真正了解鰻魚的時(shí)間大約也就100多年,但在這100多年里,一些種類的鰻魚卻被推向了滅絕邊緣。

比如,過去在西太平洋比較常見的日本鰻鱺已經(jīng)成為了瀕危物種。

日本鰻鱺

(圖片來源:wikimedia)

而過去在歐洲大陸常見的歐洲鰻鱺,甚至成為了極危物種。再不對(duì)它們加以保護(hù),說不定以后我們就再也吃不到這些鰻魚了。

鰻魚之所以變得瀕危,主要跟兩方面原因有關(guān)。

一方面是過度捕撈。因?yàn)橛袖в翁卣鞯啮狋~無法實(shí)現(xiàn)完全的人工養(yǎng)殖,目前人工養(yǎng)殖的鰻鱺只能從河口捕撈野生玻璃鰻,然后帶回養(yǎng)殖場(chǎng)養(yǎng)大,還不能實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖場(chǎng)里的“自給自足”。所以每年人們需要從河口捕撈大量的玻璃鰻,這對(duì)于野生鰻魚的種群數(shù)量影響很大,甚至一度還出現(xiàn)過玻璃鰻價(jià)格堪比黃金的新聞。

另一方面是因?yàn)轹狑~會(huì)洄游到特定的河流河段生活,而人們?cè)诖蠼蠛由闲藿ǖ乃畨危瑫?huì)把跋涉了上千公里的小鰻鱺阻擋在家門口之外。這也給鰻鱺種群帶來了巨大的麻煩。好在,在一些水壩的建設(shè)中,人們已經(jīng)開始引入魚梯設(shè)計(jì),以用來保護(hù)鰻鱺、鮭魚等洄游性魚類。

但鰻魚的種群要想恢復(fù)到無危狀態(tài),可能還需要很長一段時(shí)間。

給洄游魚流出的魚梯

(圖片來源:wikimedia)

既然許多品種的鰻魚都已經(jīng)進(jìn)入瀕危狀態(tài)了,那么鰻魚飯還可以吃嗎?

市面上正規(guī)商家的鰻魚飯還是可以吃的。

鰻魚是一個(gè)大家族,依然有別的鰻鱺可以用作食材,比如下面這種星康吉鰻。

星康吉鰻

(圖片來源:wikimedia)

當(dāng)然了,在尋找其他替代鰻魚的同時(shí),保護(hù)好鰻魚的棲息地,保護(hù)好這種神奇又美味的動(dòng)物,才是我們更應(yīng)該做的。

結(jié)語

包括鰻魚在內(nèi)的許多生命體的奧秘都經(jīng)歷了漫長又曲折的探索過程,甚至還有許多生物的謎底仍未被揭開。

鰻魚的前世今生讓我們認(rèn)識(shí)到,探索生物的奧秘對(duì)于人類文明至關(guān)重要,保護(hù)生物的長久生存更是整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)可持續(xù)發(fā)展的重中之重。

參考文獻(xiàn):

[1] Danielle Hall. The Origin of Eels

[2] Cresci A, Durif C M, Paris C B, et al. Glass eels (Anguilla anguilla) imprint the magnetic direction of tidal currents from their juvenile estuaries[J]. Communications biology, 2019, 2(1): 366.

[3] Bruijs M C M, Durif C M F. Silver eel migration and behaviour[M]//Spawning Migration of the European Eel: Reproduction index, a useful tool for conservation management. Dordrecht: Springer Netherlands, 2009: 65-95.

[4] Wright R M, Piper A T, Aarestrup K, et al. First direct evidence of adult European eels migrating to their breeding place in the Sargasso Sea[J]. Scientific Reports, 2022, 12(1): 15362.

[5] Tsukamoto K. Discovery of the spawning area for Japanese eel[J]. Nature, 1992, 356(6372): 789-791.

來源: 中國科普博覽

內(nèi)容資源由項(xiàng)目單位提供

科普中國公眾號(hào)

科普中國公眾號(hào)

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽