1992年,載人航天工程立項;二十年前,楊利偉太空“首飛”成功,中國開始了載人航天的奮進之旅。這20年來,我們不斷突破技術難關,創造了一個個令人矚目的中國紀錄,天問探火、嫦娥奔月……2022年底,我們正式建成并運行了自己的中國空間站。這座閃耀著中國智慧的巨大工程,將成為我們邁向太空的堅實據點。

同時,載人航天精神也在激勵著一代又一代青少年,“怎樣才能成為航天員?”相信不少孩子有過這樣的問題。昨天下午,浙江省科技館這期的“科學有觀”活動,就走進了杭州市保俶塔實驗學校,由“火星叔叔”鄭永春來給孩子們解答這個問題,鄭永春同時也是行星科學專家和科普作家。

活動一開始,浙江省科技館的科學表演團隊帶來了一個非常有趣的《科學小課堂》。在我們身邊其實有一個看不見的“大力士”——大氣壓,科技館的老師用金屬蓋、可樂罐等常見物品,再現了經典的馬德堡半球實驗,讓孩子們親眼目睹了氣壓差所帶來的力量差距。

接著,就到了分享環節,鄭永春帶來了兩個火箭模型,并向孩子們拋出了第一個問題,“載人火箭和貨運火箭有什么不同?”孩子們爭先恐后地回答,有說大小差距的,有說功能性不同的,最后一位小朋友說到了關鍵點——載人火箭需要考慮到返回艙的問題。鄭永春笑著點頭,“沒錯,載人火箭要考慮更多的安全性、舒適性、可靠性。”

太空中可以看到怎么樣的景象?鄭永春播放了太空中的極光、星辰、太空視野的地球表面等圖片。孩子們驚呼連連,被太空的美妙深深吸引。鄭永春接著告訴他們,“全世界只有不到600人進入過太空”,然后跟孩子們分享了如何成為一個航天員。

早期的航天員主要是飛行員,而現在越來越多其它行業的人也開始進入太空,比如這次“神舟十六號”乘組的航天員桂海潮就是北京航空航天大學的教授。航天員需要具有非常全面的能力,不僅需要是能完成科研任務的科學家,同時因為要應對太空中各種無法預料的情況,還得是個電工、工程師、醫生,甚至得是個廚師。

鄭永春告訴孩子們,要成為航天員首先要有優秀的成績,同時還要對科學和航天充滿濃厚的興趣,“你只有真心喜歡一件事,才可以把這件事做好”,他鼓勵孩子們努力學習,培養自己的綜合素質,不僅要關注天文和航天知識,還要廣泛了解其他領域的科學知識。而且航天員不僅需要高智商,還需要高情商,畢竟在天上與同伴共同度過漫長時光,需要良好的溝通和相處能力,才能應對極端環境下的各種挑戰。

正如鄭永春所說,航天事業需要更多有志于科學事業的青少年加入進來。這次活動為孩子們提供了一個寶貴的機會,讓他們更好地了解了航天事業,激發了他們對科學的興趣和探索的欲望。

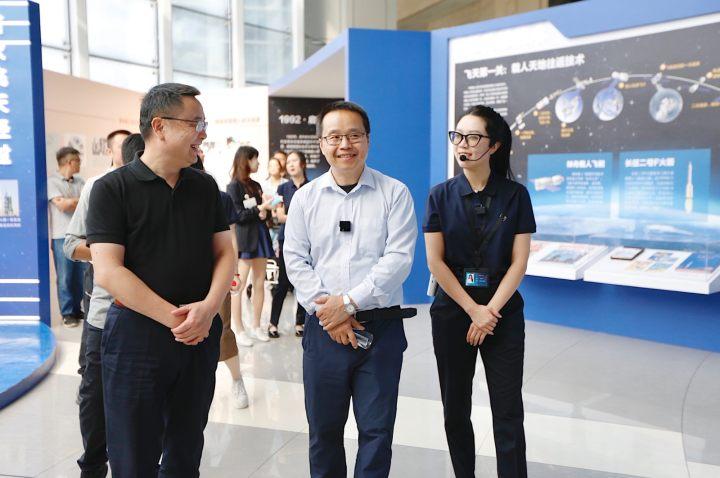

今年正值“八八戰略”實施的20周年,也是中國載人航天騰飛的20年。為了紀念這寶貴的二十年,浙江省科技館在今年九月引進了“中華問天”中國載人航天工程科普展。在活動開始之前,鄭永春也跟著浙江省科技館的講解員參觀了這個科普展。在這個展覽中,孩子們不僅可以了解真實的航天器,還可以學習火箭、飛船、空間站、航天員、太空生活的相關知識,通過目睹中國載人航天工程的偉大成就,進一步激發他們熱愛科學、參與科學。

而由浙江省科技館主辦的科學菠蘿獎今年將于11月11日晚上在溫州市甌海區奧體中心舉行,這是一場以向好奇心致敬的科學盛宴,今年的主題是“萬物可循,你就是我”,鄭永春也是評獎嘉賓之一。相信通過這樣的科普活動和科學盛典,會有更多的孩子們在科學的殿堂中追尋自己的夢想,為實現中國夢貢獻自己的力量。

ABOUT.科學有觀

為傳承科學家精神,賦能新時代發展,激勵引導青少年學習老一輩科學家精神,浙江省科技館以社會科學傳播責任為驅動,基于核心需求,打造全新科普品牌——“科學有觀”。通過科學家講述科研背后的故事,讓科學家精神見人、見事、見物、見精神,可親、可敬、可感、可學習。

都市快報·橙柿互動 記者 翁丹妮 攝影 江玥

來源: 浙江都市快報

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

浙江都市快報

浙江都市快報