中國神話傳說中的嫦娥家喻戶曉,嫦娥奔月的故事流傳至今。2004年,中國正式開展月球探測工程,并命名為“嫦娥工程”。自啟動以來,“嫦娥工程”取得了豐碩成果。2019年1月3日10時26分,嫦娥四號探測器自主著陸在月球背面南極-艾特肯盆地內的馮·卡門撞擊坑內,實現人類探測器首次月背軟著陸。作為人類歷史上成功實施的首個月背軟著陸和巡視探測工程,“嫦娥四號工程”獲2020年度國家科學技術進步獎特等獎。

再創(chuàng)第一

嫦娥四號探測器成功在月球背面著陸,引起廣泛關注。在嫦娥四號前,人類發(fā)射的探測器均是在月球正面著陸。這些探測器之所以全部選擇在面向地球的正面著陸,原因就在于正面著陸難度較小。除了月球背面地形復雜外,在月球背面著陸的一個難點在于受到月球的阻隔,探測器在月球背面無法直接實現與地球的測控通信和數據傳輸。所以嫦娥四號想完成預期任務,就需要先搭建一個中繼傳輸平臺。

2018年5月21日,地月通信中繼衛(wèi)星“鵲橋”發(fā)射升空。6月14日,“鵲橋”成功進入工作軌道。通過“鵲橋”中繼星的“牽線搭橋”,嫦娥四號探測器進行了太陽翼和定向天線展開等多項工作,建立了定向天線高碼速率鏈路,實現了月背和地面穩(wěn)定通信的“小目標”。

嫦娥四號著陸器地形地貌相機拍攝的玉兔二號

同嫦娥三號攜帶一輛月球車“玉兔號”一樣,嫦娥四號也攜帶了一輛月球車“玉兔二號”。1月3日22時22分,月球車踏上月球表面。著陸器上的相機拍下了開始月面巡游的“玉兔二號”的照片,并通過“鵲橋”傳回飛行控制中心。著陸器與月球車分離后,各自攜帶的有效載荷陸續(xù)開機,開展就位探測和巡視探測活動。

探秘月背

通過早期對月球正面的觀測,科學家把明亮的區(qū)域稱為“月陸”,較暗的區(qū)域稱為“月海”。月球的背面與月球的正面有著非常顯著的差異。正面有31.2%的面積被月海所覆蓋,而在背面這一比例僅為大約2.5%。背面的主體部分是大量起伏不平的撞擊坑,其中就包括嫦娥四號的著陸地點馮·卡門撞擊坑所在的南極—艾特肯盆地——太陽系中第二大撞擊坑。

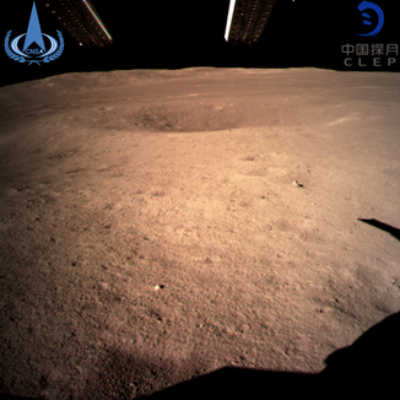

嫦娥四號著陸器監(jiān)視相機拍攝的著陸點南側月球背面圖像

嫦娥四號在月球背面成功著陸,到月球背面開展低頻射電天文觀測,是全世界天文學家夢寐以求的事情,可以填補射電天文領域在低頻觀測段的空白。月球背面具有獨特性質,嫦娥四號著陸地是從未實地探測過的,月球車在月背行走時,還可以獲取綜合地質剖面。

月球對于人類來說,具有特別的意義。從人類首次載人登月到嫦娥四號月背著陸,雖然時間橫跨半個世紀,但我們認識月球、開發(fā)月球的征程也許才剛剛開始。

文:中國科學技術出版社 鞠強

把關專家:《南方周末》高級編輯 朱力遠

中國科協科普部

新華網

聯合出品

來源: 科普中國-重大科技成果解讀

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國-科普話強國

科普中國-科普話強國