還有幾個月,臺風季即將一茬接一茬地來,雖然能洗去部分暑氣,但也不可避免地伴隨著強降雨,可能造成人們生命財產損害。這讓人又愛又恨的臺風是咋形成的?主要分布于哪些地區?那些奇奇怪怪的臺風名字從何而來?

為了解決這些問題,我們特別對“臺風的海洋生態環境效應研究專家”廣東省海洋生態環境遙感中心主任、廣州海洋實驗室教授唐丹玲老師進行了專訪。

“蝴蝶效應”有科學依據嗎?

網絡上流傳一種說法:一只南美洲亞馬遜河流域熱帶雨林中的蝴蝶,輕輕扇動幾下翅膀,就可以在兩周之后引起美國得克薩斯州的一場龍卷風。難道臺風也是由“蝴蝶效應”引起的嗎?

實際上,“蝴蝶效應”是一種混沌理論中的現象,指的是復雜系統中微小的起始變化,可能會引發大規模、不可預測的后果。

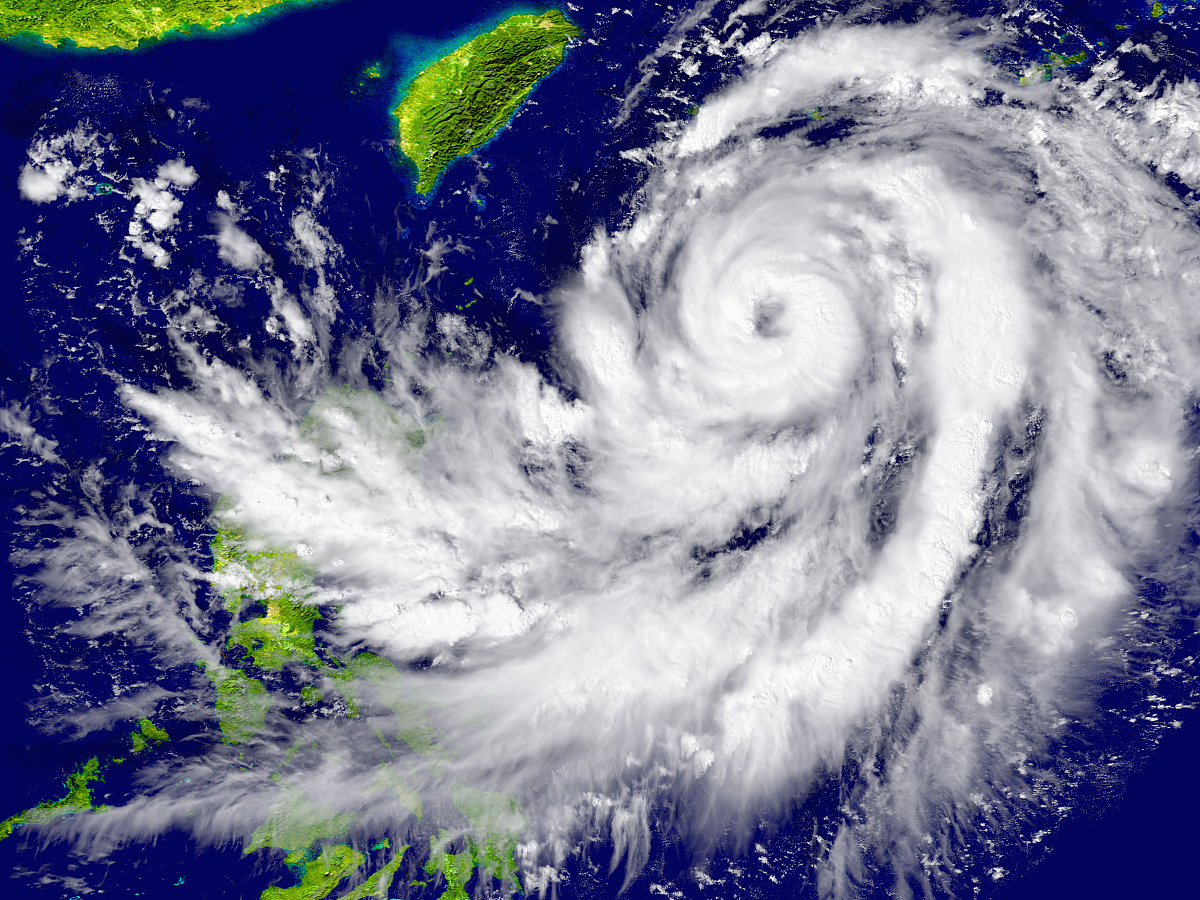

圖源:VEER圖庫

而在氣象學中,小范圍內的氣象條件變化(例如太平洋上一只蝴蝶扇動翅膀)會引起全球大氣系統初始場的微小變化,這些微小的影響可能會通過大氣系統的非線性放大效應,逐漸擴大并最終導致更大規模的大氣變化,如氣旋、風暴或臺風的形成。

雖然蝴蝶效應強調了大氣和氣候系統的復雜性和不確定性,但它并不是字面上說的“蝴蝶振翅引發臺風”的意思。臺風的形成和路徑受到多種復雜因素的影響,是大氣、海洋和地球表面多層次相互作用的結果。那么臺風形成的具體原因到底是什么呢?

臺風的分布和形成原因

高溫、高濕的大氣是臺風形成的首要條件,因此臺風多見于熱帶和亞熱帶海域,主要集中在太平洋、印度洋和大西洋的某些地區。不同地區的臺風在叫法上也有差異,比如它們在西北太平洋地區,被稱為“臺風”;在北大西洋地區,被稱為“颶風”;在印度洋地區,則被稱為“氣旋”。這些風暴以不同的名字出現且各具特點,但它們本質上都屬于強烈的熱帶氣旋。

對于我國而言,大多數臺風始于太平洋南部,以云團和雷暴為雛形。海水溫度達到26攝氏度(79華氏度)或以上,就能為臺風形成提供充足的熱量。在太陽輻射的加熱下,溫暖的海水蒸發形成水蒸氣,水蒸氣上升形成低壓區。當這個低壓區的溫度和濕度達到一定程度時,就會形成云團。隨著越來越多的水汽凝結“抱團”,云團的體積逐漸增大,就形成了臺風的初期形態。

圖源:VEER圖庫

受地球自轉和科氏力影響,低壓區旋轉逐漸加強。在北半球,云團會向右沿順時針旋轉(南半球反之),這是臺風的一個重要特征。這種旋轉會導致臺風內部的氣流不斷加速,從而加強臺風的強度。

隨著臺風的發展,其直徑會逐漸擴大,中心部分的空氣會上升得更高、更冷。當上升到一定高度時,水汽會凝結成冰晶,這些冰晶會圍繞在臺風的中心形成一個類似眼睛的形狀,稱為“眼墻”或“眼壁”,那里是風暴發生得最猛烈的地方,從風眼向外循環的雷暴帶則被稱為“螺旋雨帶”。

圖源:VEER圖庫

鮮為人知的臺風命名法

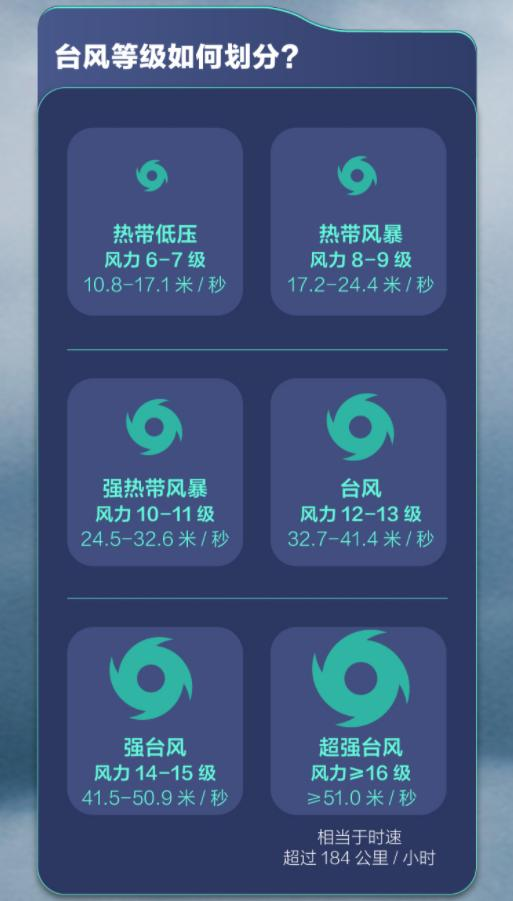

從熱帶低壓到臺風再到超強臺風,一個“氣旋”也有三六九等,世界上不同地區使用的臺風等級劃分標準有所不同。中國氣象局根據國家標準,按熱帶氣旋中心附近地面最大持續風速,從小到大劃分為:熱帶低壓、熱帶風暴、強熱帶風暴、臺風、強臺風、超強臺風六個等級。

圖源:中國氣象局

中國氣象局2004年8月16日發布了《突發氣象災害預警信號發布試行辦法》,其中把臺風預警信號分為藍色、黃色、橙色和紅色四級。當發布臺風紅色預警時,會啟動啟動停課、停工、停產、停運、停業(簡稱五停)城市應急響應措施,人們應積極做好防臺風準備,避免外出。

弄清楚了臺風的分級,相信很多人還會好奇諸如“山竹”“海燕”“杜蘇芮”等這樣奇奇怪怪的臺風名究竟是怎么來的。過往登陸的臺風中有以動物命名的,有以植物命名的,更有像人一樣連名帶姓的。有的聽起來溫柔純良、人畜無害,有的聽起來兇神惡煞,讓人避之不及。臺風的命名是門學問,每一個看似隨意的名字背后都有一套考究。

總的來說,不同地區有不同的命名體系。1951年,美國國家颶風中心率先對颶風進行了命名,隨后很快被其他國家所采用。中國也在1963年制定了自己的臺風命名規范,規定每年東海、南海、臺灣海峽和南海東北部的臺風,被命名為男、女名字或香港的地名。這種人名和地名命名的方式因為具有高度辨識度和不同地域間文化差異而廣為采用。

1997年11月25日至12月1日,在香港舉行的世界氣象組織臺風委員會第30次年度會議決定,西北太平洋和南海的熱帶氣旋采用具有亞洲風格的名字命名,并決定從2000年1月1日起開始使用新的命名方法,確立一張新的命名表。

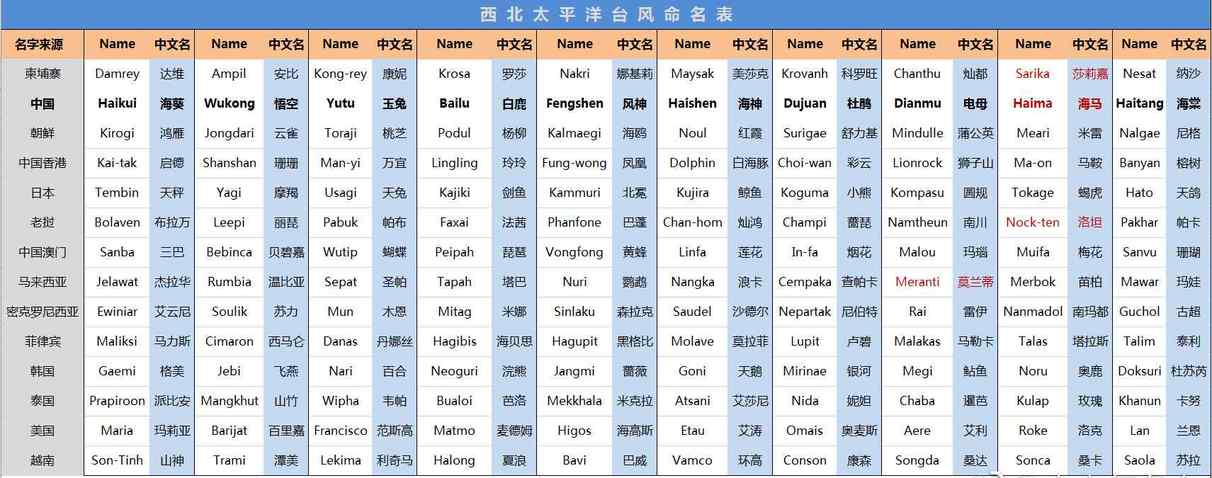

臺風的命名表上共有140個名字,由14個臺風委員會成員,根據各自的喜好或特色各提供10個名字。**由于國家和地區眾多,每個地方的風格都不一樣,取的名字也是五花八門。但所有被納入命名庫的名字都需講究以下幾點原則:

每個名字不超過9個字母,中文名由2-3個漢字組成,要易于媒體傳播,容易發音;

在各成員語言中沒有不良意義,不會給各成員帶來任何困擾;

不能是商業機構的名字;

應得到全體成員的認可,如有任何一成員反對,就不能用作臺風命名。從2000年開始,每年都按照順序命名臺風,年復一年,循環使用。由于一年一般會有20-30個臺風,140個名稱約5-6年循環使用一次。為了將它們區別開來,我們還會在每個名字后面附加一個四位數的編號:前兩位代表年份,后兩位代表熱帶風暴在該年生成的順序。

比如前段時間登陸廣東的臺風“蘇拉”,其國際編碼為“2309”,23代表2023年,09代表蘇拉是2023年生成的第9號風暴。“蘇拉”之名由越南提供,意為中南大羚,是越南一種罕見的珍貴動物,該名字已經是第四次被使用作為臺風名稱了。而此次臺風“三巴”的名字則是由中國澳門提供,靈感來源于大三巴牌坊,是澳門的旅游名勝。

但是,臺風命名也有禁忌。如果臺風具有嚴重破壞性,造成特別重大的災害或人員傷亡,臺風委員會成員可以提議將此名字從臺風命名表中除名,或者“永久命名”給這次臺風。除名造成的臺風名字空缺將由相應提名國家或地區的臺風委員會提出新的名字來代替。從2000年臺風命名表使用以來,截至今年,已經有59個臺風被除名。

臺風命名體系的目的是為了更容易識別和交流有關臺風的信息,避免與其他重要的天氣現象混淆,以及提高公眾對危險氣象事件的警覺性,并有助于及時采取預防和應對措施。

為何有的臺風總是“不按套路出牌”?

每次收到天氣預報,做好十足的準備迎接臺風的到來,把門窗關得嚴嚴實實,最后往往等來的只有毛毛細雨,再一打開手機,發現臺風調頭去了鄰國!為啥臺風還能直角拐彎?難道有什么神秘力量在操控臺風的風向?其實,臺風改變路徑或方向是一種常見且復雜的氣象現象,通常是多種因素相互作用的結果。

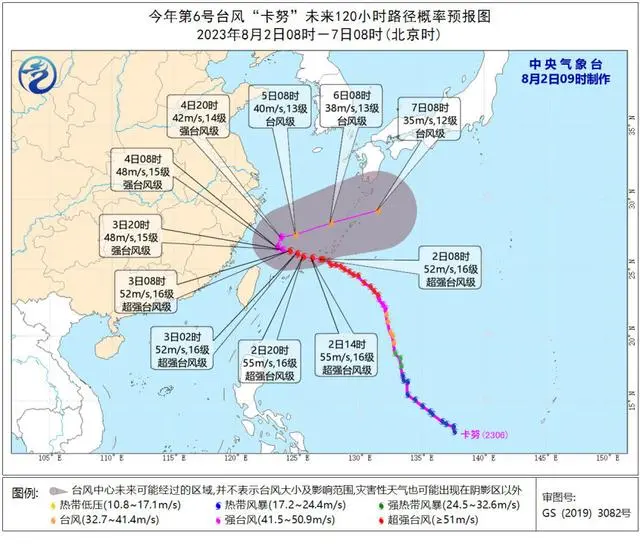

2023年第6號臺風“卡努”路徑預測圖圖源:中央氣象臺

以下是一些可能導致臺風拐彎的主要原因:

大氣高壓和低壓系統:大氣中的高壓和低壓系統可以影響臺風的路徑。通常,臺風會順著大氣高壓系統的邊緣向前移動。如果高壓系統在臺風前方足夠強大,它可能會將臺風推向更偏北或更偏南的路徑,導致臺風拐彎;

副熱帶高壓帶:在亞熱帶地區,通常有一個稱為副熱帶高壓帶的高氣壓區域,它可以將臺風引導向更靠近赤道的路徑。這也可能導致臺風拐彎;

地形:如山脈、島嶼和海岸線等地形特征可以顯著影響臺風的路徑。當臺風接近這些地形時,地形可以扭曲氣流,導致臺風改變方向。臺風可能會沿著山脈上升,然后向下游流,或者被大陸阻擋而改變方向;

臺風之間的相互作用和合并:當多個臺風或氣旋系統接近時,它們之間的相互作用可以導致路徑變化。有時,兩個氣旋系統可以合并成一個更大的系統,導致路徑改變。

季風和區域強風:季風風系的季節性變化可以影響臺風的路徑。季風風系的強度和方向隨季節而變化,可能會導致臺風在季風風向改變時改變方向。需要強調的是,受多種因素影響,每個臺風的路徑都是獨特的。氣象學家使用復雜的數值模型來預測臺風的路徑,但由于受各種不確定性因素的影響,臺風路徑預測仍然具有挑戰性。

譬如“泰利”臺風來襲時,媒體實時直播顯示了三條預測路徑,分別是中國、日本和美國的數據,三條路徑雖然大方向一致,但偏轉角度和途徑區域有較大差異,這是因為不同國家和氣象機構用來預測臺風的氣象模型和數據集不同。此外,對于臺風路徑影響因素的理解和分析方法的不同也可能導致預測路徑出現差異。

以下是一些可能導致預測路徑不同的主要原因:

氣象模型差異:不同國家和氣象機構使用不同的數值氣象模型來進行臺風路徑預測。這些模型在復雜的大氣動力學和物理過程方面可能存在差異,因此會導致路徑預測的變化;

臺風更新頻率和時效性:臺風路徑預測是動態的過程,氣象機構會不斷更新預測,特別是在臺風接近陸地時。不同國家和地區的氣象機構可能會有不同的預測更新頻率和時效性,這也可能導致不同的路徑預測;

數據分析方法的不同:不同的氣象機構可能采用不同的分析方法和技術來解釋和處理氣象數據,這可能導致對臺風路徑的不同解釋和預測;

氣象數據源的差異:臺風路徑預測依賴于觀測數據,包括衛星觀測、氣象雷達和浮標數據等。不同國家和地區可能使用不同的數據源和不同的數據分析方法,這可能會導致不同的預測結果;

氣象局部條件的影響:臺風路徑還受到氣象局部條件的影響,包括高壓和低壓系統的位置和強度等。這些條件可以在短期內發生變化,對臺風路徑產生重要影響。綜上,不同國家和地區的氣象機構可能會發布不同的臺風路徑預測,以提供多個可能性,以便公眾和決策者能夠更好地了解潛在風險和采取適當的預防措施。一句話概括就是“預測路徑僅供參考,一切以實際為準”,最終的路徑通常還是要由實際臺風移動情況來決定,因此及時關注當地氣象部門發布的最新信息和警報是非常重要的。

目前臺風預測可以精準到什么程度?

為了提高預測精度和應對能力,中國在臺風預警和監測方面已經采取了多項措施,主要分為以下幾個方面:

氣象雷達和衛星監測:中國國家氣象局(CMA)使用氣象雷達和衛星等現代技術來監測臺風的位置、路徑和強度。這些監測設備可以提供實時數據,幫助氣象部門更準確地跟蹤和預測臺風的動態;

臺風協同觀測網:今年9月,中國氣象局首次針對南海臺風開展基于大型無人機的有效機動觀測業務,并與北斗導航平漂探空、地基遙感垂直觀測系統、“中山大學號”科學考察船等多種探測手段形成多臺風背景下的立體協同觀測網;

數值氣象模型:中國氣象部門使用先進的數值氣象模型來進行臺風路徑和強度的預測。這些模型基于大氣和海洋數據,通過數值計算來模擬和預測臺風的未來移動和發展趨勢。目前已有基于9公里分辨率南海臺風數值預報系統(CMA-TRAMS)模式同化預報模型等數值預備模型,將進一步打造多要素、多角度、多方位的機動觀測業務體系,逐步建立健全機動高效、協同融合、科學布局的智控機動觀測網絡;

定期發布預警:CMA定期發布臺風預警,包括臺風路徑、強度和可能對地區造成的影響。這些預警信息可以及時通知公眾和政府相關部門,采取必要的預防措施;

國際合作:中國積極參與國際氣象組織的臺風監測和預測合作。中國與周邊國家和地區的氣象機構分享臺風監測數據,并參與國際氣象預測模型的研發和應用;

科研和技術創新:中國的氣象科研機構不斷進行科研和技術創新,以改進臺風預測方法,包括改進數值模型、開發新的監測技術和提高預測精度。目前,中國的臺風預測已取得了顯著的進展,預測精度不斷提高。但臺風預測的精確度仍然很有限,影響因素包括氣象數據的準確性、數值模型的精度以及臺風自身的復雜性等。一般來說,對臺風的路徑預測,可以提前數天到一周進行較為精準的估計;而對臺風強度的準確預測依舊是一個挑戰,因為強度變化受到的不確定影響因素更多。

中國的臺風預測在國際上具有一定實力,但相對而言,一些發達國家在氣象技術和資源方面可能更具優勢。國際上,氣象組織和研究機構之間有廣泛的合作,共同努力提高全球范圍內臺風監測和預測的能力,以減少風災帶來的損失。

臺風的兩面性

那么問題來了,對于整個地球生態系統而言,臺風就一定是壞事嗎?這個問題具體取決于臺風的強度、路徑、頻率以及發生的地點。總的來看,臺風會造成大氣環境和氣候系統、海洋環境、陸地生態環境、水資源和農業等多方面影響。具體而言,負面影響主要有:

風暴潮和海嘯:臺風伴隨著強風和低氣壓,可能引發海嘯和風暴潮,對沿海地區造成嚴重的破壞,威脅人類生命和財產;

山體滑坡:大雨可能引發洪水和山體滑坡,導致土地侵蝕、生態系統破壞和人類社區的受損;

破壞珊瑚礁:臺風可能對珊瑚礁等脆弱的生態系統造成嚴重破壞,破壞生物多樣性和生態平衡。

圖源:VEER圖庫

當然,臺風帶來的影響也不全都是消極的,換個角度來看,臺風也可能帶來一些正面的影響,比如:

降水:臺風通常伴隨著大量的降水,有助于補給地區水資源,對農業和淡水資源供應有積極作用;

植物養分補給:臺風攜帶大量的濕氣,當其在陸地上升時,可以導致降水,將大氣中的氮和其他養分輸入到土壤中,有助于植物的生長;

風散播:臺風的強風可以幫助傳播種子和花粉,促進植物生長和繁殖。

圖源:VEER圖庫

“控風術”真的存在嗎?如何預防臺風災害?

對于生活在沿海城市的居民而言,城市內澇真的是噩夢般的次生災害,除了房屋進水、車輛被泡、莊稼被淹等經濟損失之外,更嚴重還可能導致人員溺水、傷亡。那么,人類有可能干預臺風形成或發展嗎?

圖源:VEER圖庫

很遺憾地說,目前為止,人類尚不具備直接干涉臺風形成或發展的技術。臺風是自然界的大氣現象,其形成和發展受到多種氣象和氣候因素的影響,包括海溫、濕度、風切變等。雖然人類無法直接控制或改變這些因素,但我們可以采取一些措施來減輕臺風可能對人們和財產造成的影響。

圖源:VEER圖庫

記住以下要點,才能防患于未然:

(1)關注氣象預警:定期關注天氣預報和氣象部門發布的臺風預警信息,及早了解臺風的路徑、強度和預計登陸時間,時刻做好準備;

(2)建立應急計劃:制定家庭或工作場所的臺風應急計劃,包括緊急聯系人、避難地點和逃生路線。確保每個家庭成員都知道該計劃并能夠熟練執行;

(3)備足應急物資:準備好食物、水、醫療用品、電池、手電筒等應急物資,對于有寵物的家庭,還應考慮寵物儲糧和安全運輸容器等需求;

(4)強化房屋:盡可能加固房屋,特別是屋頂和窗戶,以減少颶風風暴的破壞。在臺風來臨前,清理庭院,固定容易飛散的物品;

(5)備用電源:提前準備發電機或太陽能電池裝置,以便在停電時段提供電力,保持通信和基本設施的運行;

(6)遵循當地指示:遵循政府和當地政府發布的疏散指示。若生活在容易受風暴潮侵襲的地區,應及早撤離到安全地帶;

(7)保持通信:確保有一種可靠的通信方式,例如手機、收音機或衛星電話,以便隨時獲取最新信息和呼叫救援;

(8)學習緊急救護技能:學習基本的急救和救生技能,以應對可能的傷害和緊急情況;

(9)購買臺風保險:考慮購買適當的臺風和洪水保險,以保護財產安全;

(10)社區合作:與鄰居和社區一起制定應急計劃,互相提供支持和協助。

請記住,生活在沿海城市,預防和減輕臺風災害的關鍵在于充分的準備和緊急應對計劃。臺風是極端天氣事件,有時難以預測其準確路徑和強度。因此,始終保持警惕,并按照當地當局的建議行事才是最為安全的方式。

來源: 科教影視新媒體

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

知士分享

知士分享