出品:科普中國

作者:欒春陽(清華大學物理系)

監制:中國科普博覽

在前兩次的巔峰對決中,以愛因斯坦為代表的經典物理學派一次又一次地向量子力學中的量子糾纏理論發出挑戰,卻被以波爾為代表的量子物理學派數次巧妙地化解危機。

這兩大學派的巔峰對決不僅僅是物理學研究中的學術爭論,也代表了經典時代和量子時代的不同思想的激烈碰撞。雖然波爾已經一次又一次巧妙化解了愛因斯坦的難題,但是經典物理學派的物理學家們還是在感情上難以接受微觀世界中量子力學理論的思維方式。因此,當時兩大學派之間的爭論還未分出勝負。

量子糾纏概念圖

(圖片來源:veer圖庫)

在不斷對決中,逐漸開始有物理學家想在經典物理學派和量子物理學派之間,尋找一個雙方能夠接受的折中方案。這樣的話,既可以照顧到經典物理學派,又可以推導出量子力學中量子糾纏理論的合理解釋。其中,最為知名的折中方案就是物理學家玻姆(Bohm)提出的“隱變量理論”。

隱變量理論——兩大學派的折中方案

針對量子力學中對于微觀世界的概率性描述,玻姆認為,量子力學中的量子糾纏理論應該是不夠完備的。

很有可能,微觀世界中概率性的背后隱藏著一個尚未被發現的變量,來影響人們對于微觀世界的觀測。也正是因為這個隱藏的變量還未被人發現,因此,我們只能感受到所謂的量子力學中的概率性。當我們發現其背后的“隱變量”之后,就可以避免任何概率性,或者不確定性。

心靈感應的示意圖

(圖片來源:veer圖庫)

為了更加形象地理解隱變量理論,我們可以舉一個宏觀世界中雙胞胎姐妹的例子,來類比解釋一下背后的道理。

假如這對雙胞胎姐妹長大后,無論她們兩位相距多遠,在某些特定的情況下,總是有可能做出一些相似的選擇,也就是人們口中所謂的“心靈感應”,就像量子力學中的超距的相互作用一樣,讓人難以理解。

其實,這只是因為這對雙胞胎姐妹擁有相近的基因,而她們生活中的各種表現往往受到基因的調控,進而影響到她們最終的選擇。也就是說,人們眼中神秘的超距相互作用,其實很可能只是受到隱藏在她們體內基因的控制罷了。

處于“量子糾纏”的一對粒子

(圖片來源:veer圖庫)

因此,只要找到量子力學理論背后的“基因”,也就是玻姆所提出的隱變量,就可以解釋清楚量子力學中的概率性了。

雖然隱變量理論看起來十分合理,并且也暫時讓經典物理學派和量子物理學派達成了和解。但是各位,我們是不是還遺漏了一個最重要的事情沒有做呢?

那就是,物理的理論再完美,思想實驗再有趣,總是需要用真實的實驗來驗證,才能一錘定音。而接下來敲下最后一錘的人,就是我們最后登場的物理學家貝爾(Bell)。

貝爾不等式——公正的裁決

如果只從感情的角度出發,物理學家貝爾還是更加傾向于以愛因斯坦為代表的經典物理學派。于是,他又開始重新審視之前的EPR佯謬,并且希望將這個思想實驗進一步推進到一個可以被驗證的物理實驗,從而幫助解決兩大學派幾十年的爭論。

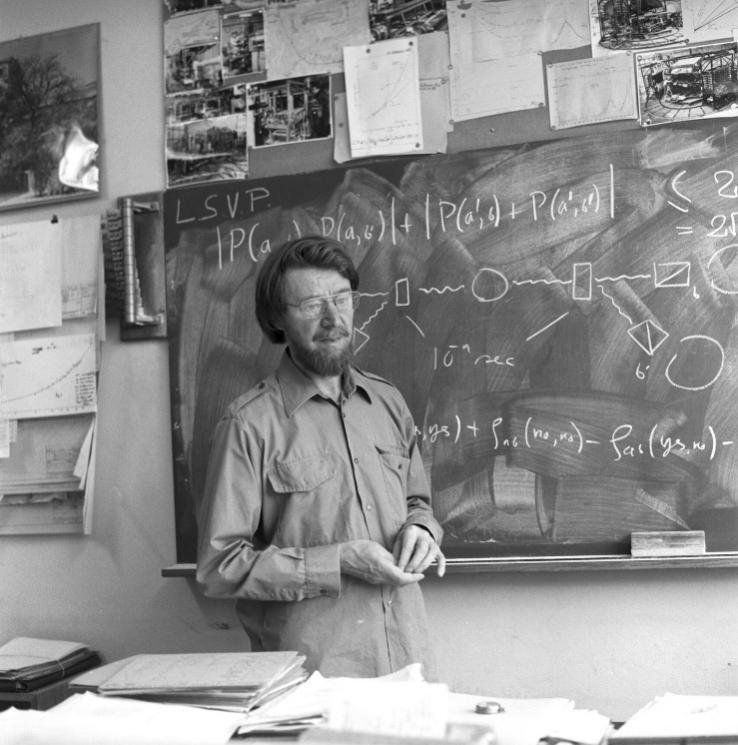

貝爾與貝爾不等式

(圖片來源:Quantum Magazine)

如果按照愛因斯坦在EPR佯謬中的經典物理思維繼續推導下去,可以這樣來理解:

由于大粒子分裂成為A和B兩個粒子,那么按照經典物理思維中的“確定性”思想來理解,A和B粒子的狀態應該在分離前的那一刻,就已經被確定下來。

也就是說,如果經典物理學派的理論是正確的話,那么A和B粒子無論相距多遠,應該始終相互關聯,并且遵循經典物理的統計規律。這樣一來,貝爾就可以通過這種經典的概率統計學計算,得到一個相應的不等式!

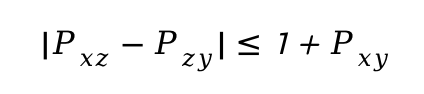

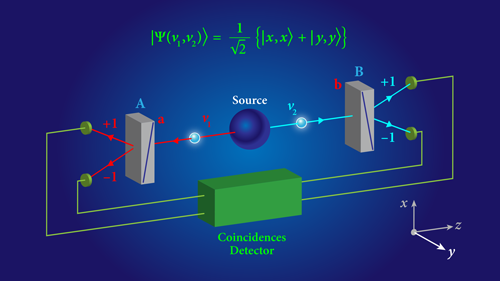

不等式中的x,y,z代表三維空間的三個觀察方向,而概率P代表不同觀察方向之間的關聯。比如,Pxz代表從x方向觀察與從z方向觀察的關聯性,如果觀察的結果存在關聯性,那么Pxz=+1,反之則為-1。因此,我們就可以在實驗上來觀察,A和B粒子在x,y,z三個方向的關聯性,從而驗證上述貝爾不等式的是否成立。

“隱變量理論”與量子力學的示意圖

(圖片來源:Johan Jamestad/The Royal Swedish Academy of Sciences)

由于貝爾不等式是從經典物理學派的理論出發得到的,因此,如果貝爾不等式在實驗上被驗證成立(即,不等式左側≤右側),那么就說明經典物理學派的理論是正確的。反之,如果貝爾不等式在實驗上被驗證不成立(即,不等式左側>右側),則就說明量子物理學派的理論是正確的。

一錘定音——量子物理學派取得遲來的勝利

其實,驗證貝爾不等式所需要的實驗條件過于理想化,比如嚴格意義上的關聯性。因此,最初的貝爾不等式不適合真實的實驗驗證。

于是在1969年,物理學家克勞澤(Clauser)和合作者進一步發展了貝爾不等式,使得其更加適用于實際的實驗驗證,而這個不等式也被稱為“CHSH不等式”。

而在1981—1982年,物理學家阿斯佩(Aspect)與合作者陸續完成了3次糾纏光子的實驗,并且在實驗上觀察到了CHSH不等式的不成立(即貝爾不等式也不成立),但是仍然存在一些實驗上的漏洞。

隨后在1997年,物理學家塞林格(Zeilinger)帶領研究小組進一步完善了糾纏光子實驗,并且補上了全部的實驗漏洞,以極高的精度驗證了CHSH不等式的不成立(即貝爾不等式也不成立)。

在2022年,諾貝爾物理學獎授予阿蘭·阿斯佩、約翰·克勞澤和安東·塞林格,表彰的理由是“他們利用糾纏光子進行實驗,驗證了貝爾不等式不成立,開創了量子信息科學”。

2022年諾貝爾物理學獎獲得者

(圖片來源:The Nobel Prize)

具體而言,他們三位是根據EPR佯謬的思想實驗,選用一對糾纏的光子作為A和B兩個粒子,并且在相距很遠的地方分別探測兩個粒子的狀態。在這里,我們不必要糾結光子是什么,只需要知道根據量子力學的量子糾纏理論它們兩者之間可以處于量子糾纏的狀態即可。

利用糾纏光子驗證貝爾不等式的實驗

(圖片來源:American Physical Society)

由于A和B粒子已經飛出很長一段距離,這時候實驗上就可以同時觸發兩端的探測器,來同時測量兩個粒子各自的狀態。由于A和B粒子相距較遠,即使是以經典理論中最快的光速,都無法短時間內傳遞兩者之間的相互作用。

而當他們一次又一次重復實驗后,最終發現,A和B兩個粒子的確存在奇妙的關聯,并且經過概率統計計算后的結果,也的確驗證了CHSH不等式的不成立(即貝爾不等式也不成立)!

也就是說,經典物理學派的確錯了,而且從經典物理學派的觀點出發,來折中兩大學派的隱變量理論也錯了。因此,量子物理學派提出的量子力學的量子糾纏理論,雖然讓人匪夷所思,但的確是正確的,微觀的量子世界的本質就是概率性的!

結語

可以說,經典物理學派和量子物理學派的爭論,是20世紀科學史上最偉大的事件。在一次又一次的巔峰對決中,量子力學的理論不斷完善,現在已經成為高等學校物理學專業中的一門基本課程。

時至今日,仍然有很多的物理學家感嘆這種“鬼魅的超距相互作用”,并且被量子力學的魅力所折服。其中,量子糾纏更是作為量子力學理論的核心,被大眾所津津樂道。

量子糾纏示意圖

(圖片來源:Johan Jamestad/The Royal Swedish Academy of Sciences)

此外,隨著量子信息技術的不斷發展,物理學家們也開始嘗試利用量子糾纏的奇妙特性,進行遠距離的保密通信。而這種利用量子糾纏進行傳遞信息的方式,也被形象地稱為“量子隱形傳態”。

可以說,量子力學深刻地改變了我們當今所處的世界,并且已經逐漸深入到我們的生產生活之中。“量子糾纏”的魅力,也仍然在吸引更多的人,來探索量子世界的奧秘。

參考文獻:

[1] Clauser J F, Horne M A, Shimony A, et al. Proposed experiment to test local hidden-variable theories[J]. Physical review letters, 1969, 23(15): 880.

[2] Aspect A, Grangier P, Roger G. Experimental tests of realistic local theories via Bell's theorem[J]. Physical review letters, 1981, 47(7): 460.

[3] Aspect A, Grangier P, Roger G. Experimental realization of Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm Gedankenexperiment: A new violation of Bell's inequalities[J]. Physical review letters, 1982, 49(2): 91.

[4] Aspect A, Dalibard J, Roger G. Experimental test of Bell's inequalities using time-varying analyzers[J]. Physical review letters, 1982, 49(25): 1804.

[5] Weihs G, Jennewein T, Simon C, et al. Violation of Bell's inequality under strict Einstein locality conditions[J]. Physical Review Letters, 1998, 81(23): 5039.

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽