作者:薛斌

提到爆炸,大家想到的多是危險甚至生死攸關的場面。不過,事物都有兩面性,有爆炸危險的化學物質如果得到合理利用,也能造福人類,例如汽車里的安全氣囊,其工作過程被稱為“拯救生命的爆炸”。

車禍帶來的靈感

汽車帶來的高效與便捷,改變了人類的生活方式。但是,伴隨著汽車功率和時速的提高以及高速公路的興起,行車安全事故越來越頻發。對此,人們不得不考慮在車禍發生時,該如何減少人身傷害。

20世紀50年代,親歷一次車禍后,美國工程師約翰·赫特里克(John W. Hetrick)萌生了在汽車上安裝安全氣囊的想法——減少汽車受撞擊時產生的巨大沖擊力對駕駛員和乘客的傷害。當時他給出的方案是利用壓縮空氣作為緩沖物質——也就是在汽車上安裝一個充滿壓縮空氣的鋼瓶——當車禍發生時,將空氣釋放到氣囊中充當一個緩沖墊。

但這種安全氣囊的缺陷顯而易見:壓縮空氣鋼瓶不僅占用空間,增加汽車重量,其本身還存在爆炸隱患。更關鍵的是,壓縮空氣不能得到迅速釋放。

有沒有不占用空間,且只在劇烈碰撞發生時才會充氣的安全氣囊呢?

“脾氣略好”的爆炸家族成員

經探索,汽車工程師把目光轉向了疊氮化鈉(NaN3)這種化學物質。疊氮化鈉屬于疊氮鹽,由帶正電的鈉離子和帶負電的疊氮離子構成。其中,疊氮離子由3個氮原子連成一串組成,像疊羅漢一樣,因此被命名為“疊氮”。疊氮鹽有一個共性就是“脾氣火暴”——受到熱、撞擊和強光等刺激后容易爆炸,轉化為氮氣和金屬。

疊氮化鈉是一種白色結晶固體,在疊氮鹽中屬于“脾氣略好”的成員,相對穩定些。它可以在受控條件下分解為金屬鈉和氮氣,因此被選中作為安全氣囊的起爆物質。據統計,平均每輛汽車攜有300克疊氮化鈉,可以釋放出155升氮氣,足以充滿安全氣囊。

不過,雖然氮氣是無害氣體,但金屬鈉非常活潑。尤其在接觸水后,它會發生劇烈的化學反應并產生有腐蝕性的氫氧化鈉,可能對車內人員造成二次傷害。為解決此問題,工程師在疊氮化鈉中加入了硝酸鉀和二氧化硅——疊氮化鈉爆炸分解產生的金屬鈉會與硝酸鉀和二氧化硅發生化學反應,生成安全無害的硅酸鈉和硅酸鉀,從而提高了氣囊的安全性。

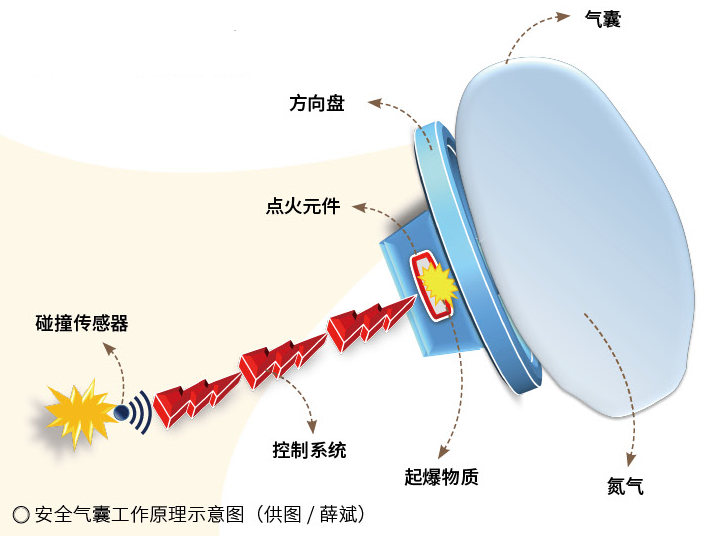

此外,安全氣囊系統還包含碰撞傳感器、控制系統、點火元件、尼龍材質氣囊等部分。整個安全氣囊通常以折疊狀態被安置在方向盤的襯蓋中及副駕駛座位對面的儀表板里,有些車輛還會在車頂、車門和座椅等處內置安全氣囊。

救命的0.03秒

包含疊氮化鈉的安全氣囊系統是如何工作的呢?

當意外發生時,位于車頭前方左右兩端的碰撞傳感器會感受到車體的失速狀態,繼而通過控制系統發出電信號;點火元件接收到傳來的電信號后,啟動電加熱程序,其中的疊氮化鈉受熱后會在短短的0.03秒內發生爆炸反應。

爆炸后釋放的氮氣會迅速將折疊狀態的氣囊撐開、充滿、彈射出來,擋在方向盤、儀表板與駕駛員和前排乘客間。不僅如此,氣囊上還有微小的氣孔,能逐漸釋放氣囊中的氮氣,讓其充分發揮緩沖作用的同時也不影響人的活動。

研究表明,發生車禍時正確使用安全氣囊,車內駕駛員的死亡率能降低29%,副駕駛座位乘客的死亡率能降低32%,真可以說是“爆炸救了命”!

汽車安全氣囊系統歷經迭代,最終巧妙利用劇烈的化學反應實現了有效的安全保障,是科學技術為人類帶來福祉的一個縮影。如果你是汽車工程師,想要發明什么系統來保護大家呢?

(作者單位:上海海洋大學)

責任編輯:胡惠雯

來源: 學習強國

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

寧夏廣電新媒體有限公司

寧夏廣電新媒體有限公司