在日常診療中,我常遇到一類患者,他們在行走或上樓梯時出現膝痛,有時候運動時也會感到疼痛,盡管休息可以緩解癥狀,但是這種疼痛總是反復出現,讓人感到非常苦惱。這些患者通常做了影像學檢查,結果顯示韌帶部分撕裂、軟骨磨損、關節老化等表現。醫生會建議他們少走路,多休息,如果不行了就要做關節置換手術。但是,患者總是會問:“有沒有辦法不用手術,以后我還是需要走路和上樓梯的啊。”

答案是肯定的!在大多數情況下,通過運動康復的方式,不但可以幫助患者緩解疼痛,避免進一步傷害,甚至還可以提高功能,減少最終需要手術的概率。已經有很多高水平的臨床研究和指南總結了運動康復的有效性(圖1),我們也開始更多地從膝關節本身的特點和活動機制上思考問題。

圖1

膝關節可以分為結構穩定和力學穩定兩部分:

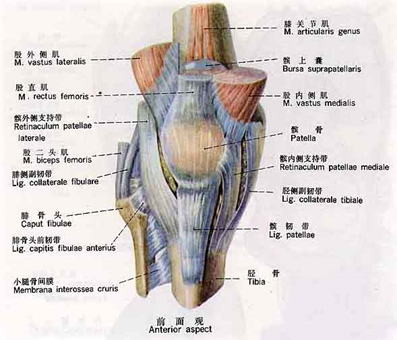

結構穩定:骨本身的密度和對位、軟骨的緩沖作用、韌帶的限制過度活動作用等,通常由遺傳決定(圖2);

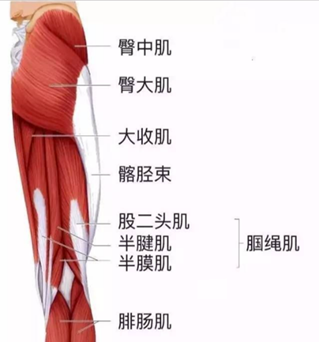

力學穩定:指連結至膝關節或跨過膝關節的相關肌肉,這些肌肉非常多,甚至有許多由髖關節延伸而來(圖3);

圖2

圖3

膝關節的結構穩定使得我們的膝關節可以在限定的范圍內完成活動,避免超出限定范圍而產生不可逆的嚴重損傷。然而,過度使用會導致結構受損(圖4)。

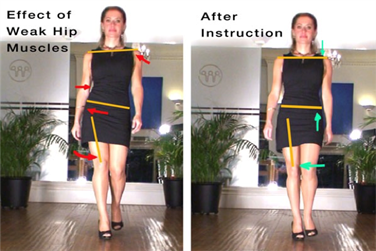

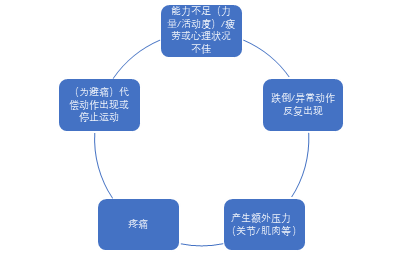

如果我們的活動缺乏力學穩定的控制,就會對結構產生反復的額外應力。當超出耐受范圍時,就會導致疼痛或逐漸損傷,從而形成惡性循環。(圖5)。

圖4

圖5

也許簡單的休息可以避免組織承受壓力,但同時也可能導致組織承受壓力的能力逐漸下降。因此,科學的活動和增強膝關節的力學穩定是恢復正常功能無痛的關鍵。人體自身的適應和調整能力實際上是非常強大的,在物理治療師的幫助下逐漸邁入良性循環,是長治久安的關鍵。

對于因力學穩定不佳導致的膝關節疼痛,我們可以稱之為“控制不良型膝痛”。提高膝關節的控制能力,這種膝痛自然會消失。康復通常包括兩個部分:

調整日常生活活動的發力方式,特別是避免發力蹬地時的膝關節內扣,減輕膝關節的負擔,從而減少疼痛的發生(圖6);

圖6

自我治療性練習方法,主要包括三個方面:

拉伸放松,可以通過緩解肌肉緊張、提高關節靈活性、改善運動范圍和放松神經系統等方式,幫助減少膝關節疼痛的發生,包括拉伸/泡沫軸放松;

大腿四頭肌拉伸(圖7):

站立直立,將膝蓋彎曲,將腳后跟拉向臀部,直到感到大腿前側伸展的輕微拉伸感。

保持這個姿勢15-30秒,然后放松,再重復2-4次。

換另一只腳進行相同的拉伸。

圖7

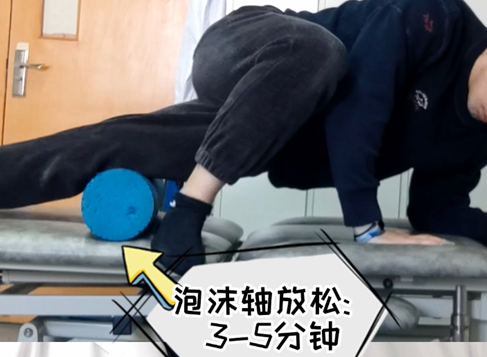

大腿外側泡沫軸放松(圖8):

準備滾泡沫軸并坐在地上。

將滾泡沫軸放在大腿外側的肌肉上。

找到疼痛點,停留約30秒。

應用適度的壓力,讓滾泡沫軸在疼痛點上來回滾動。

持續滾動和放松,移動到下一個疼痛點。

圖8

力量練習,提高自己的能力,通過均衡和增強相應肌肉,可以減輕膝關節的負擔,改善膝關節的穩定性,從而減少疼痛的發生;還可以幫助增強骨密度,從而提高骨骼的強度和耐受性。這對于減少骨折和骨關節疼痛的發生非常重要,特別是對于老年人和骨質疏松的人群。

側橋練習(圖9):

側臥,身體成一條直線。

上臂彎曲,手掌放在身體正下方。

用手臂和側腰力量抬起身體,形成側臥側橋姿勢。

保持身體穩定,避免腰背彎曲或塌陷。

持續15-30秒,然后放慢放下。

每側重復相等次數,均衡鍛煉。

圖9

應用性練習,幫助大腦學習在實際中進行應用,減少關節在運動中受到不穩定性和異常應力的機會,改善運動的運行方式和姿勢,從而減少膝關節的損傷風險,減輕疼痛的發生。

單腿蹲-對側腿頂墻(圖10):

直立站立,保持身體穩定。

抬起一側腳,保持身體重心平衡。

用支撐腿進行下蹲動作,同時將抬起腳向側方頂住墻。

下蹲時,保持膝關節與第二腳趾在一條線,并避免膝關節過度彎曲超過腳尖。

控制下蹲深度,保證完成的范圍均是穩定無晃動的。

慢慢恢復直立姿勢,重復相等次數(建議起初根據能力可以嘗試6-12次)。

每側均衡進行練習,保持平衡。

圖10

除了第一項放松練習時可能會出現一些肌肉的酸脹和拉伸感,后續的力量練習都應當只有肌肉發力的酸痛感,而沒有任何關節不適和熟悉的疼痛出現。這表明訓練時的發力是正確的,繼續堅持下去,疼痛通常會持續消失,并且日常活動充滿能量,甚至可能出現“翹臀”這樣喜人的副產品哦。至于擔心腿會不會變粗的朋友,請不用擔心,這些練習的強度遠沒有達到會增加肌肉圍度的效果,可以放心練習。當然,康復過程需要時間,在康復過程中保持積極的態度和堅持練習,才能夠獲得最佳的康復效果。

注意:在進行力量練習和拉伸放松時,應該根據個體情況和專業指導進行合理的選擇和安排,避免過度訓練或不當運動,以確保獲得最佳的康復效果;若是不管怎么調整,還是有膝關節不穩/卡頓感等不適,或者有明顯的腫脹反應,建議就診明確問題后再選擇合適的治療和練習方案。因為不同人可能需要不同的治療方法,因此建議在不確定的情況下,咨詢醫生或專業物理治療師,以制定適合個體情況的康復計劃。

來源: 康復科普

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

康復科普

康復科普