對于飽受類風濕關節炎之害的老年人,對這個病絕對是深有感觸。類風濕關節炎常65歲以上起病,性別差異小,多呈急性發病,發展較快。類風濕早期發病時會導致關節疼痛,但是很多其它骨關節病也會造成關節疼痛,很容易被人們混淆。

類風濕關節炎在中醫歸屬為“痹證”的范疇,**多由于先天因素或后天失調,導致風、寒、濕、熱等外邪侵襲人體,**閉阻經絡,氣血運行不暢,肌肉、筋骨、關節發生酸痛、麻木、重著、屈伸不利,甚至關節腫大及灼熱,這些就是中醫“痹證”的表現。

類風濕關節痛易于混淆,我們要如何區分類風濕關節疼痛?記住以下特點:

1、類風濕患者發病前幾周到幾個月會出現手足麻木刺痛的癥狀,早期手足刺痛通常伴有疲倦無力、體重減輕、胃納不佳、低熱等癥狀,患者要留意是否是類風濕病發。

2、類風濕多以手足小關節起病,常侵及掌指關節、趾間關節、腕關節、肩關節、趾間關節、踝關節及膝關節。部分患者會出現頸椎、顳顎關節、胸鎖和肩鎖關節受累。

3、類風濕關節炎引起的關節疼痛具有對稱性和持續性的特點,疼痛的關節呈左右對稱性,且疼痛持續加重,部分患者疼痛加劇難以忍受。

4、關節疼痛前會出現晨僵現象,早起后關節有僵硬膠黏感,活動后減輕。類風濕關節炎造成的關節疼痛常伴有紅、腫、熱、活動障礙。病情中晚期關節畸形,難以感覺到疼痛。

5、類風濕性關節炎造成的關節疼痛在陰雨天氣或者是受涼受凍后,疼痛會加劇,按壓痛感明顯。

當我們確診類風濕關節炎后,在遵守醫囑的情況下,我們也可以做按摩或艾灸來緩解疼痛。

1、充分按揉拿捏病變的關節

2、盡量屈伸病變關節各5-10次

3、捻捏手指各關節3-5分鐘

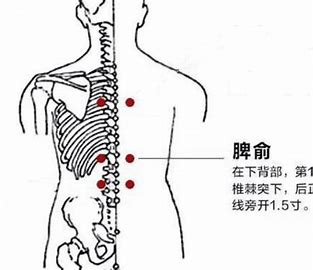

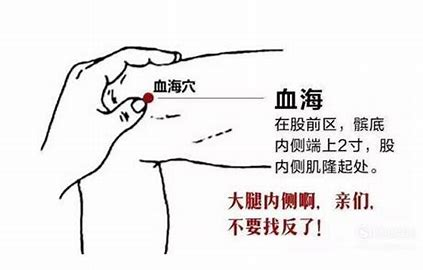

4、艾灸治療中,可選擇腎俞穴、脾俞穴、關元穴、等具有補益肝腎、健脾益腎、益氣養血作用的“治本”穴位;選擇血海穴、曲池穴、合谷穴、太溪穴等具有疏風散寒、化痰祛濕、活血通絡作用的“治標”穴位。

另外治療類風濕,還有這些我們在家就能夠做的小偏方:

1、生姜加蔥敷。取鮮生姜、鮮蔥白,按1:3比例配用,混合搗爛如泥,乘熱敷于患處,每48小時更換1次。

2、常飲蜂王漿。每天服用5~10m 蜂王漿,連服2~3個月,可使關節疼痛明顯減輕,關節活動得到改善。

3、常飲鮮牛奶。每天服用鮮牛奶500ml有助于類風濕關節炎的治療。因為類風濕病在整個病程中,均缺鈣,鮮牛奶不但營養價值高,而且富含鈣離子。

4、生姜外敷。鮮生姜切片炒熱敷于膝上,兩個晚上后再將陳小麥打碎,炒熱包之。

(圖片素材來自網絡)

撰稿:吳遠 審稿:李印瀧

來源: 中國針灸學會科普號

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國針灸學會科普號

中國針灸學會科普號