出品:科普中國

作者:山顯任 蓋志琨(中國科學院古脊椎動物與古人類研究所)

監制:中國科普博覽

近日,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所又有了新發現!

蓋志琨研究員團隊在新疆塔里木盆地首次發現了真盔甲魚類——戎氏江夏魚(Jiangxialepis rongi),這是“江夏魚三兄弟”中的“老三”。

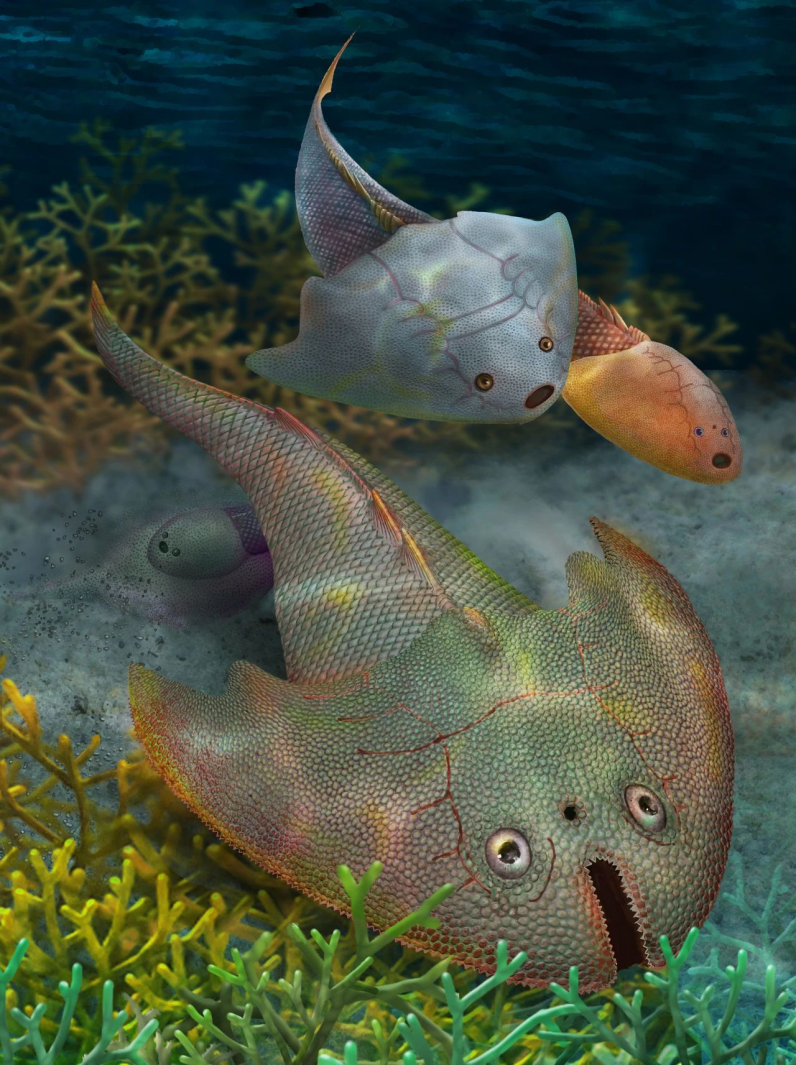

戎氏江夏魚生態復原圖

(圖片來源:楊定華繪)

在此之前,江夏魚已經有了兩個“兄弟”。

2021年,中國地質大學(武漢)在武漢志留紀地層中首次發現了江夏魚化石,并把它命名為后棘江夏魚;2023年5月,蓋志琨研究員帶領團隊,在江西九江武寧地區志留系下紅層清水組中又發現了一個江夏魚新種,并把它命名為九江江夏魚。“兩兄弟”的發現地相距不到200公里。

而此次,研究團隊又在4000公里之外的塔里木盆地發現了江夏魚的“老三”——戎氏江夏魚!

那么江夏魚到底是種什么魚,科研人員又為什么要花費這么大的力氣去尋找這“三兄弟”呢?

江夏魚“三兄弟”的故事

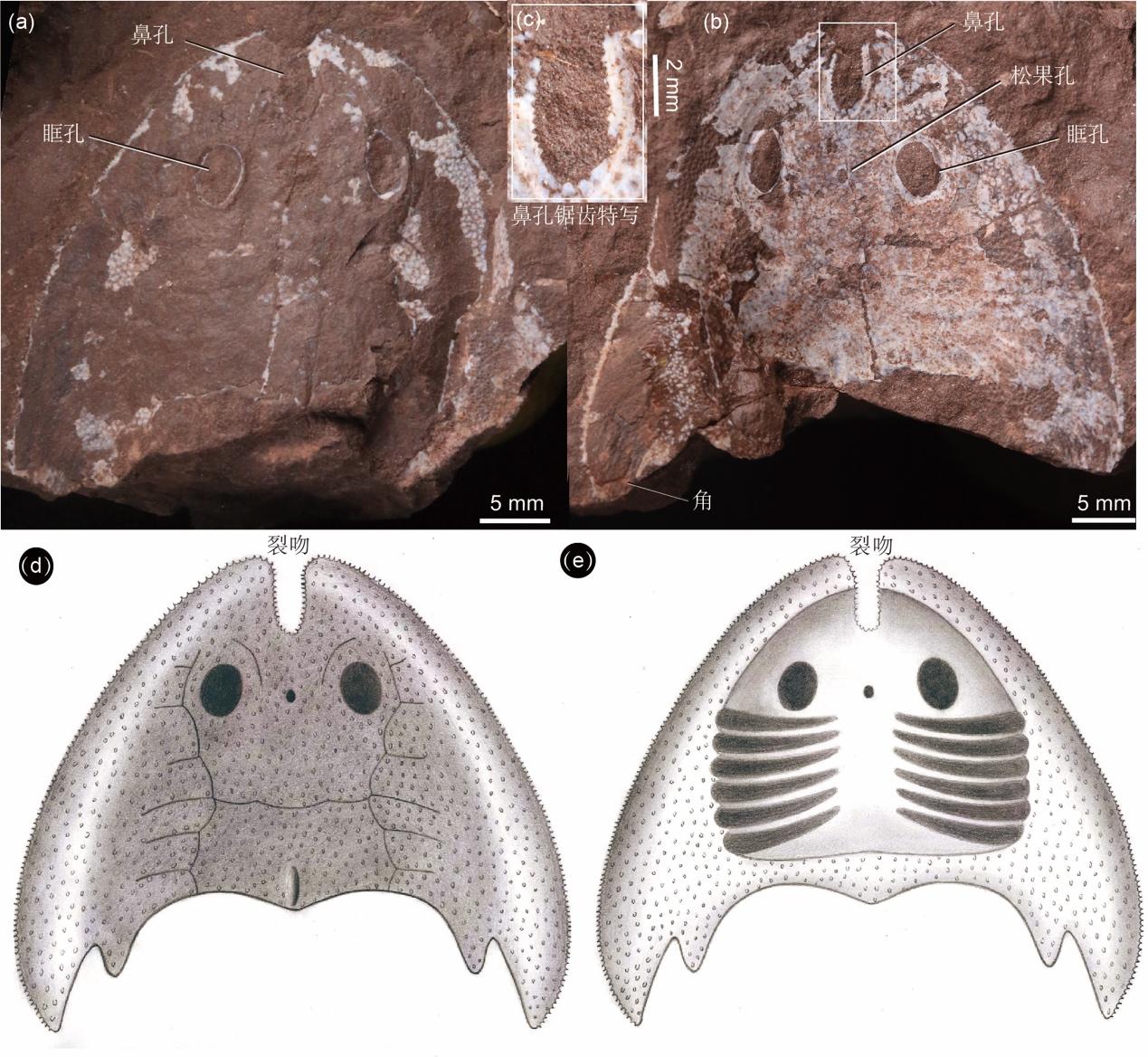

江夏魚的屬名“江夏”來源于該屬第一個種的發現地——武漢江夏區,它屬于盔甲魚類,腦袋上頂著一個尖頭朝前的三角形頭甲,個頭不大,最長不超過5厘米。頭甲兩側長有兩對棘狀的角,后緣中部向后凸出,形成一個叫作中背棘的結構。

江夏魚的頭甲最前方長著縱長橢圓形的中背孔,也是它的鼻孔,鼻孔后面緊跟著一對大大的眼睛。眼睛中間還有一個小圓孔,叫作松果孔,主要用于感光,號稱脊椎動物的“第三只眼”。和其他盔甲魚一樣,江夏魚的嘴巴位于身體的腹側,所以在它們的頭甲上通常看不到嘴巴。

戎氏江夏魚化石照片及頭甲復原圖

(圖片來源:上圖由蓋志琨拍攝,下圖由桂芳繪制)

江夏魚“三兄弟”有一個共同特征,就是中背孔前端不閉合,使得頭甲吻部看起來好像裂開了一樣,即“裂吻”。

中背孔是盔甲魚類頭甲背側最前面的一個大孔,是盔甲魚類的一個主要的鑒定特征和分類依據。

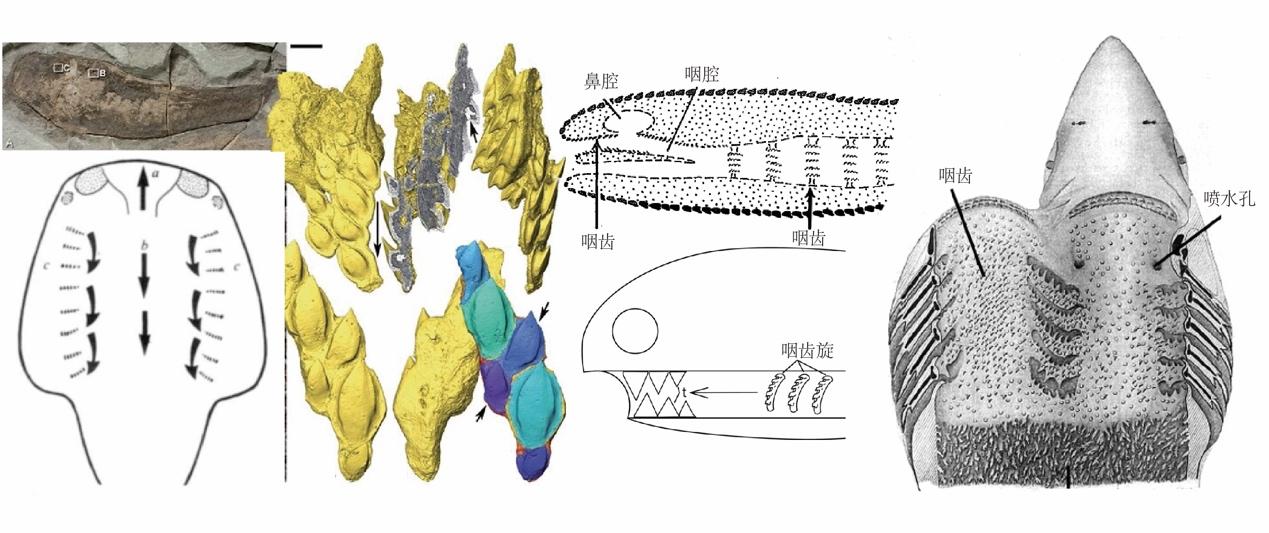

對盔甲魚腦顱的三維重建顯示,中背孔與口鼻腔和咽腔相通,指示了它也是一個具有呼吸功能的進水孔或出水孔,因此可以看作鼻孔或鼻垂體孔。在絕大多數盔甲魚類當中,中背孔的前端都是封閉的,只有在真盔甲魚目中的裂吻魚屬和江夏魚屬當中,中背孔前端不閉合,使得中背孔的內緣與頭甲的側緣直接相連。

雖然“裂吻”聽起來像是不那么健康的樣子,但對盔甲魚類來說,有“裂吻”或許是件好事。

絕大多數盔甲魚類的中背孔向頭甲背側開口,只能吸入來自頭甲上方的水流,而“裂吻”使得盔甲魚類的中背孔增加了一個向前和向下的開口,在游泳的過程中,中背孔能夠同時接受來自頭甲上方、前方和下方三個方向的水流。因此,“裂吻”或許能夠大大提高盔甲魚呼吸時的進水效率。

而此次發現的新種戎氏江夏魚,與后棘江夏魚和九江江夏魚顯著不同的是,其頭甲邊緣及其中背孔內緣密布尖銳的鋸齒狀小刺。研究發現,這些結構類似于早期有頜類的咽齒旋以及一些花鱗魚咽部的指向前方的齒狀結構,其基本作用是水流流過的時候,能夠過濾阻擋體外寄生蟲。

早期無頜類花鱗魚和早期有頜類位于咽部的咽齒或咽齒旋

(圖片來源:參考文獻[4,5,6,7])

因此,戎氏江夏魚的新發現進一步證實,盔甲魚類的中背孔在功能上類似于花鱗魚的口咽管或軟骨魚類的噴水孔,用于吸入水流,進行呼吸。

另外,戎氏江夏魚在頭甲大小和頭甲紋飾上也與后棘江夏魚和九江江夏魚顯著不同,所以才被認為是“老三”。

江夏魚,它的化石就是“尺”

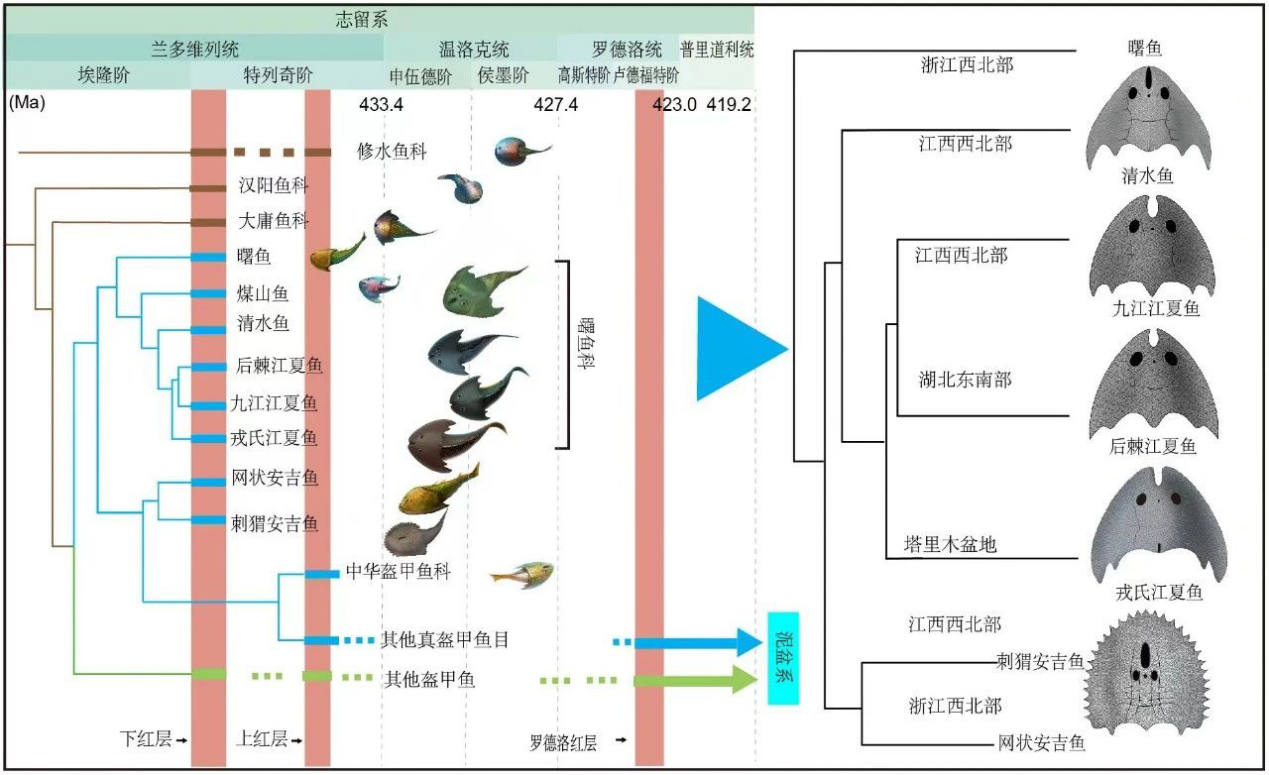

相較于其他盔甲魚類,江夏魚的分布較為廣泛、化石材料更加豐富,而且所有江夏魚的生活時代都僅僅局限在4.4億年前的志留紀特列奇期早期。

廣泛的古地理分布和短暫的時代延限,奠定了江夏魚重要的生物地層學意義,使得它成為生物地層對比中的一個標志性物種。

例如,長期以來,湖北武漢地區的志留紀地層認為并不存在志留紀紅層,只有不含紅層的墳頭組,因此后棘江夏魚在湖北武漢被首次發現的時候,最初被認為來自墳頭組,所處時代是志留紀蘭多維列世特里奇期中晚期(約4.37億年前),但當時已經屬于最古老的真盔甲魚了,而后研究人員又在江西九江的武寧縣清水組發現了九江江夏魚。

二者非常相似,這使得湖北武漢和江西武寧兩地的生物地層可以在種一級上進行精確對比,然而江西的志留紀的地層非常連續,上下成層保存完整,清水組確定無疑屬于志留紀下紅層,時代更古老一些,為志留紀蘭多維列世特里奇期早期(約4.38億年前)。

這就促使我們思考,湖北武漢后棘江夏魚是否真的來自沒有紅層的墳頭組?因此,研究人員又在武漢地區開展了大量的野外考察工作,終于在武漢的古姆山地區發現了志留紀紅層,并根據江夏魚化石,最終把它確定為志留紀下紅層清水組。

江夏魚在華南板塊具有豐富的化石記錄,為湖北和江西兩地志留紀淺海紅層的對比提供了關鍵化石證據,而此次在新疆塔里木盆地發現的戎氏江夏魚,更是將華南和塔里木兩地相隔4000公里的地層直接聯系到一起。

江夏魚三兄弟的系統位置與地理分布

(圖片來源:史愛娟、劉文煜繪)

親兄弟天各一方的“罪魁禍首”:板塊漂移

那么為什么江夏魚前兩個“兄弟”相距不遠,而“三弟”卻與它們相距4000公里呢?

這是因為大陸漂移。

盔甲魚類主要生活在靠近古陸邊緣的瀉湖、三角洲、濱海至淺海等環境中,主要營底棲濾食性生活。大多數盔甲魚類頭甲扁平,缺少成對的偶鰭,說明其游泳能力較弱,擴散、遷移的能力有限,遼闊的陸地和寬廣的海洋均成為其擴散、遷移的障礙,因此盔甲魚類具有強烈的土著性色彩,它們的分布能夠被用來劃分古生物地理區域。

從現有的化石記錄來看,在4.38億年前的志留紀早期,我國盔甲魚類化石總體上沿華夏古陸和滇黔古陸邊緣分布,比如后棘江夏魚和九江江夏魚分別出現在湖北武漢和江西九江地區,兩兄弟直線距離甚至不到200公里,這表明我國以長江流域為主的廣大地區在那時曾是一片廣闊的海洋——揚子海。

那么為什么戎氏江夏魚突然又出現在了4000公里之外的塔里木盆地呢?這使得研究團隊對華南和塔里木兩大板塊之間的關系有了進一步的思考。

塔里木板塊和華南板塊的古地理位置

(圖片來源:山顯任、劉文煜、史愛娟繪)

中國志留紀的古板塊格局大體上沿襲了奧陶紀的特征,華北、華南和塔里木三大板塊構成了古中國大陸的主體。然而,這三大板塊的古地理位置及其之間的關系,一直以來都存在爭議。

根據古地磁和古動物群的數據,華南板塊在古生代的大部分時期位于岡瓦納大陸的東緣,塔里木板塊則大約位于北緯15度以南,即赤道附近,而且位置偏東,華北板塊由于其晚中古生代地層的普遍缺失,其在志留紀時期的古地理位置更是難以確定。根據中古生代的古地磁資料,華南和塔里木被認為是兩個彼此分離且相隔甚遠的板塊。

因此,長期以來,國內外地質學家一直認為,塔里木板塊與華北板塊或中朝板塊關系密切,并被聯系在一起編制古地理圖。在加里東運動作用下,華北板塊與塔里木板塊相碰撞,完全拼接成為北方大陸。

然而,這一古地理格局很難解釋盔甲魚類這一具有強烈地域性色彩的類群在華南和塔里木兩大板塊上的分布。

盔甲魚類支序生物地理學研究表明,華南和塔里木板塊上均分布有5個不同的盔甲魚類支系,分別是修水魚科、漢陽魚科、大庸魚科、曙魚科和古木魚科,這說明兩個板塊的盔甲魚類并不是各自獨立演化,它們之間沒有形成生物地理隔離,而是至少發生了5次生物群擴散事件。

江夏魚原本是華南版塊所特有的盔甲魚類化石,它在塔里木地區首次被發現,充分說明早在4.38億年前的特列奇期早期,兩大板塊之間的生物交流事件就已經發生。

從上述兩地魚群的性質、組合特征來看,塔里木板塊與華南板塊魚群的種類基本上是一致的,因此,塔里木板塊與華南板塊在志留紀應歸屬于同一個古動物地理區,即塔里木—華南魚類動物地理區系,兩大板塊在志留紀早期具有十分密切的古地理聯系,它們很可能共處同一溫暖、富含有機質的古海盆環境。

早在2009年,趙文金研究員等就根據魚群面貌和地層序列,提出志留紀早期我國華南板塊和塔里木板塊在古地理位置應該足夠接近,并處于同一片淺海環境,甚至可能聯合組成了塔里木—華南聯合板塊。戎氏江夏魚在新疆塔里木盆地的首次發現,進一步支持了塔里木—華南聯合板塊的存在。

關于塔里木板塊從聯合板塊脫離的時間,目前尚未形成統一的看法。目前,根據古生物化石材料、地層框架、巖相及古地磁等諸多方面的資料,塔里木板塊脫離華南板塊的時間應在羅德洛世或稍晚。

聯合板塊解體的主要原因可能是由于羌塘、昌都陸塊從南向北帶著巨大的能量沖擊,從而撞開了聯合板塊。聯合板塊解體之后,塔里木板塊開始按著順時針的方向緩慢地向西北方向漂移,大約在晚二疊世時才到達現在的位置。

正是由于板塊漂移,使得本來生活在同一片海域的江夏魚三兄弟如今相隔千里。

結語

江夏魚三兄弟的發現,表明了新疆志留紀早期盔甲魚類的多樣性,有助于我們認識其輻射演化、遷移擴散的過程和古地理分布格局,同時,這一發現也讓板塊漂移的真相逐漸清晰。

一葉知秋,而古生物學家見一化石便知一段歷史。怎么樣,古生物研究有趣嗎?

參考文獻:

[1]Liu, W. Y. et al. The first Eugaleaspiforme fish from the Silurian of the Tarim Basin reveals a close relationship between the Tarim and South China blocks at 438 mya

. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 628, 111774.

[2]Liu, Y. L., Huang, L. B., Zong, R. W. & Gong, Y. M. The oldest eugaleaspiform (Galeaspida) from the Silurian Fentou Formation (Telychian, Llandovery) of Wuhan, South China. . J Syst Palaeontol 19, 253–264 (2021).

[3]Shan, X., Zhao, W. & Gai, Z. A New Species of Jiangxialepis (Galeaspida) from the Lower Telychian (Silurian) of Jiangxi and its Biostratigraphic Significance. Acta Geologica Sinica - English Edition.

[4]Blais, S. A., MacKenzie, L. A. & Wilson, M. V. H. Tooth-like scales in Early Devonian eugnathostomes and the ‘outside-in’ hypothesis for the origins of teeth in vertebrates. J Vert Paleont 31, 1189-1199.

[5]Van der Brugghen, W. & Janvier, P. Denticles in thelodonts. Nature 364, 107 (1993).

[6]Donoghue, P. C. & Rucklin, M. The ins and outs of the evolutionary origin of teeth. Evolution & Development 18, 19-30.

[7]Huysseune, A., Cerny, R. & Witten, P. E. The conundrum of pharyngeal teeth origin: the role of germ layers, pouches, and gill slits. Biol Rev Camb Philos Soc. 97, 414-447.

(注:文中拉丁文部分應為斜體。)

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽