出品:科普中國

作者:小白(中國科學院植物研究所)

監制:中國科普博覽

審核:陳文俐(中國科學院植物研究所)

幾千年來,甜味一直是人類飲食文化中最美好也最珍貴的味道之一。無論是滿足口腹之欲,還是調和酸苦、用作藥物,它都是最引人入勝的一部分。

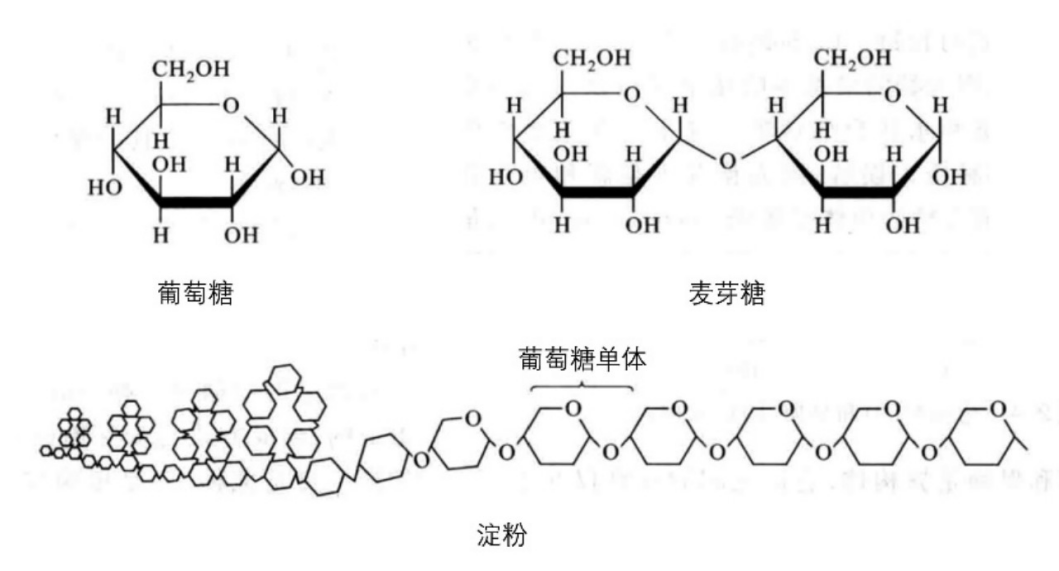

提到它,我們往往會想到糖類。自然界中的糖類其實并不少見,只是它們多數以淀粉等多糖的形式存在,并不能直接帶給我們甜味。而能使人愉悅的糖——通常是單糖和雙糖,在自然界中十分罕見。在人類歷史的早期,人們通常只能從野果和蜂蜜中一窺甜的美妙。

單糖(葡萄糖)、雙糖(麥芽糖)和多糖(淀粉)的結構

(圖片來源:參考文獻[1],有改編)

制糖植物:早期糖的來源

如今的糖已不再珍貴,甚至有過量的風險。當我們品嘗美味的糖果、享用甜美的點心或者調制一杯甘醇的飲料時,很少有人會想到這些甜蜜的享受背后隱藏著一個古老而精密的過程。

這個過程的關鍵角色是被百煉成甜的制糖植物。它們在人類食品歷史中扮演著至關重要的角色。

從古老的麥芽,到亞洲的甘蔗、歐洲的甜菜,再到美洲的玉米,制糖植物的多樣性令人嘆為觀止。它們的栽培和加工方式各異,但都共同貢獻著這個世界上最受歡迎的食品之一——糖。

這些植物不僅提供了甘甜的味道,還在經濟、文化和社會方面發揮了深遠的影響。

生活中的糖

(圖片來源:Pexels,Pavel Danilyuk攝)

中國的飴糖(麥芽糖)被認為是世界上最早的糖。《詩經·大雅》中記載有“周原膴膴(wǔ),堇(jǐn)荼如飴”的詩句,稱贊周朝的土地肥美,種出的堇菜和苦苣像飴一樣甜。

這里的“飴”,指的就是飴糖。人們將淀粉類食材和麥芽混合浸泡,利用小麥發芽時的淀粉酶,將淀粉部分水解為麥芽糖和葡萄糖,再熬煮濃縮成粘稠狀,成為“飴”。直到今天,飴糖仍然是很多人喜愛的食品。

飴糖

(圖片來源: Flickr, Robin攝)

甘蔗制糖的興起

甘蔗(Saccharum officinarum)被認為是糖的最早來源之一。它極高的產量和蔗糖含量是其被選中為制糖植物的原因,這也得益于它精妙的光合作用系統。

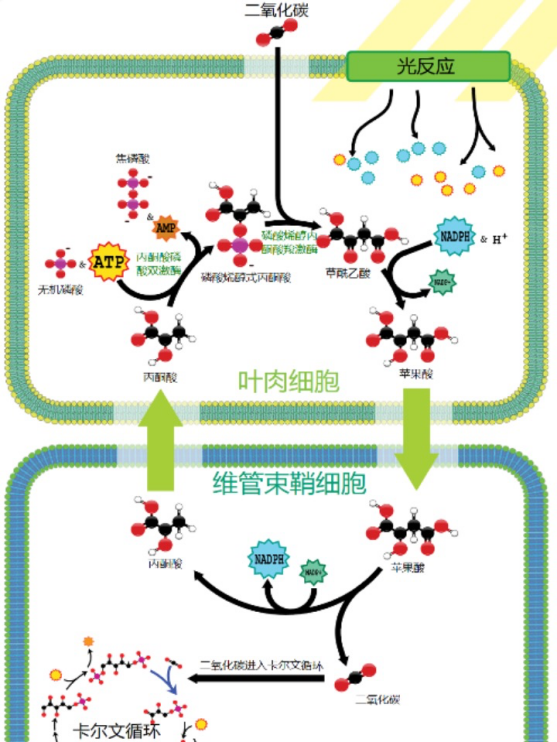

植物的主要光合作用類型可以分為碳三(C3)、碳四(C4)和景天酸代謝三種,約95%的植物都是C3植物,后兩種則是植物在C3途徑的基礎上,為適應熱帶地區的氣候特征演化而來。

C4植物可以使用更少的水,更高效地固定空氣中的CO2,盡管這需要消耗額外的能量,但熱帶地區強烈的光照足以彌補這一點,光合作用產物相較于C3植物大大提高。常見的C4植物有甘蔗、玉米和高粱等。

甘蔗

(圖片來源:參考文獻[2])

C4植物光合作用

(圖片來源:維基)

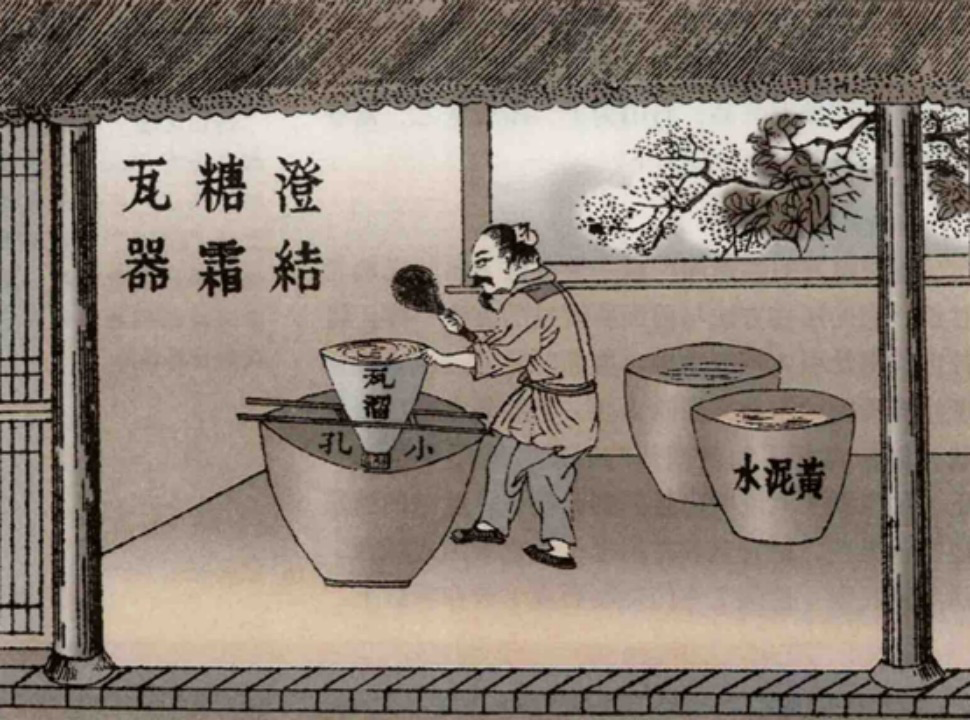

使用甘蔗制糖的歷史可以追溯到公元前四世紀,當時甘蔗種植已在印度次大陸蓬勃發展。印度的古代文獻中就提到了甘蔗汁提取蔗糖的制作方法。不久之后,甘蔗制糖法傳播到中國、波斯和地中海地區,并在各地獨自發展,糖成為一種寶貴的資源。

《天工開物》中記載的黃泥水淋糖澄清法

(圖片來源:參考文獻[3])

在此后的很長一段時間,糖是權貴和富商之間的奢侈品。它的制作過程相當繁瑣,需要從甘蔗中提取汁液,然后經過多次煮沸、結晶和干燥。因此,糖在這個時期的價格極高,只有少數人能夠享用。

歐洲探險家的遠航,使甘蔗的種植在新大陸開始傳播。在美洲,特別是加勒比海地區,糖的生產成為奴隸貿易的一個關鍵因素。奴隸被強迫在殖民地的種植園從事艱苦的甘蔗種植和制糖工作,為歐洲輸送大量的糖。

這一時期,在從歐洲出發,經非洲到美洲,最后返回歐洲的航路被稱為“三角貿易”,其中歐洲制成品、奴隸和糖構成了三個重要的交易要素。

黑奴與甘蔗種植

(圖片來源:維基,Henri Georgi攝)

三角貿易

(圖片來源:作者自繪)

到了18世紀,隨著工業革命的興起,糖的生產變得更加現代化和高效。機械壓榨甘蔗汁和化學制糖技術的發展,降低了糖的生產成本,使制糖行業逐漸興起,各種糖果和甜點開始在普通百姓中流行起來。

蔗糖供應“卡脖子”與甜菜制糖

甘蔗雖好,卻是一種對氣候要求很高的植物。在全球商品正常流通的時候,它優異的產量和相對簡便的生產方法促使它成為了全球制糖業的首選。但在某些特殊時期,蔗糖的主要生產地與主要消費地之間漫長的距離就成了難以逾越的鴻溝。

十九世紀初,英國與法國之間的關系變得緊張,海外殖民地生產的蔗糖無法運抵。隨著蔗糖運輸困難,整個歐洲大陸都陷入了“糖荒”。歐洲不得不開發新的植物來生產糖這一重要的戰略物資。

于是,甜菜制糖應運而起。

甜菜(Beta vulgaris)是一種原產于歐洲的兩年生莧科(Amaranthaceae)甜菜屬(Beta)植物,最早在東地中海地區栽培。與適應熱帶生長的甘蔗不同,甜菜是C3植物,更適宜在較為寒冷的歐洲本土種植。

在第一年的營養生長階段末期,甜菜長出儲存糖分的塊莖,它的含糖量經過選育,在成熟時能接近甘蔗的水平,是優秀的制糖原料。它的制糖生產原理和方法與甘蔗制糖區別很小,所以在歐洲快速發展。

因此,甜菜制糖成功得以保留和發展,至今仍然是溫帶地區最主要的蔗糖來源。

甜菜

(圖片來源:維基,Evan-Amos攝)

玉米制糖的發展

然而,歐洲的甜菜制糖業再后來也遭受重創,蔗糖的商路也不再暢通,世界再次尋求新的糖類來源,這一次應運而起的植物,是玉米(Zea mays)。

玉米

(圖片來源:參考文獻[2])

19世紀末期,美國企業就已經開發出利用玉米淀粉經酸水解生產玉米糖漿的方法,并以其低廉的價格在市場中占有了一席之地,但此時的玉米糖漿由于工藝原因,甜度較低,雜質較多,風味也比較差。

當時蔗糖短缺使玉米加工的利潤飛漲,在金錢的刺激下,生產商不斷擴產投資,并改進技術,玉米加工業取得了長足的發展,并維持住了擴張的勢頭。

美國玉米糖漿廣告(1917)

(圖片來源:維基)

1967年,高果糖玉米糖漿(High Fructose Corn Syrup, HFCS)于美國成功實現了商業化生產,起初它的果糖含量只有15%,但在次年就成功提升至42%,其產品被稱為HFCS-42,它的甜度與蔗糖相當。

到了20世紀70年代,新技術的使用成功制造出了果糖含量高達90%的玉米糖漿,而目前使用最廣泛的HFCS-55,就是由這兩種產品摻和而來。如今,你可以在各類飲料中品嘗到它的美味。

其他制糖植物

除了甜菜和玉米,有些地區也會用其他植物來制糖,砂糖椰子(Arenga pinnata)就是東南亞傳統的制糖植物。它是棕櫚科(Arecaceae)桄榔屬(Arenga)的植物。使用它制糖的方法十分獨特,當地人將它未成熟的花序軸割開,褐色的糖漿就會從中流出,可以直接用于制作椰子糖。一些其他棕櫚科植物也可以用類似的方法制作椰子糖。

砂糖椰子

(圖片來源:參考文獻[4])

工人割開砂糖椰子的花序軸,獲取糖漿

(圖片來源:參考文獻[17])

此外,使用甜高粱(Sorghum bicolor 'Dochna')制糖也是二戰后各國逐漸興起的研究方向。但甜高粱糖漿中的雜質較難去除,且結晶比較困難,目前主要作為制作酒精等下游產物的原材料。

甜高粱

(圖片來源:維基)

甜蜜的負擔

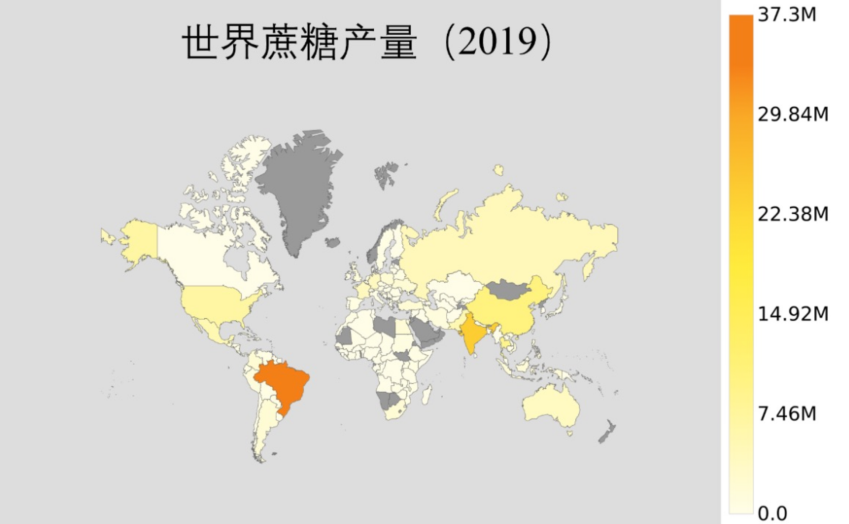

隨著糖的生產量節節攀升,很多國家和地區的人們逐漸陷入了糖類攝入過剩的煩惱。糖對我們的味蕾來說是一種天賜的甘美,但糖類的過量攝入,使健康問題,如肥胖、糖尿病和心血管疾病等隨之而來。

世界蔗糖產量(2019) 單位:噸

(圖片來源:AtlasBig.com)

為了尋求一種既能滿足味覺需求,又不會對健康造成負面影響的替代品,代糖成為了備受研究和廣泛應用的食品成分。

起初,代糖多由化學合成獲得,如糖精和安賽蜜。但這些代糖的風味往往不太自然,為了改善風味,植物中的天然代糖成為了代糖研究的重要方向,如木糖醇、赤蘚糖醇、甜菊糖苷和阿洛酮糖等。

結語

從達官貴人專享的奢侈品,到尋常百姓的心頭好;從治病救人的良藥,到健康風險的來源,糖與人的關系復雜而密切,制糖植物的命運也隨之變動。

無論是野果蜂蜜,還是飴糖蔗糖,或是玉米糖漿,人類認識、開發與利用植物的稟賦,又深刻影響著植物的傳播、生長和分布。

制糖植物與人類的故事貫穿了歷史與現在,譜寫在每一口甜蜜的味道背后,它必將繼續演繹下去。或許將來,人類又會從某種植物上獲取新的靈感,并將它百煉成甜,創造出新的傳奇。

參考文獻

【1】吳相鈺等.《陳閱增普通生物學》(第4版)[J].生命世界, 2014(6).

【2】《克勒氏藥用植物》, Hermann Adolph K?hler等著, 1887.

【3】《圖解天工開物》, (明)宋應星著, 姚建編, 2013.

【4】《菲律賓植物志》, Francisco Manuel Blanco, 1883.

【5】石桂春. 美國玉米加工業的歷史與現狀. 玉米科學 27, 83–84 (2001).

【6】 黃東杰, 張樹珍, 范海闊 & 蔡文偉. 甘蔗的蔗糖代謝. 植物生理學通訊 42, 755–758 (2006).

【7】 西敏司. 甜與權力:糖在近代歷史上的地位. (商務印書館, 2010).

【8】 張彩霞, 謝高地, 李士美, 蓋力強 & 祁悅. 中國能源作物甜高粱的空間適宜分布及乙醇生產潛力. 生態學報 17, 4765–4770 (2010).

【9】 季羨林. 季羨林學術著作選集——糖史. (新世界出版社, 2016).

【10】Zhang, J. et al. Allele-defined genome of the autopolyploid sugarcane Saccharum spontaneum L. Nat Genet 50, 1565–1573 (2018).

【11】 趙國壯 & 徐嵐. 中國糖業史研究的新開拓. 歷史研究 2019, 152–169 (2019).

【12】李慧芳. 上海糖品貿易格局變遷研究(1895-1937). (西南大學, 2022).

【13】Hebbar, K. B. et al. Coconut Sugar- a Potential Storehouse of Nutritive Metabolites, Novel Bio-products and Prospects. Sugar Tech 24, 841–856 (2022).

【14】 Zhang, Q. et al. Genomic insights into the recent chromosome reduction of autopolyploid sugarcane Saccharum spontaneum. Nat Genet 54, 885–896 (2022).

【15】 Chen S.-L., Li D.-Z. et al.,(2006) Poaceae. In: Wu, Z.-Y., Raven, P.-H. (Eds.) Flora of China, vol. 22. Science Press, Beijing & Missouri Botanical Garden Press, St. Louis, pp.

【16】詹姆斯·沃爾韋恩. 糖的故事. (中信出版社, 2020)

【17】N. J. Suganob et al., "Coconut Inflorescence Sap Collection for Future Food and Bioresource Technological Advancements," 2022 IEEE 14th International Conference on Humanoid, Nanotechnology, Information Technology, Communication and Control, Environment, and Management (HNICEM), Boracay Island, Philippines, 2022, pp. 1-6, doi: 10.1109/HNICEM57413.2022.10109443.

(注:文中拉丁文部分應為斜體。)

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽