古人說:“書到用時方恨少。”假期也一樣——事先盤算起來,總覺得時間挺長;好不容易放松下來,冷不丁看一眼日歷,才發現這個假期快要結束了,甚至今年剩下的假期,都屈指可數。

圖源:

https://www.flickr.com/photos/vanf/7135825811/

而在假期之后,有些人奇怪地發現,自己好像比度假前更累了。這是怎么回事呢?

假期綜合征是什么?

有些醫生,將之稱為“假期綜合征“(Post-Vacation Blues)。這不是一個嚴格的術語,也不代表一種臨床意義上的疾病;只是為了方便描述,給類似現象取的名字。

許多研究顯示,度假對身體大有好處。好處表現在生理層面,比如,心臟更健康,心臟病發作的概率降低;也體現在心理層面,幸福感增加、工作效率提升等。不過,大約兩成的人,在假期之后,出現一些不健康的信號。

這些信號,大致分為兩類。一類與抑郁癥的表現相似,像是悶悶不樂、濃烈的懷舊感,食欲比以前差;另一類與焦慮相仿,晚上睡不著、總覺得心里煩,人坐在辦公桌前,注意力卻飄向別處。

為什么會出現這種現象?

老實說,學術界對此的了解十分有限,目前還沒有比較一致的看法。綜合國內外的專家意見,假期綜合征可能有兩個原因。

一是,假期沒有過好。

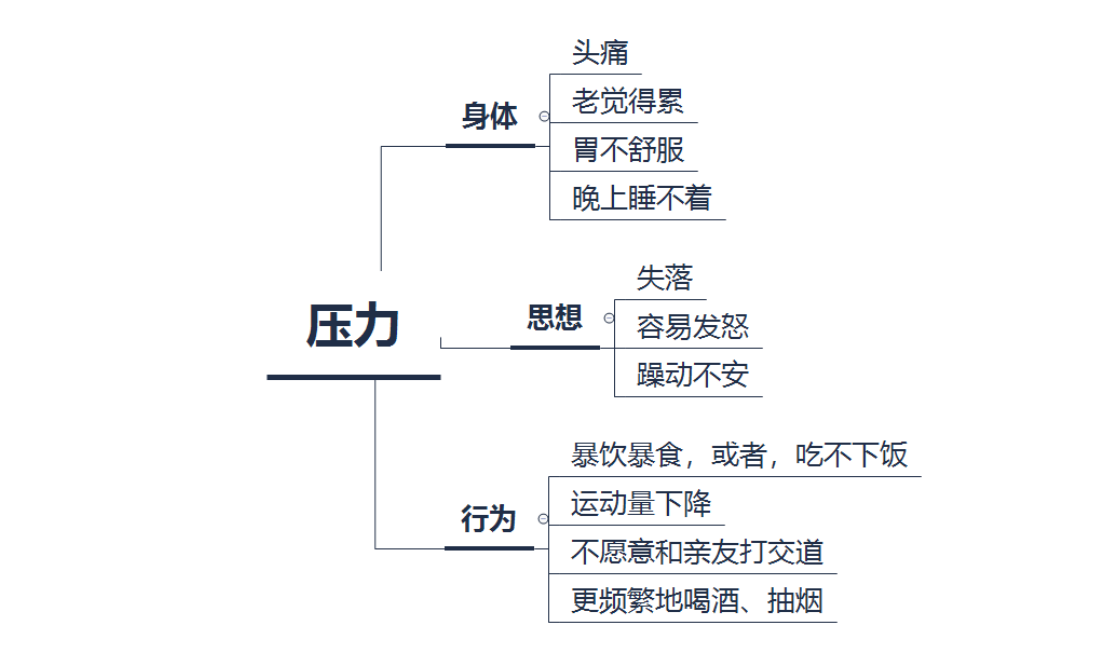

度假是一種事件,可能引起心理壓力。今年,國慶節和中秋節趕到一起,而我們又有每逢佳節走親戚的習俗。頻繁的社交活動,也可以成為壓力之源。在壓力的作用下,身體會分泌一些激素,調節血糖、血壓,以便更好地應對挑戰。如果激素分泌太多,就過猶不及,引起比較明顯的不適,進而導致暴飲暴食之類的行為。這種情況,也有人稱之為“節日壓力綜合征”。

壓力對人體的影響,圖源:作者自制

再者,很多人選擇在假期外出旅游。為了保持涼爽,高鐵、飛機都會使用空調;其內部的空氣,相對來說比較干燥。乘坐的時間太久,有可能引起輕微脫水。中國地大物博,從東到西橫跨五個時區。由沿海地區出發,到新疆等地旅游,時區的變化可能影響褪黑素分泌,進而導致作息紊亂。這些變化,當時未必察覺,卻會在節日之后引發問題。

二是,假期過得挺好,與日常形成鮮明對比。

有學者提出過一個循環理論:假期之前,我們的內心處于平常狀態,既不太開心、也不太沮喪;等到開始享受假期,遠離日常瑣事,興奮感、幸福感便逐漸提升,直至達到頂點;然而,假期總有個盡頭。等再次回到日常生活,不得不面對種種事務,難免會出現心理落差。

應該怎么辦?

假期綜合征雖然不是一種疾病,應對起來,卻可以遵照“對癥下藥”的原則。

如果假期期間就感受到了巨大的心理壓力,那么,必須學會正確對待它們,比如,適當改變度假的方式。有學者認為,人們喜歡假期,其實是在追求六種快樂,超然、放松、自主、掌控、意義感和歸屬感。換句話說,這些快樂在日常生活中存在不足,我們就會想辦法在度假時彌補。過大的壓力意味著目前的安排不合適,可以根據自己的情況,調整一下看看。

如果度假時旅行較多,最好給自己設置一個過渡期。在過渡期內,適當減少工作量,調整飲食和作息。坐車太久,腰椎、頸椎也許有不舒服的地方,最好去醫院看看。在醫生指導下,做一些必要的鍛煉。

如果假期過得比較愉快,只是難以面對日常,同樣可以設置一個過渡期。趁這段時間,常去公園轉轉,親近大自然、尋找“小確幸”。也可以帶著假期的感悟進入日常生活,比如,度假時吃了某種美食,不妨試著自己做一下。而最有用的方案,是書寫、分享假期的積極經歷。如今的社交媒體特別多,在不過分透露隱私的情況下,將自己的感受分享給別人,可以讓這段快樂更強烈、更持久。

書寫假期的積極經歷,圖源:作者自制

總之,假期綜合征不是疾病,而是一種有點特別的狀態。只要妥善應對,很快就會恢復。千萬不要因為這個對假期心生畏懼——休息,尤其是規律的休息,對身心大有益處。

作者:趙言昌 自由科普作者

責編:咕嚕

來源: 趙言昌

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普吉林

科普吉林