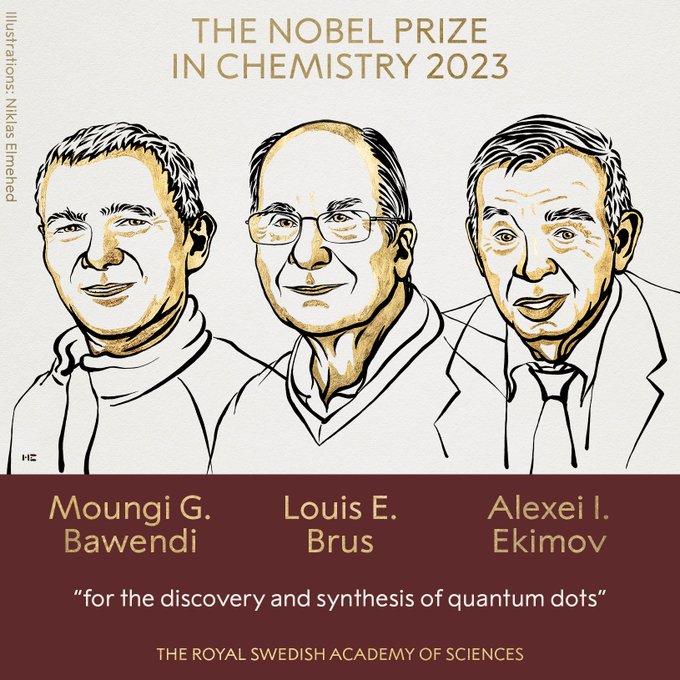

北京時間10月4日下午5點45分許,瑞典皇家科學院決定將2023年諾貝爾化學獎授予美國科學家蒙吉·巴文迪(Moungi G. Bawendi,美國麻省理工學院)、路易斯·布魯斯(Louis E. Brus,美國哥倫比亞大學)和俄羅斯科學家阿列克謝·埃基莫夫(Alexei I. Ekimov,美國納米晶體科技公司),以表彰他們對量子點的發現和研究。

2023年的諾貝爾獎單項獎金為1100萬瑞典克朗(約合人民幣722.58萬元),相比去年增加了100萬瑞典克朗。

01 獲獎人物簡介

Moungi G. Bawendi,1961年出生于法國巴黎。1988年畢業于美國伊利諾伊州芝加哥大學,獲博士學位。美國馬薩諸塞州劍橋市麻省理工學院(MIT)教授。

Louis E. Brus,1943 年出生于美國俄亥俄州克利夫蘭。1969 年獲美國紐約哥倫比亞大學(Columbia University)博士學位。美國紐約哥倫比亞大學教授。

Alexei I. Ekimov,1945 年出生于蘇聯。1974 年畢業于俄羅斯圣彼得堡約菲物理技術研究所,獲博士學位。1999年起移居美國,就職于私人商業公司,曾任美國紐約納米晶體技術公司(Nanocrystals Technology Inc)首席科學家。

02 什么是量子點?

提到量子點,映入腦海的無疑如下圖。黑暗中,在紫外燈的照射下,一排試管中的溶液,發出從藍到紅、攝人心魄的純粹光芒。那么,什么是量子點呢?為什么量子點能發出如此絢麗的色彩?

▲量子點的熒光照片(圖片來源/電視常識大講堂:什么是量子點?)

無論是一塊石頭還是小到一顆砂礫,都是由原子或分子組成的。一顆砂礫與一塊石頭相比,體積上相差甚遠,而各項物理化學性質都是近乎相同的。但是,當材料的大小進入納米尺度時,事情開始發生變化。“量子點有許多迷人而不尋常的特性。重要的是,它們根據不同的大小會具有不同的顏色。”諾貝爾化學委員會主席Johan ?qvist說。

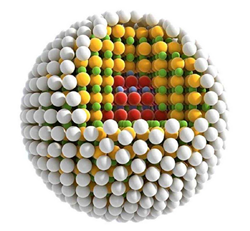

我們所說的量子點,又稱半導體納米晶,是由數百或數千原子組成、尺寸一般小于20納米的半導體晶體顆粒。半導體材料是信息社會的基石,一般是由具有重復單元結構的晶體組成,其半導體性質是由重復單元的類型所決定。由于量子點的尺寸進入納米尺度,半導體納米晶體內部重復單元的數目有限,導致材料的電子結構發生很大的變化。

Brus和Ekimov等人將這一尺寸相關的現象描述為量子限域效應(quantum confinement effect):量子點的電子結構由本體材料(宏觀晶體)的連續能帶變為分立的能級,帶隙隨著晶體尺寸的變小逐漸增大。同時,由于量子點的尺寸通常小于激子(電子-空穴對)玻爾半徑,光激發產生的激子被牢牢束縛在每顆量子點中,從而實現高效率的輻射復合。以目前研究最廣泛的硒化鎘(CdSe)量子點為例,其本體硒化鎘為黑色粉末,通常并沒有熒光效應;而溶液合成的硒化鎘量子點,可以通過尺寸改變,實現由藍光到紅光的多種顏色發光。

▲球形量子點結構圖(圖片來源:第十八屆高交會睿泰涂布攜量子點技術高峰論壇)

03 膠體中的量子點是怎么做出來的?

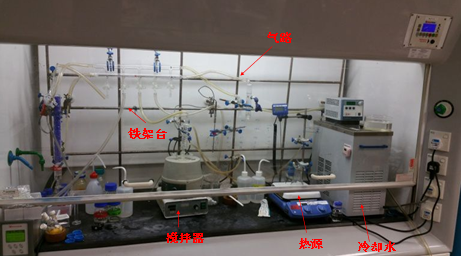

膠體量子點通常采用高溫熱分解有機金屬前軀體的方法合成。簡單來講就是將陰離子前驅體快速注入到含有陽離子前驅體的高溫反應溶液中,因此也被稱為高溫熱注入法。這個合成方法的反應機理就是反應前驅體濃度瞬間過飽和、超過成核的臨界點,然后迅速獲得單分散的晶核,將量子點的成核過程和生長過程分開,實現了量子點的快速成核和緩慢生長。

▲量子點合成裝置(圖片來源:今日新材料)

高溫熱注入法合成核殼結構量子點可以通過圖2所示的裝置制備,采用兩步法來實現。

第一步合成裸核量子點,隨后在室溫下經過有機溶劑反復萃取、再通過高速離心去掉反應溶劑和副產物來純化量子點,純化時還可以通過選擇不同的離心速度來去掉大尺寸和小尺寸的裸核量子點,最后留下中間尺寸、粒徑較均一的裸核量子點;

第二步,將裸核量子點重新分散在反應溶液中,包覆表面殼層。有機熒光染料的熒光壽命一般僅為幾納秒。而具有直接帶隙的量子點的熒光壽命可持續數十納秒,具有準直接帶隙的量子點如硅量子點的熒光壽命則可持續超過100微秒。

這樣在光激發情況下,大多數的自發熒光已經衰變,而量子點的熒光仍然存在,此時即可得到無背景干擾的熒光信號。

04 量子點的應用

由于量子點豐富的物理化學性質,吸引了很多學者投身其中。經過基礎研究的不懈探索,形成了很多重要的前沿技術。

例如,量子點高效穩定的發光特性,使其成為一類經典的熒光標記材料,在生物檢測和醫學成像領域,被廣泛應用于科學研究和體外檢測中,推動了成像和檢測技術的發展。另一方面,量子點具有窄發射和發光色彩可調的特性,使其成為顯示領域的新一代發光材料體系。

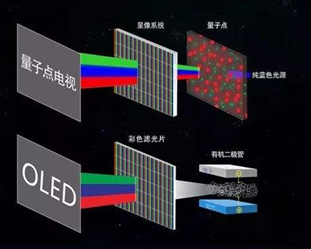

同時,量子點在太陽能電池、紅外探測成像、光催化、量子光源等領域的應用也獲得長足的發展。其中,最具代表性的一項應用是:將量子點優異的光致發光性能和另一項諾獎成果——GaN基藍光LED的珠聯璧合,實現量子點色彩增強液晶顯示技術。該技術中,量子點可以將LED背光源的色彩轉化為高色純度的紅、綠、藍三基色,實現了超越傳統液晶顯示與有機LED顯示的廣色域。

▲TCL量子點電視(圖片來源:www.jiaoanw.com)

▲量子點電視成像原理示意圖(圖片引自:www.modernart2008.cn)

除了目前已經商業化的量子點液晶顯示以外,量子點在未來顯示、光源技術和新能源等領域都有巨大的應用潛力,例如:(

1)未來顯示:

隨著電子設備微型化、智能化和柔性化的發展,智能穿戴式設備正在蓬勃發展。虛擬現實應用要求近眼顯示設備具有高色域、高刷新率和超高分辨率等特性,量子點電致發光(QLED)技術有望同時具備上述特性。

隨著量子點和其他相關半導體材料的快速發展,滿足商用性能標準的QLED器件有望在未來3~5年內實現,并在未來顯示中獲得應用。

(2)光伏發電:

太陽能作為公認的清潔能源,將是下一代能源革命的主導技術。目前,科研界和產業界正全力提高光伏電池的光電轉換效率和使用可靠性。以PbS為代表的量子點材料由于其在紅外波段的帶隙可調性,在下一代溶液工藝太陽能電池方面具有巨大潛力。將量子點材料與其他半導體光敏材料相結合,是實現高性能光伏技術的重要技術路線。

(3)高性能激光光源應用:

激光技術是現代光學發展的重要技術之一,在空間通信、測量、陀螺儀和軍事方面都有重要的應用。量子點的光譜連續可調性和高效率的發光性能,是其成為下一代新型激光器的材料的核心優勢。

同時,量子點較低的合成制備成本,也將積極促進激光器的微型化、民用化的發展。基于量子點的光泵浦激光器和電泵浦激光器均是領域的研究前沿。

(4)單光子光源應用:

在量子信息、量子通信技術快速發展的今天,單光子源是量子信息器件必不可少的部件之一。由于單顆粒量子點可以近似為理想的二能級系統,在單光子源領域有獨特的優勢。目前,發展最為成熟的單光子源器件就是通過外延生長等方式制備的自組裝量子點。而隨著量子點的溶液制備和加工技術的發展,未來有望以低成本的溶液合成量子點作為單光子源,制備多波段、高效率、低成本的量子點單光子源陣列,為實現量子計算和量子通信提供新技術。

05 量子點研究中的中國力量

與國際上80年代開始研究相比,國內在量子點領域的研究起步稍晚。近年來,通過不懈的努力,中國科學人在量子點合成、量子點發光二極管(QLED)、量子點病毒標記、鈣鈦礦量子點顯示應用等研究方向取得了原創的引領性成果。

清華大學的李亞棟院士、中國科學院化學所的李永舫院士、中國科學院理化所的吳驪珠院士、蘇州大學的高明遠教授、南開大學的龐代文教授等是最早在國內開展量子點研究的一批學者。彭笑剛教授在2009年回國后加入浙江大學,致力于量子點激發態化學調控研究和產業化開發,并激勵了周圍一批年輕學者投身量子點領域的研究。

2014年,彭笑剛教授與金一政教授合作,在Nature上報道了接近理論效率的紅光QLED電致發光器件,入選了當年的中國科學十大進展。此后,中國學者在QLED持續努力,持續提升器件性能。例如,金一政課題組和華南理工黃飛課題組2022年發表合作工作,將藍、光器件的性能推進至接近產業化水平。

此外,北京理工大學的鐘海政教授和南京理工大學的曾海波教授成為國際上最早開展鈣鈦礦量子點的一批研究者,他們分別鈣鈦礦量子點的光致發光和電致發光應用做出了具有代表性的研究工作。在2021年浙江大學舉辦的第二屆量子點化學、物理與應用研討會,有100多位老師、500多名學生參會。中國在量子點方面的研究涵蓋了大部分研究方向,在部分研究上形成了并行和領先于世界水平的態勢。

同時,在科技部的支持下,TCL、京東方、華為等企業對量子點顯示技術進行了重點布局,以杭州納晶、致晶科技為代表的科技創新企業不斷成長。

整理/記者 張宏偉

內容來源:北京日報、環球科學、“賽先生”微信公眾號、今日新材料、學術經緯

來源: 北京科技報

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

北京科技報

北京科技報