李安琪 | 撰寫

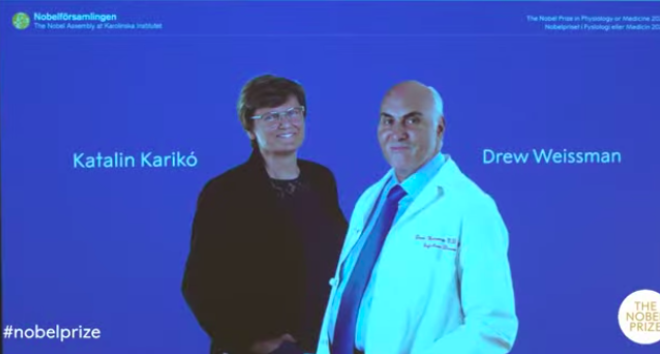

北京時間10月2日17時45分,2023年諾貝爾生理或醫學獎揭曉。

獲獎者介紹:

卡塔林·卡里科(Katalin Kariko)、德魯·魏斯曼(Drew Weissman)

獲獎理由:

表彰他們發現關鍵疫苗學觀念和方法,成功開發對抗新冠肺炎的mRNA疫苗。

01 獲獎理由簡介

兩位諾獎得主的突破性發現與創新技術是新冠疫苗能被快速開發的關鍵,卡塔林·卡里科及德魯·魏斯曼發明了降低mRNA免疫原性的方法。他們的發現在全球各地挽救了數以百萬人的生命。

他們開發的新平臺使用經過核苷修飾,可逃脫免疫系統的mRNA,克服了合成mRNA會被先天性免疫系統辨識而引發嚴重發炎反應的問題,并借由脂質納米顆粒的包裹保護,將mRNA有效送入人體細胞,由其自行產生病毒的棘蛋白,進而誘發B細胞產生中和抗體、訓練T細胞攻擊受感染的細胞等一系列適應性免疫反應。這些技術不僅徹底改變了疫苗學,更是蛋白質療法的典范轉移,正式宣告RNA療法的醫學新時代來臨。未來還可應用在其他病毒疫苗、個人化精準癌癥疫苗、人類免疫缺陷病毒、甚至過敏病等多重疾病的治療領域。如下分為介紹兩位諾獎得主:

02 卡塔琳·卡里科

卡塔琳·卡里科(Katalin Karikó)

1955年,匈牙利裔美國科學家卡塔琳·卡里科(Katalin Karikó)出生于匈牙利東部的一個小城鎮小新薩拉什。卡里科表示自己從小就對自然和科學感興趣源于身為屠夫的父親,父親屠殺牲畜,她可以觀察動物內臟。

1972年,卡里科進入塞格德大學上學,這所大學擁有400多年歷史,是匈牙利最著名的大學之一。

1985年,卡里科與丈夫以及2歲的女兒從匈牙利搬到美國,幾乎一貧如洗,在來美國之前他們在黑市上把自己的車子賣了,將全部的1200美元收入縫在女兒的泰迪熊娃娃中。然而,她的美國夢并非一帆風順,而是充滿了荊棘和坎坷。

1989年,她以助理研究員的身份從天普大學來到賓夕法尼亞大學醫學院埃利奧特·巴納森(Elliot Barnathan)實驗室,此后,巴納森離開了學術界,去了一家制藥公司,卡里科失去了依靠,就此徹底地失去了資金來源。1990年,卡里科第一次為mRNA項目申請科研經費被拒。1995年,由于她接連申請不到科研基金,賓夕法尼亞大學醫學院要將她掃地出門。與此同時,她還診斷出患有癌癥,就在這時他的丈夫還因為簽證的問題被困在匈牙利。最后她接受了賓夕法尼亞大學對她降職、降薪的要求,繼續在這邊留任。1997年,卡里科在賓夕法尼亞大學醫學院公共復印機前,遇到剛加入醫學院的新教員魏斯曼,魏斯曼成為卡里科重要的合作伙伴。2005年,他們發現通過修改RNA基因序列中的單個堿基(用假尿苷酸取代鳥苷酸),可以實現它不會產生炎癥,這項重要的研究也基本上奠定了卡里科在這個領域的地位,相關文章發表在Immunity雜志上。2020年4月,《紐約時報》長篇幅介紹了這位籍籍無名的女科學家,盡管該報發表時,mRNA新冠疫苗還正在開展臨床試驗,還只是一款有潛力的新冠疫苗,然而隨著mRNA新冠疫苗在臨床上的結果越來越好,越來越多的人關注到了mRNA技術以及它的最早發明人。

03 德魯·魏斯曼

圖片來自gulftoday.ae

1959年8月31日,德魯·魏斯曼(Drew Weissman)出生于美國馬薩諸塞州列克星敦(Lexington),父母為工程師和牙科保健員。魏斯曼兒時就顯現出較好科學天賦,最喜歡的事情就是拆解,從面包機到門把手的家內幾乎所有東西都“難逃厄運”。1981年,魏斯曼從布蘭迪斯大學(Brandeis University)畢業,獲得學士和碩士學位,專業為生物化學/酶學。此后,魏斯曼隨后進入波士頓大學醫學院繼續深造,最終于1987年獲得醫學學位和免疫學/微生物博士學位,并隨后在貝斯以色列女執事醫療中心完成住院醫師培訓。1989年,魏斯曼加入美國國立衛生研究院福奇(Anthony Fauci)實驗室從事博士后研究,重點是傳染性疾病。他主要對AIDS和流感這兩種傳染病感興趣。1997年,38歲的魏斯曼加入賓夕法尼亞大學,正式開啟自己獨立的職業生涯,結識了科研摯友卡里科。1997年,在復印機旁促成魏斯曼和卡里科的會面。他們開始攀談并互相介紹自己的研究內容。由此開啟了合作之路,也將卡里科從困境中解救出來,因為如果沒有科研經費以及沒有實驗室接納她,她很可能會被掃地出門。他們最重要的成果發表在Immunity雜志上,這對推動mRNA應用具有里程碑意義。 2006年,魏斯曼和卡里科開創自己的公司RNAX,目的在于開發mRNA應用,遺憾的是后續研發并不順利。2015年,魏斯曼還開發出脂質納米顆粒(lipid nanoparticle,LNP)運輸mRNA的策略,進一步提升mRNA實用性。 這時候,mRNA技術才真正變得強大起來,從降低免疫原性到遞送系統問題都基本上得到了解決。也就是這個時候,mRNA相關的生物公司先后成立,如Moderna、BioNTech等。 2020年初,新冠肺炎的爆發,mRNA疫苗大展身手,于是卡里科和魏斯曼,也從幕后走向了臺前,被世人熟知。

04 近幾年獲獎情況回顧

· 2022年

2022年諾貝爾生理或醫學獎獲得者 Svante P??bo獲獎者介紹:

德國馬普進化人類學研究所斯萬特·帕博(Svante P??bo)。

獲獎理由:

表彰他“在已滅絕的人類基因組和人類進化方面的發現”。

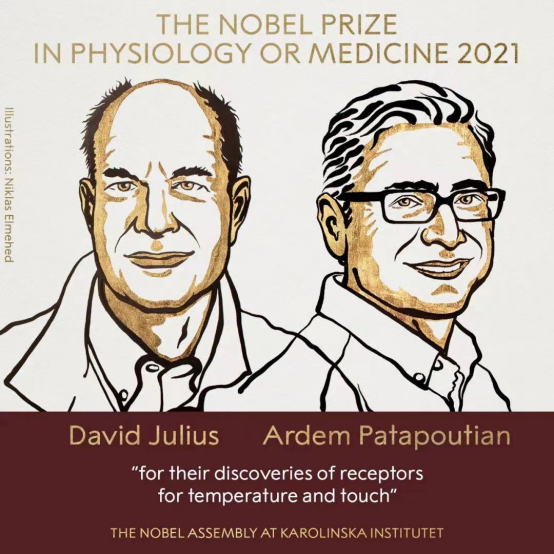

· 2021年

戴維·朱利葉斯 (David Julius)和阿代姆·帕塔博蒂安(Ardem Patapoutian)獲獎者介紹:

美國的戴維·朱利葉斯 (David Julius)和阿代姆·帕塔博蒂安(Ardem Patapoutian)。

獲獎理由:

表彰他們發現了溫度和觸覺感受器,在各自獨立的研究中發現了人體感知溫度、壓力及疼痛的分子機制,為與觸覺相關的生理疾病研究提供了重要依據。

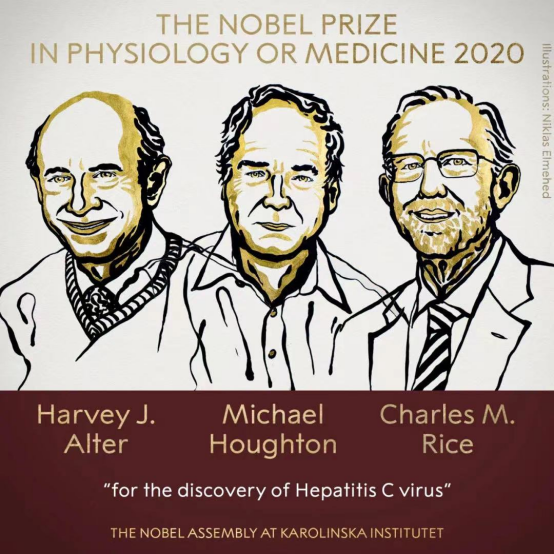

· 2020年

哈維·阿爾特 (Harvey J.Alter)、邁克爾·霍頓(Michael Houghton) 和查爾斯M.賴斯 (Charles M.Rice)

獲獎者介紹:

美國的哈維·阿爾特 (Harvey J.Alter)、英國的邁克爾·霍頓(Michael Houghton)和美國的查爾斯M.賴斯 (Charles M.Rice)。

獲獎理由:

他們發現了丙肝病毒,為對抗血源性肝炎做出了決定性的貢獻。

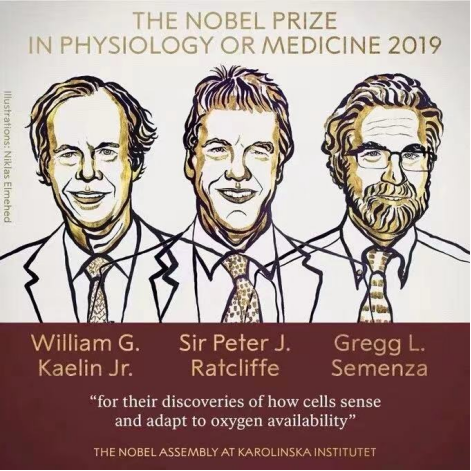

· 2019年

威廉·凱林(William G. Kaelin)、彼得·拉特克利夫(Peter J. Ratcliffe)以及格雷格·塞門扎(Gregg L. Semenza)

獲獎者介紹:

來自美國的威廉·凱林(William G. Kaelin)、英國的彼得·拉特克利夫(Peter J. Ratcliffe)以及美國的格雷格·塞門扎(Gregg L. Semenza)。

獲獎理由:

表彰他們在理解細胞感知和適應氧氣變化機制中的貢獻。

05 諾貝爾生理或醫學獎的設立

諾貝爾生理學或醫學獎(Nobel Prize in Physiology or Medicine)是根據諾貝爾1895年的遺囑而設立的五個諾貝爾獎之一,該獎旨在表彰在生理學或醫學領域作出重要發現或發明的人。

該獎項每年評選和頒發一次,截至2021年,共頒發112次,有224人獲得該獎;39次由一人獲得,34次由二人分享,39次由三人共享;其中有9年因故停發。

1901年諾貝爾生理學或醫學獎首次頒發;1935年,中國現代醫學先驅伍連德成為首位獲提名的華人;2015年,屠呦呦獲得諾貝爾生理學或醫學獎,成為第一位獲得該獎的中國本土科學家。

諾貝爾生理學或醫學獎的甄選委員會通常在每年10月上旬公布得主。

06 諾貝爾生理或醫學獎是如何選人的

諾貝爾委員會成員、卡羅林斯卡學院的生理學教授朱琳·齊拉特在受訪時,講述了諾貝爾生理學或醫學獎是如何決定和授予的。

卡羅林斯卡學院的生理學教授朱琳·齊拉特

1.如何獲得醫學獎提名?

諾貝爾委員會每年都會向廣泛的科學界發出提名的請求。委員會每年尋找的是1-3位提名人,他們需要在生理學或醫學上有所發現,但委員會不允許個人名義的自我提名。只有科學界的成員,醫學院院長,前諾貝爾獎獲得者,以及在更廣泛的科學事業中工作的其他收到此請求的人可以提名。

2.任何人都可以被提名諾貝爾生理學或醫學獎嗎?

簡單來說是的。但硬性條件是,你必須在科學文獻中發表你的研究,且被他人提名。你需要做出一個有價值的發現,才能被考慮獲得諾貝爾生理學或醫學獎,但不存在基于種族,年齡,個人性別,國籍或工作的機構的區別,委員會在每年斟酌提名時都會考慮上述每一項因素。

3.在選擇諾貝爾獎獲得者時,您在尋找什么標準?

阿爾弗雷德·諾貝爾在他的遺囑中非常明確地列出了諾貝爾生理學或醫學獎的標準。他特別指出——他正在尋找一個對人類有益的發現,所以我們的標準非常高。我們正在尋找的發現,它要么是打開了某個“大門”,能幫助我們以一種新的方式思考問題;要么這個發現改變了我們對問題的看法——這是范式的轉變。

這一發現的高度限制得很嚴格,它不可能是一項發明或改進,它必須具有高度的區別,且必須對人類有益。

在科學獎頒發機構中,這被解釋為——意味著以深刻方式擴展人類知識視野的基本發現,且總是“對人類有益”。這些基本發現往往在獲獎多年后以更直接的方式對人類有用,但在我們做出決定時,眼前能看見的的實際效益有時是模糊的。

參考資料

1.Behind the scenes of the Nobel Prize in Physiology or Medicine - NobelPrize.org2.NobelPrize.org3.Press release: The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2021

來源: 深究科學

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

深究科學

深究科學