近日,中國科學院南海海洋研究所張錦昌研究員及其國際合作團隊在地球最大單體火山——大塔穆火山成因機制研究方面再次獲得重大突破,揭示了地幔柱與洋中脊的相互作用是這座海底火山形成的新模型。2023年X月X日,該成果發表于國際頂尖學術期刊《自然·地球科學》(Nature Geoscience)上。

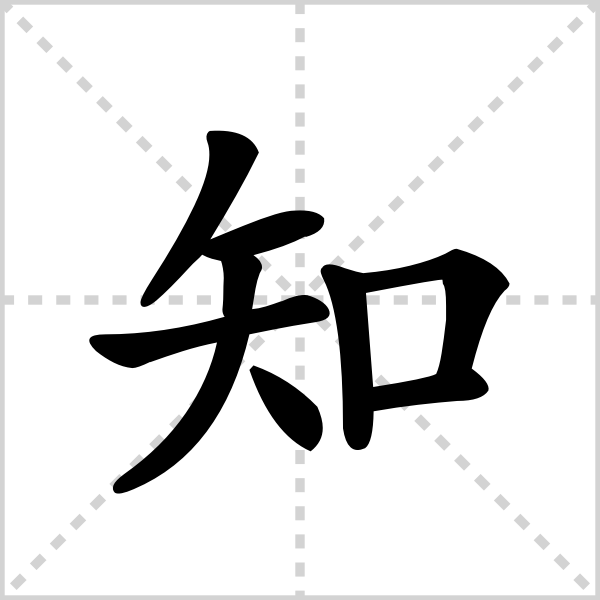

大塔穆火山(Tamu Massif)是西太平洋海底的一座死火山,位于日本以東約一千多公里的沙茨基海隆區內,占地面積相當于廣東和廣西兩個省的面積總和,占據了整個沙茨基海隆超60%的面積。沙茨基海隆(Shatsky Rise)是全球排名第三大的洋底高原,僅次于太平洋的翁通爪哇高原和印度洋的凱爾蓋朗高原,均屬于海洋里典型的大火成巖省,即超級火山噴發地區。

▲全球三大洋底高原分布(研究團隊供圖)

關于大塔穆火山和沙茨基海隆的形成機制,在科學界一直存在著爭議,主要觀點有兩種:(1)地幔柱模型,認為大規模巖漿活動是由源于地幔深部的高溫地幔柱上升到地表引起的;(2)板塊模型,認為大規模巖漿活動是由異常易熔的上地幔在海底擴張背景下減壓熔融形成的,類似洋中脊,無需明顯的溫度異常。

從上個世紀開始,前人便在沙茨基海隆上開展海洋科學考察,積累了豐富的地球物理探測和巖石采樣數據,學界也在不斷找尋支持地幔柱模型或板塊模型的科學證據,以解決關于其成因機制的爭論。

2013年9月大塔穆火山被宣布發現,張錦昌及其合作團隊通過分析地震探測和大洋鉆探數據,指出盾狀的大塔穆火山是地球上最大的單體火山,不但超過了夏威夷的冒納羅亞火山,還能與火星上的奧林帕斯火山媲美。且火山上的溢流玄武巖結構符合地幔柱噴發超級火山的模型。隨后他們團隊再次出海考察,對大塔穆火山展開了精細的地磁測量。2019年,經對地磁數據分析發現,大塔穆火山內部具有條帶狀磁異常特征,這和海底擴張形成的洋中脊的地磁特征相吻合,符合板塊模型。這兩項成果分別于2013和2019年發表在《自然·地球科學》期刊上。

▲大塔穆火山海底地形圖(研究團隊供圖)

但令人感到疑惑的是,地幔柱和板塊兩個成因模型都有上述重要的證據支持,二者之間難分勝負,也就是說,兩個模型都無法單獨地解決大塔穆火山的成因問題,因此急需建立替代模型去更好地解釋現有的觀測結果。

于是,張錦昌及其合作團隊采用熱力學-化學結合的數值模擬方法,建立了兩個大塔穆火山形成機制的測試模型:第一個是單獨海底擴張模型,第二個是地幔柱與洋中脊相互作用模型。模擬結果表明:單獨海底擴張所需的地幔潛在溫度,遠遠高于全球洋中脊系統的平均地幔潛在溫度,不合乎常理;而地幔柱與洋中脊相互作用模型估算的地幔潛在溫度適中,更為合理。另外,地幔柱與洋中脊相互作用模型估算的地幔熔融程度與前人基于地球化學元素的估算結果一致。因此得出結論:地幔柱與洋中脊相互作用是大塔穆火山形成的最合理模型。

▲洋底高原形成機制(研究團隊供圖)

張錦昌還補充道:“地幔柱與洋中脊相互作用的模型類似于‘1+1=2’的效果,但地幔柱是如何跟洋中脊‘加’起來的?這里面可能涉及地幔柱誘發洋中脊躍遷的動力學過程,目前還缺乏深入的研究。”

此次大塔穆火山的研究也給全球海洋超級火山的形成演化規律提供了啟示。越來越多的研究工作揭示了海洋里的超級火山廣泛發育在洋中脊之上或附近,例如上述的翁通爪哇高原和凱爾蓋朗高原等。這意味著,諸多的洋底高原與洋中脊之間存在著很強的聯系。那么,地幔柱與洋中脊相互作用是不是全球洋底高原形成的必要條件呢,還是說大塔穆火山只是個特例?這個全球普適性問題有待日后更多研究去解決。

此外,張錦昌研究員在早前接受萬象曰采訪時也曾就“海底火山有哪幾種類型?”“為什么海底火山不會被海水澆滅?”“研究海底火山對我們人類的重要性”“海底火山噴發究竟離我們有多遠?”等問題作出解答。以下為采訪原文。

海底火山和陸地火山哪個更危險?

海底的火山和陸地上的火山在位置上是不同的,海底火山是在海洋里面的火山。整個地球30%的面積是陸地,70%是海洋。按照這個比例,在海洋里面的火山,應該要比陸地的火山更多。

在地質概念里,陸地上的火山是位于陸殼,即大陸的地殼,而海洋里面的火山位于洋殼。大陸的地殼是比較厚的,相對堅固、穩定一些;海洋里面的地殼相對較薄,也更活躍一些,從這個角度上來看,海洋里面的火山更容易噴發。

在災害方面,陸地上城市很多、很發達,人口也比較密集,如果火山在陸地上噴發,肯定對我們的經濟社會、人身安全、財產安全產生的災害會更嚴重一些。

海底火山有哪幾種類型?

根據不同的構造位置,海底火山大概被分為三種類型。地球表面的固體層(板塊)是漂浮在軟流層上面的,是可以動的,即地球板塊之間可以活動。其中,有兩類火山就形成在板塊的邊界。

第一種是洋脊火山,形成在板塊的生長邊界。當板塊發生擴張的時候,火山就會噴發在大洋中脊上面,會形成一條條成千上萬公里長的海底山脈。

第二種叫島弧火山,形成在板塊的死亡邊界。板塊向下俯沖,把水和含有碳的海洋沉積物、石頭帶到地球的深部,隨著溫度和壓力的逐步上升會發生巖石的熔融,巖漿就會再次噴發回海底。

還有一種類型的火山叫作熱點火山,它不發生在板塊的邊界,發生在板塊的內部。熱點是地球內部熱物質集中的地方,就像家里燃氣灶的火源一樣,假設地球內部有一個火源,地球表面是一個固體板塊,那火源會不斷地烤著上面的板塊,直到把這個板塊烤穿了,巖漿就能在板塊內部噴發出來。

為什么海底火山不會被海水澆滅?

第一點可能大家忽略了,火山噴發的高溫高壓巖漿是能夠突破海水的壓力噴發到海底的。

第二點,高溫高壓的巖漿源頭在地球的深部,海水是進不去的,它澆滅不了火山的源頭,只能澆滅噴發出來的巖漿。舊的巖漿被海水澆滅了,新的巖漿又跟著噴發出來,所以海水是沒法從根本上澆滅海底火山的。

海底火山噴發究竟離我們有多遠?

很多人都關心現在海底火山這么多,對我們的國家影響有多大。其實我們國家以及周邊的海底火山主要分布在第一島鏈,也就是說從日本到我們中國臺灣,再到菲律賓。第一島鏈上的火山都屬于島弧火山,島弧火山數量比較多,動力也比較強,噴發起來的影響相對比較大,但是幸運的是它離我們國家相對還是遠一點。

那離我們國家近一點,就是在我們國家的大陸架上,有零星的海底火山分布。例如我們海南島以及雷瓊地區,還有鄰國越南、韓國都有零星的大陸架上的火山,這些基本都是屬于熱點火山,熱點火山的數量不多,影響也相對比第一島鏈的火山要小。

如果具體到我們所居住的粵港澳大灣區,算是更幸運的,因為在海底火山災害方面還是相對比較安全的。

研究海底火山對我們人類的重要性

因為火山噴發是地球內部的物質和能量輸送到地球表面的過程,所以研究不同類型的火山對認識板塊運動、地幔對流等地球內部運行規律,以及整個地球的演化歷史都是有重要指導意義。

隨著科技的飛速發展,現在我們已經擁有了許多高精尖的科技法寶,可以用于監測海底火山以及相關的海洋環境變化,包括海底地震儀、水聽器、海底光纖,還有深拖測量,浮標和錨系都能幫助監測火山。另外還能夠做到很詳細的原位測量,包括深潛器蛟龍號、奮斗者號、深海勇士。我們國家也正在建設海底觀測網,將會在我國海域布設一個觀測系統,它能夠實現從海底到海面,長期、連續、實時、原位的綜合觀測。

有了系統性的觀測網,我們就可以更好地了解火山的形成機制、環境變化,從而進行風險評估,給我們的防災減災提供非常好的理論基礎和技術支撐。

張錦昌 | 大塔穆火山發現者之一,中國科學院南海海洋研究所研究員

廣東省自然科學基金杰出青年項目獲得者。近年來承擔國家級、省部級、國際合作等十余項科研項目,作為聯合首席科學家主持西太平洋海底火山調查航次。“地球最大單體火山”大塔穆火山相關研究成果入選Nature年度十大科學新聞以及廣東省基礎研究優秀成果匯編。

來源: 萬象曰

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

知士分享

知士分享