這兩天,大同市大成雙語學校兩9歲小學生對同寢室10歲同學多次實施辱罵、毆打、欺凌等嚴重不良行為,但因這倆施暴者均系未成年人,公安機關依據《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》對其依法予以訓誡,責令其接受心理輔導、行為矯治。這件事情引起廣大網友熱議,一度沖上熱搜...

校園欺凌一直存在,不是孤例,針對此次事件,有專家稱“重視心理教育是關鍵”,那么有網友就說了未成年人惡性犯罪為何低齡化?其實,相比于心理教育,個人更傾向于“懲戒”力度的意義。

01,逐步上升的未成年犯罪

其實近些年來,未成年犯罪在逐步攀升,以G省為例,從2019年到2021年,未成年犯罪逐步增加。

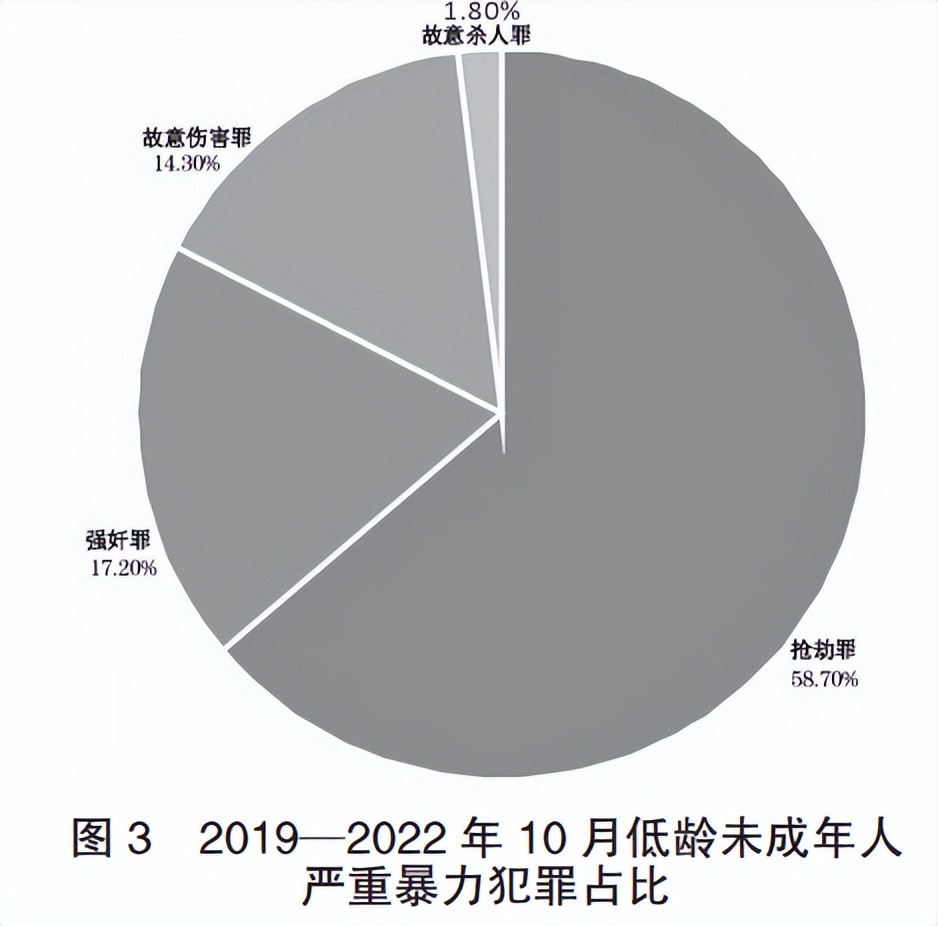

而這其中,不少犯罪行為非常暴力殘忍,包括搶劫、強奸、故意傷害甚至故意殺人。

這種未成年人犯罪低齡化的問題非常值得重視。而其背后,可能和懲戒力度是有相當的關系的。

02,壓制動物性是教育和法律的重要意義之一

雖然我們總是強調人是高級動物,萬物之靈,但是人多本身動物屬性是客觀存在的。事實上,嬰幼兒在出生初期,動物性是占據了主導,所以我們會看到很多嬰幼兒的行為如果放在成年人中,堪稱人性之惡。

比如兒童對于需求的貪婪,比如兒童不少情況下虐殺小動物,甚至非常明顯的斗爭行為,包括像大同發生的這種欺凌、侮辱,側面可能也是一種對于種群中地位的確認過程。

但是我們成年人不認可這些, 我們更認可社會規則,尊重理性,而這些遵守的背后,既有對于遵守規則可能對我們有利的因素,更有違反規則承擔相應的懲罰的因素。

所以教育的意義讓人明事理,一定程度上就是將整個人類社會的運行規則讓受教育者理解和接受,否則就會有相應的懲戒。而法律則是用來保底的,但是,如果法律這種保底的事情不能發揮作用,那就會出現年齡成為犯罪擋箭牌的情形。

03,年齡取代“行為能力”的懶

年齡不是本質,“行為能力”才是關鍵。凡是用“年齡”、“未成年”之類的概念為犯罪開脫甚至不處罰,本質上是一種懶政行為。

一直以來,法律上都有以“行為能力”作為本質來衡量,所以才會出現對行為能力檢測的這種司法事實,比如精神病患者。只是在現實中,從發育的角度,年齡一刀切算是一個最大公約數,省時省力。

但是,這種省時省力卻容易滋生對犯罪的包庇,對于像大同案這種極端變態的案例,就成了犯罪擋箭牌。這種情況下,明顯應該考量施害者的實際行為能力,大同案中,他們明知暴力和性侵,也實行了暴力和性侵,這就說明他們具備行為能力,不應該把年齡當做擋箭牌。

非單純的用年齡來衡量,甚至連相關措施都不選擇,只是用訓誡,實在是畸輕。這種底線的畸輕,也導致了未成年犯罪缺乏根本性的社會約束,更多的靠家長和社會的自覺,那就真的成了未成年罪犯保護了。

來源: 李雷

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

李雷

李雷