出品:科普中國

作者:張弢(中國科學院昆明植物研究所)

監制:中國科普博覽

今天不僅是中秋節,還是世界咖啡日,你準備喝咖啡慶祝一下嗎?

歷史上有人用歐洲菊苣的根做咖啡,現在還有人用黃豆做咖啡,但這兩種“咖啡”喝起來都一言難盡,根本不是那個味。那到底是什么樣的神奇物質讓咖啡從眾多植物當中脫穎而出,吸引著不同國度、不同時代的咖啡愛好者呢?

“啡”常美味:小豆子里的化學寶盒

這個問題或許長久地困擾著過去的人們,不過,現在的科學手段早已為我們揭開了咖啡豆的這層神秘面紗。

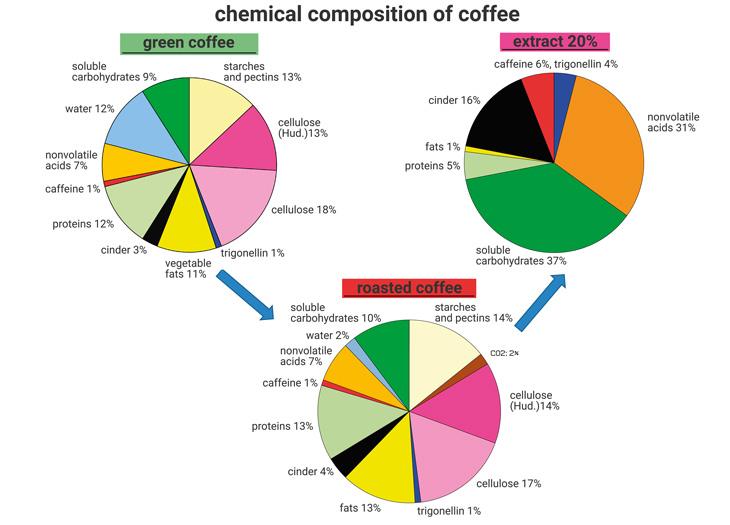

咖啡豆本身就像一個結構精巧的盒子,當我們打開它時,首先讓人感到驚奇的是,如此小的空間,居然塞滿了琳瑯滿目的東西。根據現代技術手段分析,在未烘焙的咖啡生豆當中,存在大約200多種不同的化合物,而經過烘焙以后,化合物的種類上升到超過1000種。

咖啡豆化學成份組成(圖片來源:barista)

因此,將“自然界的化學倉庫”這一頭銜授予咖啡豆完全是實至名歸。

咖啡的美好風味當然是這些化合物綜合作用的結果。但其中一些重要的化合物和化學過程值得單獨羅列出來,它們對我們理解咖啡的風味,或者僅僅只是更清楚地知道咖啡究竟是怎樣的植物,都有很大幫助。

咖啡因:沒有風味,但確實能讓你精神

很多人喜歡咖啡的首要原因是它能提神,這個功能是咖啡因帶來的。

咖啡因對人類來說有多么重要呢?有一種說法是,人類追尋飲品的歷史,幾乎就是發現和使用咖啡因的歷史。

中國的茶葉含有咖啡因,可樂含有咖啡因,南美的國民飲料,也就是梅西先生鐘愛的馬黛茶,仍然含有咖啡因。在不知咖啡因為何物的年代里,世界各地的人似乎都選擇了含有咖啡因的飲品。

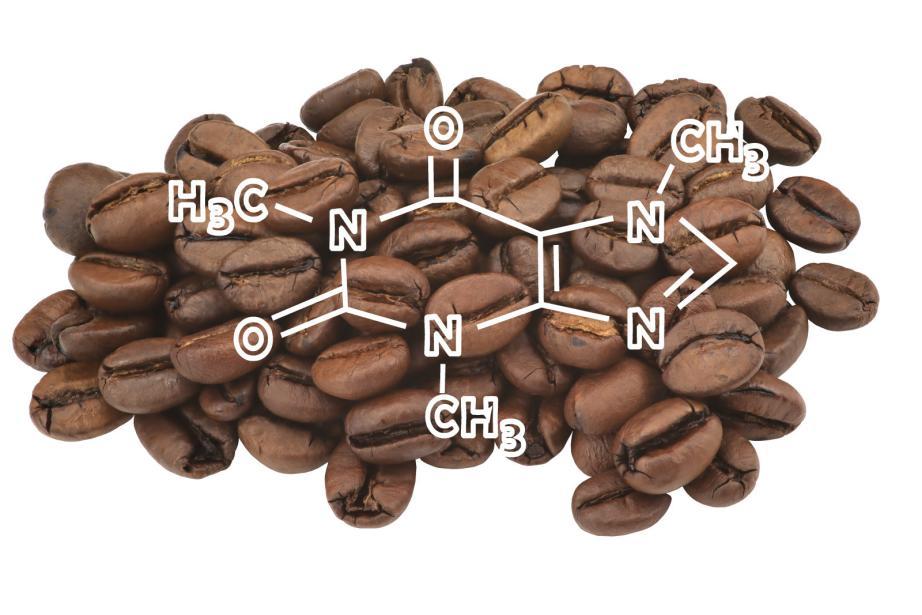

咖啡因分子的化學結構(圖片來源:Veer圖庫)

如果從植物的角度來看,大概很難理解人類這種“奇葩”行為。植物耗費能量制造的任何物質,都有其功能。在實際的應用當中,咖啡因幾乎是一種“殺蟲劑”,非常幼小的昆蟲在啃食了含有咖啡因的葉片或果實后,會出現類似內分泌紊亂或者神經麻痹的現象,這也是植物保護自身免于傷害的辦法之一。

對于昆蟲而言,咖啡因是有毒害作用的,而對人類來說,剛剛好。我們之所以會感到困頓疲憊,是因為大腦分泌的腺苷和相對應的腺苷受體相結合。就像關燈一樣,進入一片黑暗的環境,我們就覺得應該睡覺了。但咖啡因能夠阻礙腺苷和受體的結合,于是本來應該關掉的燈仍然亮著,我們就不覺得困頓了。

能夠讓人清醒的原因找到了,那究竟是什么在影響咖啡的風味呢?

苦味,咖啡最為獨特的美學特征

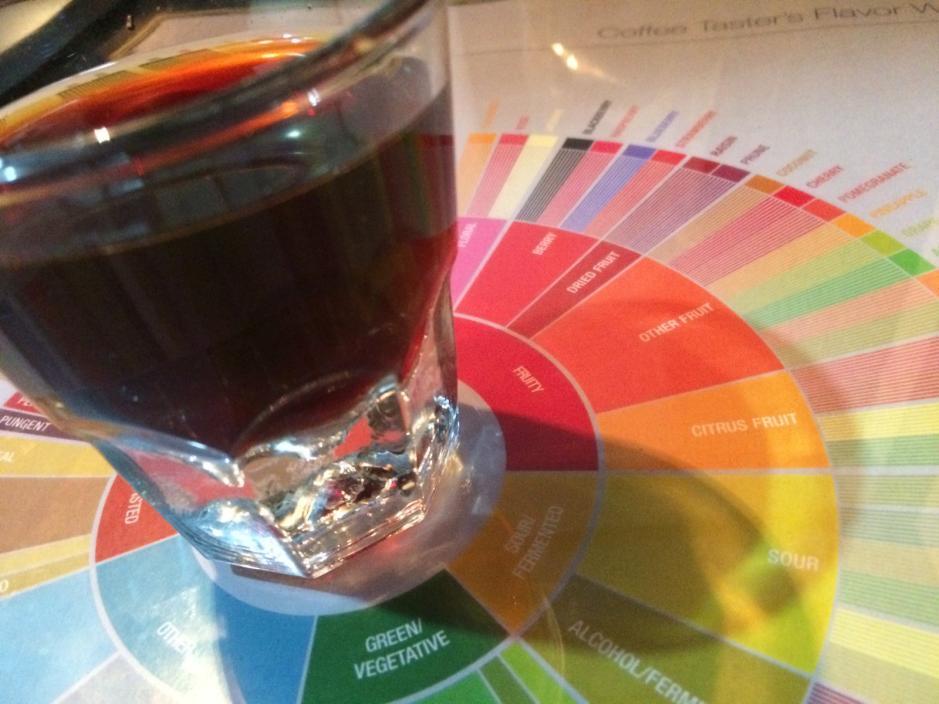

現代咖啡品質的控制都會采用咖啡杯測的系統,系統內一共有10個項目,杯測師們為每個項目打分,最后根據分數高低來判斷品質好壞。

咖啡風味輪(圖片來源:Veer圖庫)

令人奇怪的是,苦味并不在這10個項目之中。

咖啡自然是有苦味的,或者說咖啡提供了難得的品鑒苦味的機會。所以當得知這個系統內不包含苦味的評測時,多少會讓人錯愕。一個多少自圓其說的解釋是,苦味源自烘焙。就像烤肉一樣,烤焦就有苦味,而肉本身沒有。

確實,烘焙時產生的褐色色素是咖啡苦味的主要來源。所以烘焙越深的咖啡,顏色也越深,苦味也就更加強烈。

左:深度烘焙的咖啡豆;右:中度烘焙的咖啡豆

(圖片來源:Veer圖庫)

另外一個重要的物質是葫蘆巴堿。

在咖啡的烘焙當中,葫蘆巴堿會分解成煙酸和吡啶,從而產生苦味。不過葫蘆巴堿的主要功能可不是產生苦味,隨著烘焙加深,它是在創造更多復雜味覺感受的同時,順便產生了一些苦味。

實際上,苦味也是咖啡味道變得更加豐富的原因之一。

甜,但不知甜從何來

或許有人喝不出咖啡的甜味,但這并不代表他們的味覺出現了問題。

方糖與咖啡(圖片來源:Veer圖庫)

咖啡果實充滿糖分,如果到了咖啡產地,可以嘗一嘗紅色的鮮果,它們確實是甜的。這個甜的指標對于咖啡采收也非常重要。

那么收獲到了甜度最高的咖啡果實,就一定意味著咖啡會變得更甜嗎?

不一定。在咖啡烘焙的過程中,咖啡豆本身所含有的大量蔗糖會降解,變成形成芳香物和酸味物的原料。

散發著香味的咖啡豆(圖片來源:Veer圖庫)

對于咖啡生豆糖分的要求,實際上是為了更多的糖分能夠保證烘焙工藝創造更加豐富的芳香物,從而使口感變得更加豐富。

雖然我們在喝咖啡時會覺得甜,但實際情況是糖已經消失了。這就如同覺得雞湯或者某種菜湯很甜,但同樣沒有糖的存在。

所以咖啡的甜不是直截了當的糖的甜味,而是某種香甜氣息。至于這種甜味究竟怎樣形成,由什么物質構成,目前似乎還沒有非常具有說服力的研究能夠證明。

酸味顯現:新時代咖啡的全新體驗

在貝多芬生活的時代,咖啡的酸味應該是很少被提及的。因為咖啡產生的酸味是咖啡美學持續變化的結果。

現在的咖啡主要以淺焙的工藝呈現,當中優質的酸味被更多人喜愛,產生酸味的物質也就格外受到重視。

咖啡烘焙(圖片來源:Veer圖庫)

在咖啡杯測課程的學習和考試中,就有有機酸的識別項目。學員被要求能夠識別出含有檸檬酸、蘋果酸、醋酸和磷酸的溶液,并判斷其強弱,難度非同一般。

我們不要忘記,雖然咖啡烘焙后的豆子呈棕褐色,但它確實是植物的果實。實際上,咖啡的鮮果像極了櫻桃,所以富含酸味是一個很正常的現象。

新鮮的咖啡果實(圖片來源:Veer圖庫)

這四種酸也確實是咖啡常見的酸味來源。不過某種酸含量是多是少,還要看不同種植環境的特殊性。在高海拔的生長環境中,咖啡豆更可能產生更多的檸檬酸,而低海拔環境中的咖啡豆更多表現出蘋果酸的特質,當然也不絕對。肯尼亞地區的咖啡酸性獨特,科學分析那里土壤含磷,所以咖啡磷酸比例很高。

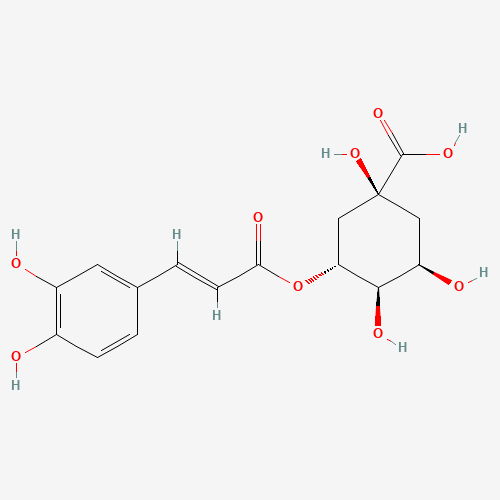

同時,酸性還來自另外一個非常重要的化合物——綠原酸。

在咖啡的烘焙過程中,檸檬酸或者蘋果酸都會逐漸降解,來到深焙的程度,已經存留不多,但綠原酸此時會分解出奎寧酸,成為中深烘焙咖啡酸味的一個重要來源。

綠原酸的分子結構圖(圖片來源:PubChem官網)

很有意思的是,在生長環境相對惡劣的情況下,咖啡的綠原酸含量更高,所以植物也需要制造綠原酸來提高自身免疫力。

800種芳香:喝與聞缺一不可

香味大概是最為復雜的現象,即便利用最為高級的科學設備,大概也無法精準復刻烤牛肉時產生的香味及其變化。

烘焙的咖啡當中含有大約800種各類型的芳香化合物,大多分子量很小,非常縹緲易失。

有的在烘焙完成的瞬間就煙消云散,有的只有遇到熱水才釋放出來,有的則隨著時間變成另外的味道。

深焙咖啡豆中溢出的香味(圖片來源:Veer圖庫)

烘焙工藝本身創造出的芳香物質也不是恒定的。不同的溫度與烘焙時間,都會導致咖啡芳香的改變。要描述其所有,簡直不可能。但產生咖啡芳香的兩個重要過程仍值得我們去了解。

梅拉德反應幾乎存在于一切烹飪過程當中,它是碳水化合物和氨基酸在加熱時產生的褐變現象。咖啡烘焙的整個過程幾乎都是梅拉德反應的戰場。微觀世界究竟發生了什么,我們很難完全獲知,但從味道變化的幅度來看,必定是激烈異常。

焦糖化反應主要發生在咖啡烘焙的后段,主要是單糖的脫水分解。我們在咖啡當中感受到的各種堅果巧克力香氣,都直接得益于此。

結語

一顆顆小小的豆子,卻能讓世界上無數人沉醉癡迷。咖啡中隱藏著一個浩瀚的風味化學世界,苦、酸、甜、香……只是淺抿一口,這些棕褐色的小豆子便能刺激到你的各種感官。

品嘗咖啡的過程不僅僅是讓味蕾開啟風味旅程的過程,更是深度了解咖啡背后風味科學的絕佳機會。

參考文獻:

1、William Harrison, All About Coffee,1922.

2、Antony Wild, Coffee: A Dark History, 2005.

3、石協智廣,你不懂咖啡,2014.

4、Scott Rao, The Coffee Roaster’s Companion, 2014.

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽