出品:科普中國

作者:黎茵(中山大學生命科學學院)

監制:中國科普博覽

植物以固著的生活方式生存,絕大多數的植物都是安安靜靜的,不會自己發生運動。

不過,有些植物在特殊情況下確實可以產生明顯可觀察到的運動,比如含羞草葉片被觸碰后的收攏和下垂、捕蟲植物捕捉器的閉合運動等等。

捕蠅草葉片的閉合運動

(圖片來源:參考文獻[1])

動物會利用可收縮的肌肉來改變身體的形狀并產生運動。而驅動植物運動的主要原理,是通過細胞吸水或者失水,依賴流體靜力和滲透壓使一些組織層中的細胞膨脹或收縮,從而引起器官發生可逆的大幅度形狀變化。這類細胞稱為運動細胞(motor cell),在滲透壓變化時膨脹(或收縮)從而產生運動。但是人們對其中精細的細胞機制卻知之甚少。

動物肌肉的收縮運動與植物細胞的吸水膨脹運動

(圖片來源:參考文獻[3])

那植物為什么要進行運動?它們到底是如何運動的呢?

收縮細胞:斑葉唇柱苣苔的運動秘密

最近,中國科學院植物研究所王印政團隊在斑葉唇柱苣苔(Chirita pumila)的研究中有了新的發現,為植物運動器官內部的細胞機制提供了新的解析。

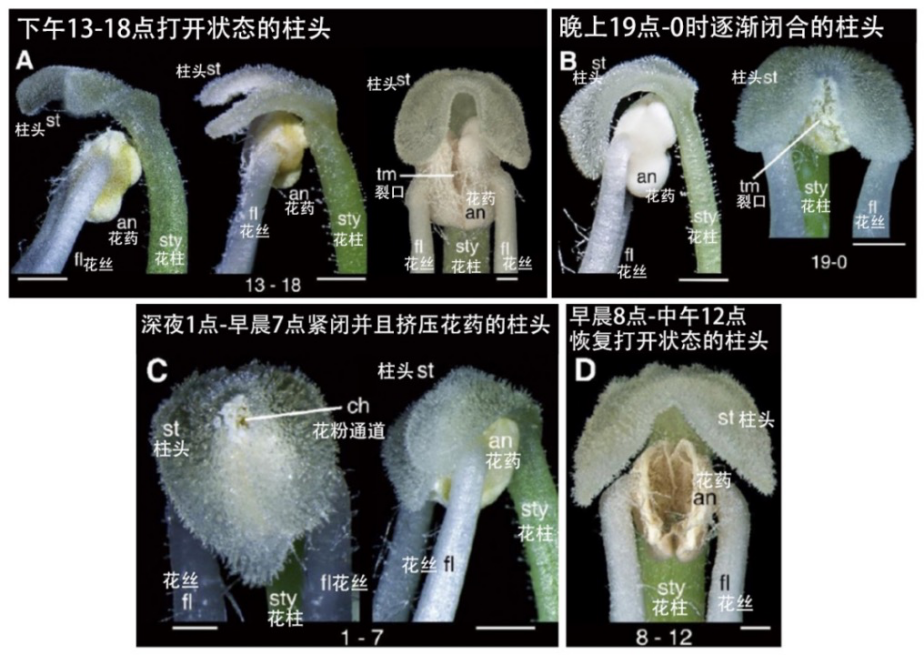

斑葉唇柱苣苔是苦苣苔科唇柱苣苔屬的一年生草本植物,其花朵的柱頭具有運動特性。研究團隊在野外觀察時就發現,這種植物的柱頭可以產生呈雙向開合-彎曲的運動,柱頭具有水敏性,而且其運動具有晝夜節律特征。

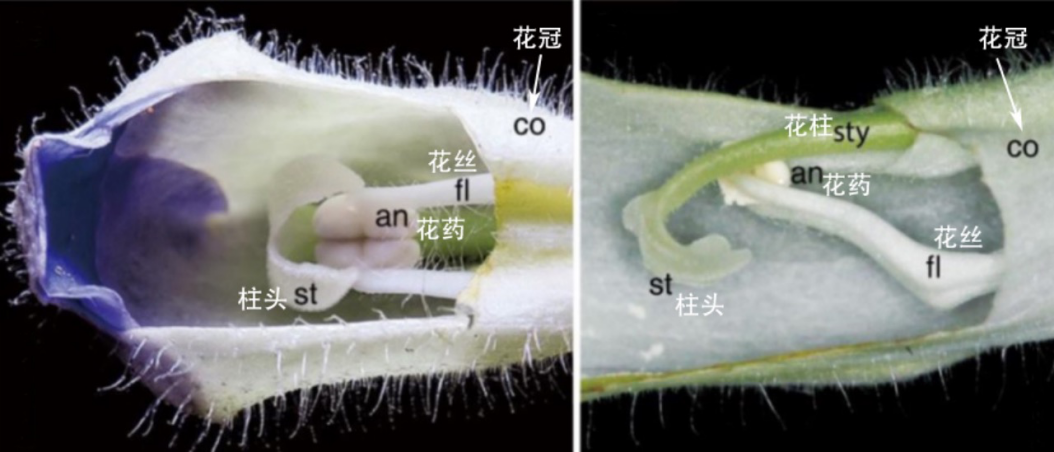

斑葉唇柱苣苔花蕾的解剖圖

(圖片來源:參考文獻[6])

研究團隊在對斑葉唇柱苣苔解剖分析后發現,當其柱頭吸水時,柱頭上有一類成層分布的細胞在吸水后會大幅度伸長,伸長長度可達細胞原長度的8倍以上。

這種細胞占據了柱頭片層一半的體積,與柱頭的伸長-收縮運動密切相關,因此將其命名為“收縮細胞”(contractile cells)。收縮細胞能隨著日夜濕度的變化而發生可逆的伸長和收縮變化,驅動柱頭產生晝夜節律運動。

柱頭的晝夜運動

(圖片來源:參考文獻[6])

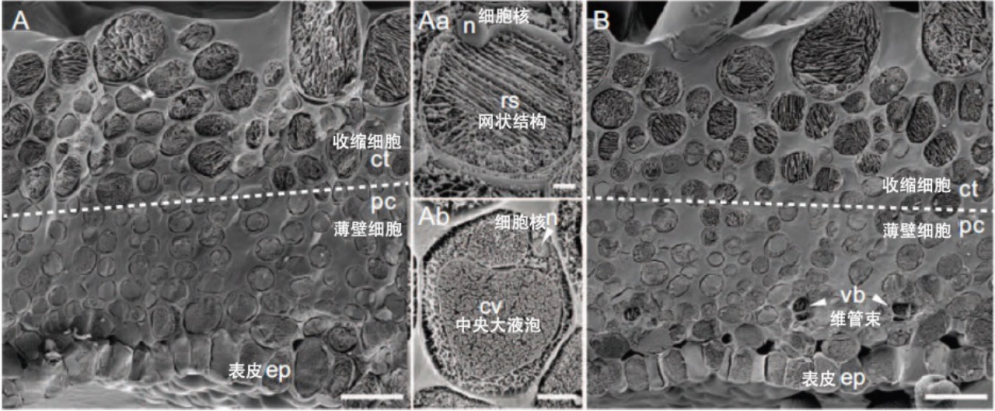

研究團隊在冷凍電子顯微鏡下觀察發現,收縮細胞屬于一種新的細胞類型。細胞內充滿網狀結構,細胞核被擠至邊緣。這種細胞不具有薄壁細胞那樣的中央大液泡。

充滿細胞的網狀結構是水敏性的粗面內質網(內質網是高等生物細胞內由一層單位膜所形成的囊狀、泡狀和管狀結構,并形成一個連續的網膜系統,內質網膜外表面有核糖體附著的稱為粗面內質網)。收縮細胞內的粗面內質網可以通過吸水膨脹推動收縮細胞伸長,從而導致柱頭運動。這種特殊形式的粗面內質網也是第一次被發現。

冷凍電鏡下收縮細胞與薄壁細胞的比較

(圖片來源:參考文獻[6])

為何要動?獨特的生殖保障策略

斑葉唇柱苣苔與同屬的其他物種一樣,花器官的形態適合昆蟲進行異花授粉,類似的結構在很多植物中存在,有利于促進昆蟲授粉并防止自交,以便維持其遺傳多樣性。

在這類結構中,兩個隆起并且面對面粘著的花藥,位于彎曲的柱頭片層背面與花柱之間的位置,使得向下延伸的柱頭授粉上表面遠離花藥,這是一種典型的抗自交結構,使得花朵中的花粉難以接觸到自身花柱的授粉表面。

然而,斑葉唇柱苣苔是一個例外,它通常在開花前就在花蕾中完成自花授粉。

根據觀察結果發現,柱頭和花藥同步早熟,其自花授粉過程與柱頭對花藥的機械擠壓也同步。當柱頭片層持續對花藥施加機械壓力時,花藥被擠壓變形,大量的花粉很可能被強行從花粉通道中排出。

柱頭片層在水敏性實驗中遇水閉合并彎曲

(視頻來源:參考文獻[6])

柱頭片層隨著水分流失逐漸恢復原狀

(視頻來源:參考文獻[6])

這種柱頭運動方式非常特殊,兩個柱頭裂片之間會留有一個連接花藥裂口的花粉通道。當柱頭片層彎曲時持續擠壓花藥,花粉經過該通道直接噴射出來,散布到柱頭的授粉表面上,從而完成自花授粉。

柱頭水敏性實驗側面觀

(圖片來源:參考文獻[6])

柱頭運動的3D模型

(圖片來源:參考文獻[6])

由此看來,這種柱頭開合-彎曲運動將原本的異花傳粉轉變為嚴格的開花前自花傳粉,即閉花受精。

這是植物適應傳粉環境不確定性的一種獨特的生殖保障策略。在高濕度環境限制了傳粉昆蟲活動的情況下,仍可保證自行完成自交授粉過程。

進一步的基因表達分析顯示,這些細胞中所表達的基因也不同于薄壁細胞。尤其是在柱頭發育成熟的后期,收縮細胞中的基因表達特異性更為明顯,檢測到很多內質網、膜信號傳導以及免疫反應等相關基因的表達與薄壁細胞差別顯著。

這種可反復的閉合-彎曲柱頭運動,對植物的有性繁殖具有功能方面的意義。研究團隊希望,在未來能夠揭示這種新的細胞類型是如何起源的,尤其是其起源的分子機制和進化過程,以及這種專門的繁殖策略是否也發生在開花植物的其他譜系中。

結語

正如人類會利用各種技術來保證自己長久的生存一樣,植物也會采取各種各樣的策略來適應環境的變化。也正是在這種與環境相互適應的過程中,大自然的物種才得以一直豐富而多樣。

參考文獻:

[1] Dumais J and Forterre Y. Annu Rev Fluid Mech, 2012, 44: 453–78.

[2] Liu BL, et al. Plant Cell Tiss Organ Cult, 2014, 118: 357–71

[3] Mano H and Hasebe M. J Plant Res, 2021, 134: 3–17.

[4] Morris RJ and Blyth M. J Exp Bot, 2019, 70: 3549–60.

[5] Sachse R, et al. Proc Natl Acad Sci USA, 2020, 117: 16035–42.

[6] Wang Y-Z, et al. Natl Sci Rev, 2023, 10: nwad208.

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽