2023年9月10日是我國第39個教師節。教師之中有一個在遙遠太空中的特殊群體,他們通過天地通信,為地球上的青少年普及太空科學知識,給青少年插上探索宇宙翅膀,他們被稱為“太空教師”。

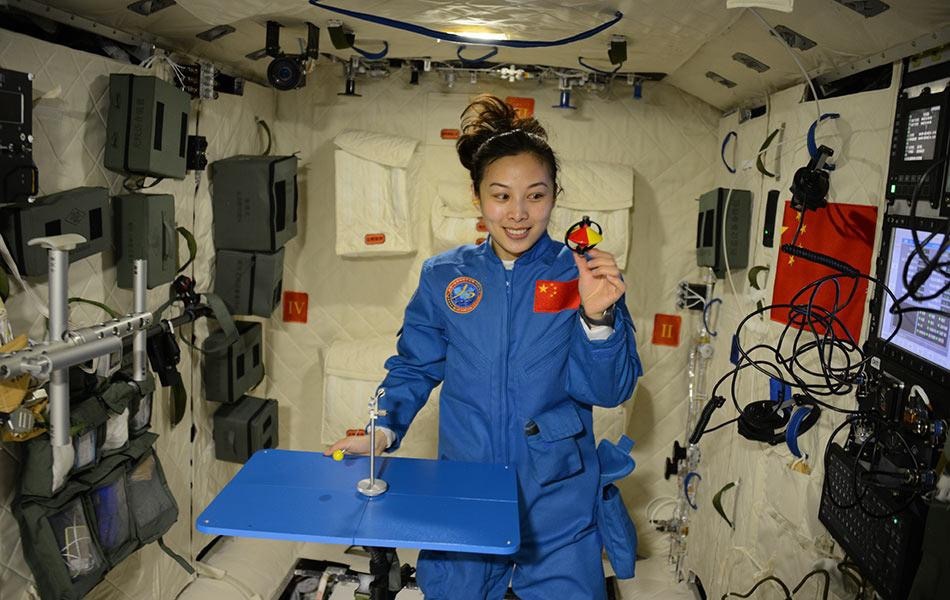

從2013年6月20日“大家好,我是王亞平,本次授課由我主講……”,到中國空間站長期在軌運行,舉辦系列化太空課堂活動,近10年間,我國共開展4次大型太空授課活動,為青少年學生演示了水膜張力實驗、太空浮力消失實驗、液橋實驗、水油分離實驗、微重力環境毛細效應實驗等,介紹了航天員太空生活場景、細胞研究、空間站水稻和擬南芥種植研究情況等。而太空授課順利進行的背后,還有許許多多的技術支撐。

開展太空授課,首先需要攻克的是遠距離、長時間、高質量的天地通信技術。中國空間站以接近第一宇宙速度,沿距離地面400公里高的近地圓軌道繞地球飛行,太空授課時長約為1小時,在這段時間內,空間站已經繞地球飛行多半圈,與地面相差“十萬八千里”。我國采用天鏈中繼系統,保證太空授課全程語音、視頻信號傳輸穩定良好。自2008年開始,我國逐步完善中繼衛星系統,在12年間先后發射了6顆天鏈衛星,打造出一套具有全球覆蓋能力的中繼衛星系統。

太空授課時,中國空間站內多臺高清攝像機通過中繼高速鏈路,將高清視頻實時傳輸至地面,地面互動場所的音視頻則由地面上行鏈路,經中繼衛星傳輸至空間站內的顯示器,從而實現天地間雙向視頻傳輸。此外,通信技術基礎元器件性能的提高、載波技術的發展、通信帶寬的增加,將進一步提高天地通信質量,還會從應用上推動天地大容量信息處理產業的發展,而大數據時代也將為天地大容量信息處理產業發展帶來新契機。

順利完成太空授課,還需要航天員“臺上一分鐘,臺下十年功”的積淀,他們要對授課內容、實驗操作、講解重點周到細致地進行準備,與地面工作人員協同配合,進行多次全流程演練。同時,太空授課面向全國數千萬名中小學生,航天員在地面訓練期間還要單獨抽出時間向教育工作者學習,避免授課內容出現錯誤。

太空授課還是一個高資金投入、回報周期較長的項目。該項目為青少年種下探索太空的種子,不久的將來,聆聽航天員太空授課的學生中也會有人投身到祖國航天事業中去。

中國航天員多次擔任“太空教師”角色,為全國人民帶來類型豐富、趣味無窮、直觀科學的太空授課,形成了別具一格的太空科普教育品牌“天宮課堂”,同時也向世界展示了我國載人航天技術的飛速發展,更為我國未來航天事業的發展注入新的活力。(作者:蔡洋 圖片來源:央視 把關專家:中國航天科技集團科技委副主任 江帆)

來源: 中國航天報

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國航天報

中國航天報