來源:Pixabay

氣候變化使野火變得愈發強烈和頻繁,并對周邊社區和生態系統造成嚴重破壞。近年來,從澳大利亞再到北美和南美,世界各地都出現了創紀錄的野火季。要了解野火的影響,僅僅關注一場火災是不夠的,需要檢查一個地區連續發生的火災以及它們發生的頻率。

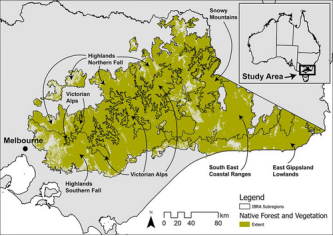

近日,一項研究調查了澳大利亞維多利亞州的火災頻率。研究團隊的分析集中在澳大利亞東南部——人口最多,森林茂密和火災多發的地區。研究人員發現:與之前的二十年(1981年至2000年)相比,2001年至2020年維多利亞州的火災頻率大幅增加。火災頻率的激增,特別是在森林地區,會引發生態系統退化,甚至是生態系統的崩潰。

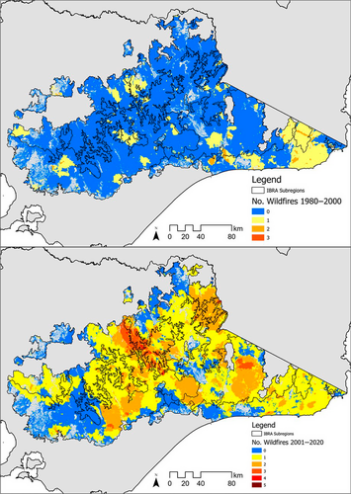

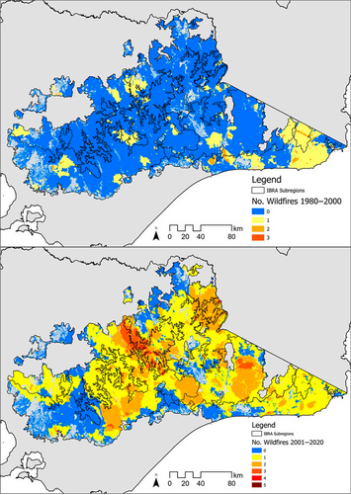

在之前的二十年里,有近667,000公頃的森林被燒毀。其中超過36,000公頃的森林被燒毀不止一次。在后二十年中,有310萬公頃的森林被燒毀。約有100萬公頃的森林被燒毀不止一次。

維多利亞州的具體研究區域 來源:ECOSPHEEW

除了野火發生頻率的增加,研究人員還發現火災頻率的變化是微妙而復雜的。在整個研究地區,野火的發生頻率受坡度等地形特征以及降雨量和溫度等氣候指標的影響非常大。然而,這些因素的影響在不同地區之間存在明顯差異。例如,在四個澳大利亞臨時生物地理區劃(Interim Biogeographic Regionalisation for Australia)中,隨著降雨量的減少,野火的發生頻率也越來越高。但在另外兩個區域,情況卻恰恰相反。在某些情況下,降雨量的增加可能會導致暴風雨,并伴有閃電(可能引發火災)。它還可能導致水流速度加快,這意味著降雨可能無法像其他情況那樣很好地滯留在土壤中,森林可能會變得更加干燥。

1981年至2000年(上)和2001年至2020年(下)野火燒毀原生植被的范圍和頻率。來源:ECOSPHEEW

野火頻率的增加會對森林產生重大影響。以往,桉樹所處的生態系統每75 到150年才發生一次火災。在這些環境中,火災發生得過于頻繁可能會導致整個生態系統崩潰。更頻繁的火災意味著許多樹木在達到適合鋸木的年齡之前就已經被燒毀。并且在伐木和再生的森林中頻繁發生野火的風險加劇了伐木挑戰——這些地區仍處于易燃狀態。

研究團隊強調需要有效的火災管理策略來遏制野火的發生。直接措施包括限制森林的伐木活動(伐木和間伐等活動會使森林更容易燃),并考慮特定植被類型以降低易燃性。還可以采用新技術和積極主動的策略,如野火探測,減輕火災影響。研究團隊還呼吁通過火災管理技術培育具有抗火能力的森林景觀,并且在未來加大力度保護面臨崩潰風險的生態系統。

參考文獻:

1.David Lindenmayer et al, What environmental and climatic factors influence multidecadal fire frequency?, Ecosphere (2023). DOI: 10.1002/ecs2.4610

2.Characterization of global wildfire burned area spatiotemporal patterns and underlying climatic causes. https://www.nature.com/articles/s41598-021-04726-2

3.New study shows increasing fire frequency threatens ecosystem stability. https://phys.org/news/2023-08-frequency-threatens-ecosystem-stability.html

4.Fire frequency drives decadal changes in soil carbon and nitrogen and ecosystem productivity. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29227988/

編譯:王家欣

審核:Daisy

編輯:Tommy

來源: 中國綠發會

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發會

中國綠發會