近日,日本啟動福島核污染水排海,引發全球持續廣泛關注和熱議。受此影響,部分海外市場出現食鹽搶購現象,國內部分消費者亦對食鹽供應安全心存擔憂,當然了,也有部分地方發生搶鹽熱潮。針對此事,國內多地回應“食用鹽充足,按需購買”。那搶鹽到底有沒有必要,我們的食用鹽真的夠用嗎?今天來和大家聊聊。

01,海鹽對我們影響大嗎?

先說結論:不需要屯鹽,這東西,很充足。日本正式朝著海洋排放核污水,盡管各國都在反對,但是奈何沒有強制力,結果就是眼睜睜看著海水被污染,全球人跟著承擔。

海洋污染,我們最先想到的基本上是海產品和海鹽,畢竟這是大海對于普通人來說最熟悉的產物。不過也不必過于擔心。

這里我在網上找到一些數據,基本上可以佐證海鹽對于我們的供應影響不大。

比如鳳凰網有個之前采訪,摘錄數據如下:我國居民日常食用的食鹽80%以上是井礦鹽。海鹽比例非常小。中國食鹽年產量為8000多萬噸,而居民年均消費量僅為800萬噸,只占總產量的十分之一。

再補充一個最新的回應:

當前我國的食鹽產品結構占比為井礦鹽87%、海鹽10%、湖鹽3%,井礦鹽和湖鹽生產均不受日本核污染影響。

02,關于海鹽

其實,海鹽生產在我國是呈現下降趨勢的。

背后原因是海鹽本身雜質較多,提純成本較高。而且,海鹽太占場地了,而沿海的灘涂有更有經濟價值的開發渠道,比如海鮮養殖和土地開發,因此日漸式微了。

所以,從數據來看,食鹽根本不缺,井鹽足夠滿足國人的需求。相反,可能海鮮要受影響。

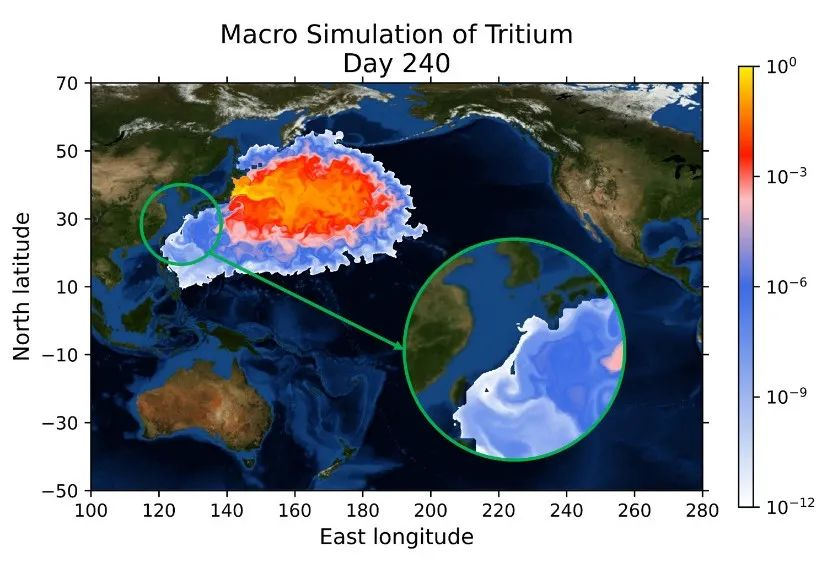

根據模擬,8個月后污染到我國海域,到時候海鮮生產可能受到影響。

03,再來說說鹽

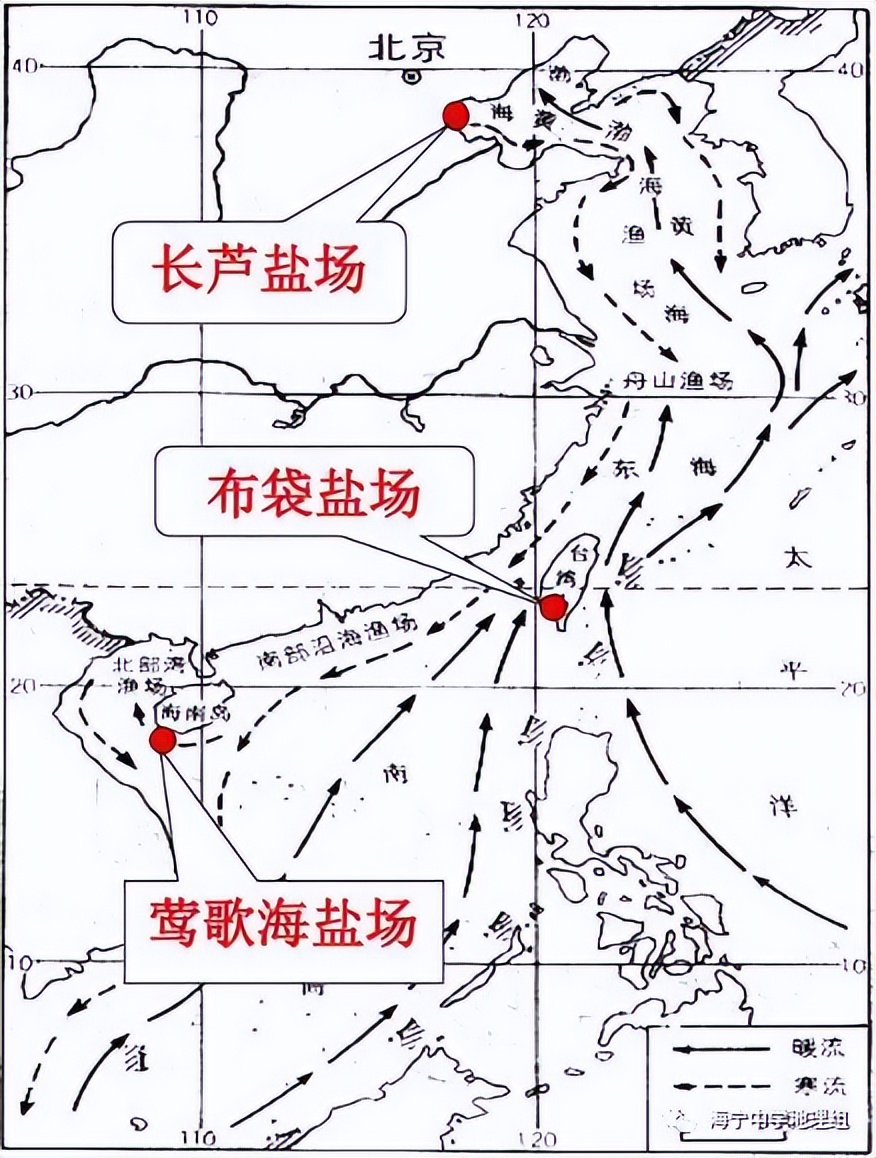

順便科普下鹽這東西吧。雖然大家都知道鹽就是氯化鈉,但是吧,其實里面還有不少道道。先看一下我國的鹽場分布:

首先鹽的來源有多重

1,海鹽

以海水或者沿海淺層地下鹵水為原料曬制,比如我國東部沿海有許多曬鹽場,三大鹽場分別是長蘆鹽場,布袋鹽場,鶯歌海鹽場。

2,湖鹽。從鹽湖中采掘制成的以氯化鈉為主要成分的鹽產品,比如著名的運城鹽池,開發4600年,是上古時代中國時期最主要的鹽來源,舜帝經過運城的鹽湖一帶,寫下:“當南風起,能聚我人之財富。”

3,井鹽。以注水溶解地下巖鹽為原料,經真空蒸發干燥,最后形成鹽,這是食鹽的主要來源

4, 礦鹽。而這些鹽,不能直接食用,里面含有很多雜質,所以叫做原鹽。

原鹽還要進行加工。

加工過程包括化鹵、蒸發、洗滌、粉碎、干燥、脫水、篩分等工序。最終形成的鹽又有兩大分類:

食用鹽:比如加碘鹽、營養鹽、調味鹽、其他食用鹽

非食用鹽:比如飼料鹽、漁用鹽、其他非食用鹽

來源: 李雷

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

李雷

李雷