出品:科普中國

作者:王錦鴻(中國科學院微生物研究所)

監制:中國科普博覽

在進化樹上,有些物種是我們人類的“祖先”,比如古猿,或是更早的始祖獸乃至原始真核動物,沒有它們就沒有我們。另一些物種是我們的“兄弟”,它們與我們有著共同的祖先,但在演化中分道揚鑣,變成了不同的樣子。

然而,在演化中是否也存在著第三種可能,就像“老師”或是“鄰居”一樣,雖然和我們沒有直接的親緣關系,但也會在我們的成長道路上留下一抹印跡。也就是說,離我們更近的祖先在與其他生物的共生和交流過程中,從其他生物那里獲得了某些基因和性狀,一直留存到現在,甚至會成為我們賴以生存的能力?

當然有。

博物館里的“露西古猿”

(圖片來源:截自wiki圖片)

2001年,當宏偉的人類基因組計劃宣告完成之后,科學家們通過對現代人基因組序列的分析得出了一個令許多人驚訝的結論:在根據基因組預測的兩萬余人類基因中,約有200個基因和已經被鑒定的細菌基因十分相似,這些基因好像是來源于細菌的。

由于當時的基因組測序技術還不完善,這個發現被一些科學家解釋為實驗樣品被細菌污染。在之后的二十余年內,隨著測序成本越來越低,人類基因組測序因為不同的研究目的被重復了很多次,綜合比較后,仍然有許多與細菌類似的基因無法被解釋為樣品污染。

基因組測序

(圖片來源:veer圖庫)

加州大學圣地亞哥分校的生物化學家Matthew Daugherty和同事們關注并研究了這一問題,他們使用計算機軟件,通過在其他物種中搜索類似的序列,來追蹤數百個人類基因的進化。研究中重點關注了在早期動物中沒有發現而“突然”出現在脊椎動物基因組內(表明不是直接演化而來的),并且在現代微生物中能找到相似序列的基因。

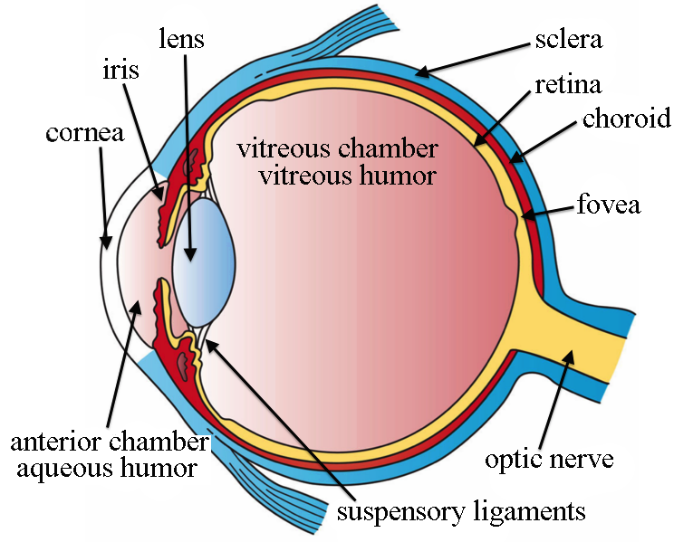

在他們篩選到的數十個潛在的脊椎動物“外來基因”中,有一個基因是IRBP,編碼的是光受體間類視黃醇結合蛋白,該蛋白分布于視網膜和視網膜色素上皮之間的空間中,在包括人在內的脊椎動物的視覺形成中不可或缺。

眼球結構中,視網膜(retina)有感受光刺激等作用

(圖片來源:wiki)

這樣一種重要的基因存在于所有脊椎動物中,但通常不存在于其親緣關系最近的無脊椎動物中,反倒和細菌中的肽酶基因非常類似。

為什么會這樣呢?

Daugherty和他的同事提出,5億多年前,微生物將肽酶基因轉移到了脊椎動物的共同祖先中,脊椎動物進化一段時間后,其自身發生的一些突變使肽酶基因變為IRBP,還參與組成了脊椎動物的視覺系統。

該觀點的另一個佐證是,生理學家們早已發現脊椎動物的視覺器官是“另起爐灶”,與其他生物的視覺機制演化路線都不相同的,這其中可能就有細菌肽酶的貢獻。

其實,在Daugherty之前,已經有許多科學家研究過生物之間發生水平基因交流現象和機制了。

人類基因組中的內源性逆轉錄病毒序列,是人與古老病毒斗爭的印跡;細菌和古菌中與許多病毒同源的CRISPR array序列,發展出獲2020年諾貝爾化學獎的CRISPR/Cas9基因編輯技術;農桿菌將自己的Ti質粒插入植物基因組的能力,幾乎成為當今對高等植物進行遺傳操作的必由之路。

(圖片來源:veer圖庫)

但正如馬里蘭大學醫學院基因組科學研究所的基因組生物學家Julie Dunning Hotopp評價的那樣,Daugherty的研究揭示了物種之間不僅可以進行水平基因轉移,這種水平轉移的基因還可能在新的物種中生根發芽,在長期的進化中使物種獲得新的能力或增強他們的現有能力。

如同我們人類的社會關系一樣,生物不僅僅有“長輩”和“親戚”,也有“老師”“朋友”“陌生人”等。將基因視角下的生物進化理解為“樹”,細看來或許是不精準的,早已分道揚鑣的樹枝之間也可以搭起網絡,在基因的水平交流中更加茁壯成長。

相信未來會有更多的科學家在這棵“樹”上找到更多隱藏著的“網絡”,而這些網絡也會解答人類藏在基因里的更多秘密。

參考文獻:

【1】Kalluraya C A, Weitzel A J, Tsu B V, et al. Bacterial origin of a key innovation in the evolution of the vertebrate eye[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2023, 120(16): e2214815120.

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽