十八歲風華正茂的年紀,孩子們懷揣喜悅與希冀邁入大學殿堂,開啟新奇的求學之旅。然而,初入大學校園,一切并非那么順利,孩子們來自五湖四海,不可避免地會因為生活環境的變化、學習方式的不同以及生活習慣的差異等出現大學適應不良問題;18歲是自我同一性建立的關鍵期,若在這一時期,孩子并未處理好內心的沖突與矛盾,“空心病”就會出現并且影響孩子的成長發展。

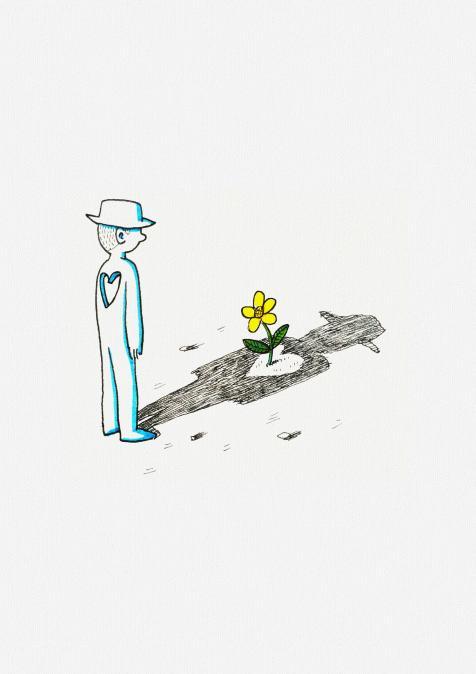

所謂“空心病”是由于價值觀缺陷導致部分大學生產生心理障礙,這一概念由北京大學心理健康教育與咨詢中心副主任徐凱文提出。

具體表現為,孩子進入大學以后,由于時間空間上突然變得自由,無人約束,這與以往高中時期的生活模式完全不同,從而突然感到內心空虛,不知道該做什么,對校園生活以及人生感到迷茫無助,情緒一直處于較為低迷的狀態,久而久之,如果不加干預,孩子甚至會選擇自殺來結束生命。

根據埃里克森的人格發展八段論,12-18歲的孩子正處于形成對自我的認識,知道自己是誰,肯定自己(自己同一性)VS不知道自己是誰,對生活感到迷茫,否定自己(角色混亂)這一矛盾沖突之中,如果這一時期孩子能夠較好地應對此時出現的沖突,那么在其后續的成長發展中必然可以形成穩固的自我認知以及自我價值感,同時,也有助于其建立自我方向感,找尋自我的方向,回答好我是誰?我將來干什么?我在未來會是怎樣?等問題。

如果孩子在這一時期并未處理好這一對沖突,則可能會出現角色混亂,缺乏對自我的認知,同時對事物缺乏認知和熱情,常處于冷漠狀態,缺乏理想和目標,對未來不抱希望,同時缺乏處理各種矛盾和適應環境的能力等。

孩子“空心病”,適應“難”,媽媽可以做些什么?

一般來說,適應性問題在孩子入學3~4周相關癥狀即可自行緩解;“空心病”病情較輕者也可自行恢復。

對于適應困難以及“空心病”較為嚴重的孩子群體,筆者建議媽媽這樣做。

引導孩子接受專業的心理咨詢援助

大學校園中一般均設有心理健康中心,這時候,媽媽不妨引導有適應問題的孩子通過專業的心理咨詢來幫助他解決問題,另外也可以陪同孩子接受社會心理咨詢師的幫助。

鼓勵孩子向外發展,大膽走出去

對于初入大學校園的孩子而言,新環境,新同學,新老師都意味的陌生,人對陌生的事物最初都是感到恐懼的,這是一種正常的心理現象,媽媽可以鼓勵孩子大膽走出去,引導其他向外發展,如鼓勵他參加校外志愿活動,做校外兼職等方式,幫助其建立自己的“安全圈”。

支持孩子參加校園交流會

“家”是孩子待得最久的安全舒適區,進入大學后,意味著孩子需要從舒適區走出來來到挑戰區,所以在這個過程中,媽媽需要意識到孩子感到焦慮,不舒服,不適應是正常的,因為這是孩子未曾體驗過的感覺,這時候,不妨媽媽不妨多鼓勵支持孩子參加一些社團,學生會等,引導孩子通過向學長學姐求教的方式,緩解自己的不舒適,同時通過這個方法,也可以幫助孩子在內心建立起“沒關系,學長學姐也是這么過來的,不舒適是有界限和時間的”,以此輔助他克服大學中出現的適應問題及建立自我同一性。

來源: 智愛媽媽

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

智愛媽媽

智愛媽媽