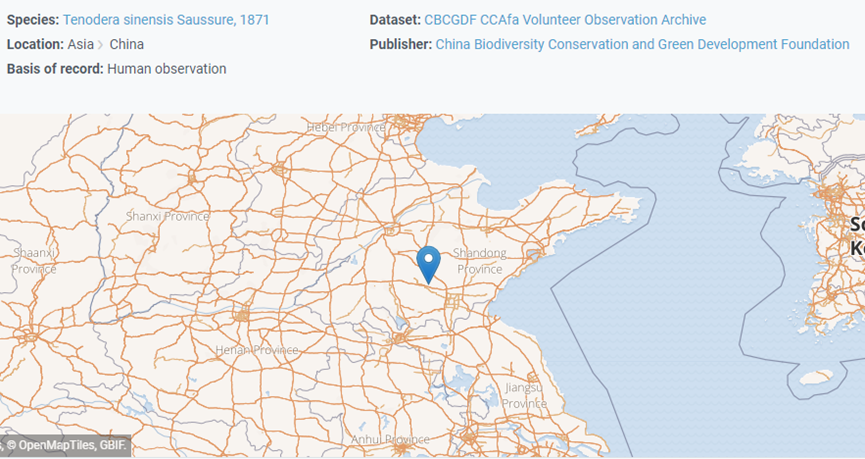

近日,中國生物多樣性保護與綠色發展基金會(中國綠發會、綠會)GBIF工作組在全球生物多樣性信息網絡(GBIF)平臺錄入并發布山東平邑中華大刀螳數據,供參考及下載。

圖源:GBIF

圖:中華大刀螳 圖源:網絡

圖:中華大刀螳卵鞘 圖源:蔣高明

據悉,綠會專家蔣高明教授于2023年7月30日在山東平邑縣蔣家莊記錄物種中華大刀螳的卵鞘。

中華大刀螳(學名:Tenodera Sinensis),別稱為中華大刀螂,又名大刀螳螂,屬于昆蟲綱,有翅亞綱,螳螂目螳科。原產于中國,是全國廣泛分布的品種,分布于南北各地,適應力很強。成蟲體型因地區不同,沿海地區較大,內陸地區較小,顏色主要以暗褐色或綠色為主。雌性體長60-120mm,雄性體長68-87mm。它們頭部呈三角形,復眼大而突出。前胸背板前端略寬,前端兩側有明顯齒列,后端齒列不明顯。前半部縱溝兩側有許多小顆粒,后半部脊線兩側小顆粒不明顯,雌蟲的腹部更寬。

中華大刀螂是重要的捕食性昆蟲,食量大、食蟲范圍廣、繁殖力強,中華大刀螂是中國農、林、果樹和觀賞植物害蟲的重要天敵。一般在早晚活動取食,喜蔭怕熱,在炎熱的夏天,中午常棲息在樹冠陰涼處或雜草叢中。秋季氣溫降低時,早晚多棲息在向陽的樹葉上。

螳螂卵蛸(桑螵蛸)含18種氨基酸,其中8種為人體必需,還含有7種磷脂成分,具有很高的藥用價值。人工飼養具有一定的經濟價值。

公民科學家是生物多樣性保護的重要力量,也是生物多樣性信息學的重要貢獻者。中國綠發會GBIF工作組通過GBIF數據平臺,來助力推動公眾參與生物多樣性保護的努力。

參考文獻:https://www.gbif.org/occurrence/4167279301

編譯:Sara

審核:Daisy

編輯:Tommy

來源: 中國綠發會

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發會

中國綠發會