布魯德第十代蟬(Brood X cicadas)是一種昆蟲,屬于鞘翅目蟬科(Cicadidae)。它們是美國中西部和東部地區特有的一種蟬群,也被稱為17年蟬或布魯德X蟬。這種蟬群的特點是它們每隔17年才會出土一次,形成了獨特的周期性出土現象。這也使得它們成為人們關注的焦點,因為它們的出土是一個規模龐大且難得的生態事件。2021年的5月和6月,美國中西部和東部地區迎來了布魯德第十代蟬(Brood X cicadas)的隆重出土。可能很多讀者朋友有印象,當時央視也報道了——數十億只蟬從土壤中鉆出。相當壯觀!

上圖:這是一張2021年布魯德第十代蟬出土后不久的照片。照片中的蟬是在2021年5月22日出現在馬里蘭州佩里霍爾的一株幼小黑莓上。圖源:Nick162534,Wikipedia。

自1893年開始統計以來,周期蟬的出現年分幾乎沒有失誤過,而2021年是周期蟬預定出現第10次,所以科學家把2021年這次爆發的蟬命名“布魯德第十代蟬”。

這些十七年蟬,留下了大量的洞穴和通往土壤深處的蟬洞。這些現象可能會影響土壤水分滲透率,在這個背景下,科學家進行了一項研究,旨在探究這些蟬洞對水文過程的影響。

2023年2月,一份新的研究成果發表在Hyrological Processes上。這項研究主要想要搞清楚的是,這些生物的大規模“爆發”式從土壤下冒出地面,對森林和城市景觀的近地表水文過程有怎樣的影響。

我們知道,在森林景觀中,生物如蟬群、蚯蚓、螞蟻等通過挖掘洞穴和隧道,形成了大量的生物孔隙。這些生物孔隙增加了土壤的通透性,促進了水分的滲透和循環。蟬群出土后,它們留下的蟬洞成為土壤中的表面連接大孔隙,使得降水可以迅速進入土壤剖面,并流入更深層次和淺層地下水水位。這些蟬洞作為通道,增加了降水與地下水之間的聯系,對于徑流動態、土壤和地下水充水和質量、營養循環等都產生了重要影響。

然而,在城市景觀中,生物對近地表水文過程的影響可能會受到較大的限制。城市化過程導致大面積的水泥硬化地面,使得生物的棲息地受到限制,生物孔隙的形成和水文過程受到阻礙。特別是在受到人類干擾較大的城市區域,如市區中心、道路和建筑密集區,生物孔隙的形成受到壓實和破壞,從而限制了水分的滲透和流動。

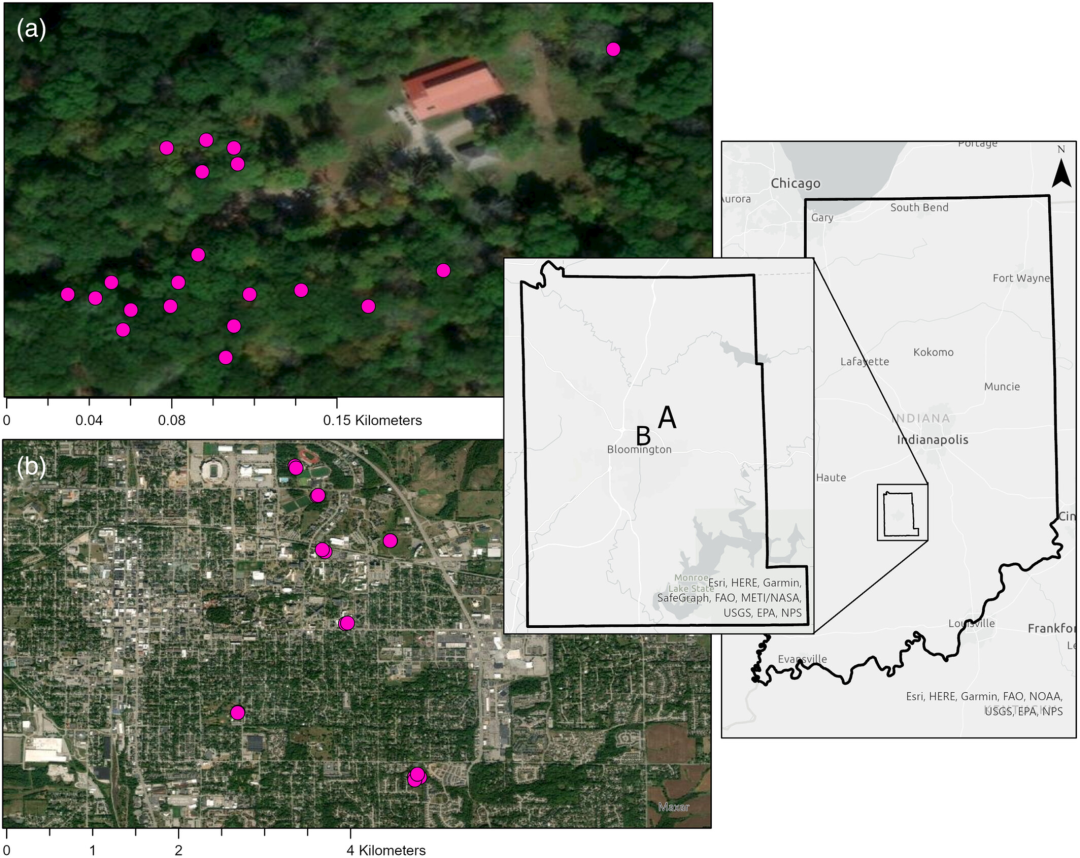

為了研究布魯德第十代蟬在2021年爆發的影響,該研究團隊采用了單環和雙頭滲透計,在美國印第安納州南部中心地區的不同出土和土地利用模式下,對現場的飽和水力傳導率(Kfs)進行了測量。

上圖:圖中顯示了位于美國印第安納州布盧明頓附近的飽和水力傳導率測量點,其中(a)標記為擾動/城市地區(標記為A),(b)標記為未擾動/森林地區(標記為B)。圖片來源:該論文作者Darren L. Ficklin等。

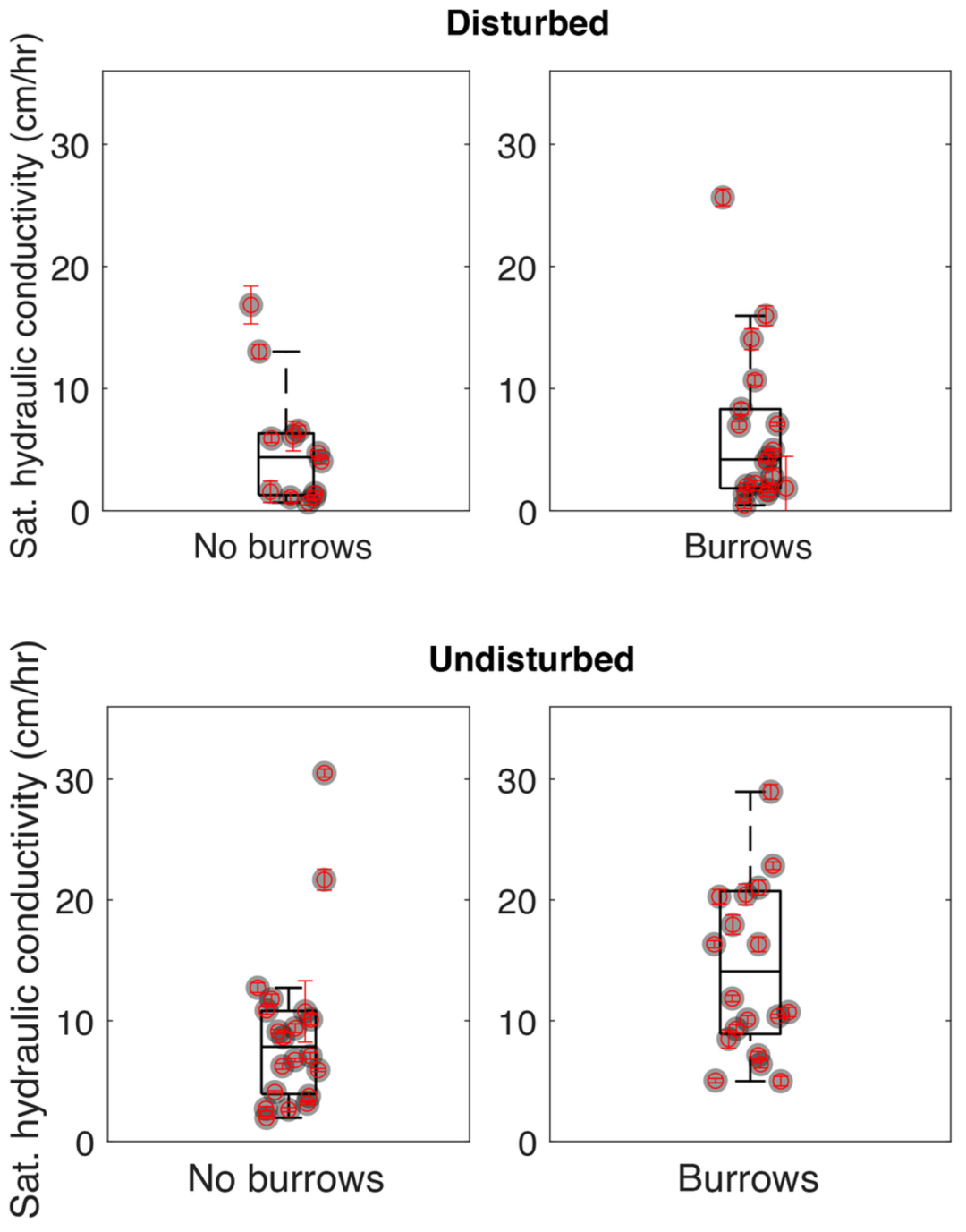

研究的實驗設計包括森林(未擾動)和城市(擾動)地區的有無蟬洞的地點。在未擾動的森林地區,研究團隊發現有蟬洞的土壤和無蟬洞的土壤之間的Kfs顯著增加了80.8%。而在城市化的地區,蟬洞對Kfs沒有產生顯著影響。此外,對于未擾動的地點,蟬洞數量與Kfs速率之間存在著顯著的相關關系,而在城市化地區并未發現相關關系。

上圖:示例測量位置、工具和觀察,包括(a) 一個有大量蟬洞的區域,(b) 一只正在出土的蟬(用圓圈標注以便清晰顯示),(c) 洞穴(n=4;用圓圈標注以便清晰顯示)位于滲透環內,以及(d) 使用SATURO雙頭滲透計進行的實驗設置,近距離測量帶有和沒有蟬洞的滲透情況。圖片來源:該論文作者Darren L. Ficklin等。

研究結果表明,蟬洞對Kfs的影響在城市化區域被最小化了。這可能是由于城市化導致的土壤壓實和其他人類干擾影響了蟬留下的大孔隙的存在。相反,未擾動地區的蟬洞形成了表面連接的大孔隙,成為降水進入土壤剖面和流入更深層次和淺層地下水水位的通道。這對于徑流動態、土壤和地下水充水和質量以及營養循環都具有重要的影響。

研究團隊的實驗結果顯示:在受到較小人類干擾的地區,例如森林中,布魯德第十代蟬的蟬洞對土壤的飽和水力傳導率產生了顯著的影響。而在受到較大人類干擾的地區,并未發現這種關聯。

上圖:圖中為箱線圖,展示了擾動(頂部)和未擾動(底部)地點的現場飽和水力傳導率,其中右側為有蟬洞,左側為無蟬洞。每個點的誤差棒代表該測量值的標準誤差。圖源:該論文作者Darren L. Ficklin等。

布魯德第十代蟬的出土現象是一個自然界的奇觀,它們的蟬洞留下了一個獨特的生態印記。這項研究的結果在水文學領域有重要意義。布魯德第十代蟬的廣泛出土將影響其他科學領域,包括植被的水分吸收、地表水徑流、地下水補給率、營養循環以及土壤水分和地下水質量的變化。研究結果為我們更好地理解這一現象帶來的影響提供了科學依據,也為未來的城市規劃和土地利用決策提供了參考。尤其是,在當下多地在大力推動“海綿城市”建設的背景下,這個問題尤為值得我們思考。

參考文獻:https://doi.org/10.1002/hyp.14822

編譯:王芊佳

審核:Samantha

編輯:Tommy

來源: 中國綠發會

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發會

中國綠發會