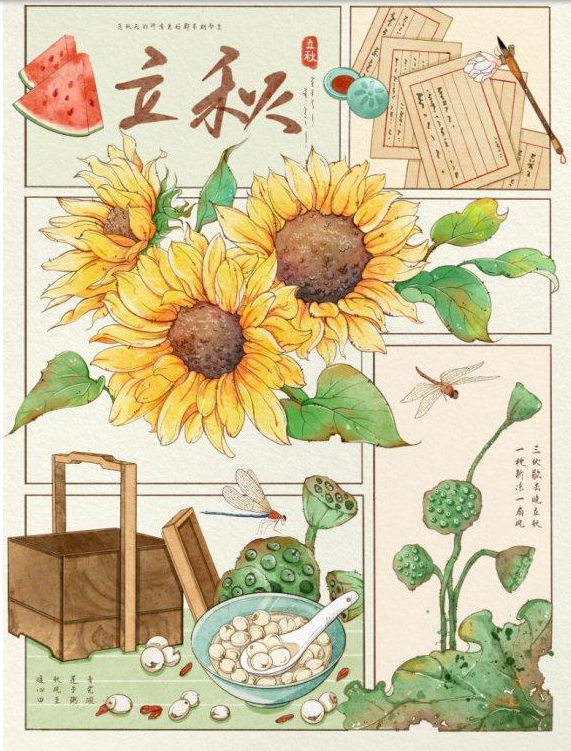

8月8日,農(nóng)歷六月廿二02:22:41為今年的立秋節(jié)氣。立秋是二十四節(jié)氣第十三個節(jié)氣,秋季的第一個節(jié)氣。斗指西南,太陽達黃經(jīng)135°,于每年公歷8月7至9日交節(jié)。

立秋并不代表酷熱天氣就此結(jié)束,初秋期間天氣仍然很熱。所謂“熱在三伏”,又有“秋后一伏”之說,立秋后還有至少“一伏”的酷熱天氣。“三伏”有初伏、中伏和末伏之分,它的日期是由節(jié)氣的日期和干支紀日的日期相配合來決定的。按照“三伏”的推算方法,“立秋”這天往往還處在中伏期間,也就是說,酷暑并沒有過完,真正涼爽一般要到白露節(jié)氣之后。酷熱與涼爽的分水嶺并不是在立秋節(jié)氣。

立秋三侯

一候涼風(fēng)至:是指“西方凄清之風(fēng)曰涼風(fēng),溫變而涼氣始肅也”。也就是說,此時的風(fēng)已經(jīng)不是暑天的熱風(fēng)了,天氣也開始呈現(xiàn)轉(zhuǎn)涼的趨勢了。

二候白露降:是指“大雨之后,清涼風(fēng)來,而天氣下降茫茫而白者,尚未凝珠,故曰白露降,示秋金之白色也”。通俗點兒說,就是早晨大地上開始有霧氣了。

三候寒蟬鳴:是指“秋天感陰而鳴的寒蟬也開始鳴叫”。寒蟬開始鳴叫,說明天氣真的開始變冷了,寒蟬之于秋天,就猶如布谷鳥之于夏天,都是一種信號。

立秋習(xí)俗

貼秋膘

貼秋膘是指在立秋這一天吃味厚的美食佳肴,增加體重,以彌補夏季的消瘦和體虛。在過去,人們常常在立秋這天用懸秤稱人的體重,與立夏時對比來檢驗肥瘦。如果體重減輕了,就被稱為“苦夏”。為了健康,人們就會通過“貼秋膘”來“以肉貼膘”。在立秋這天,普通百姓家會吃燉肉,而講究一點的人家會吃白切肉、紅燜肉,以及肉餡餃子、燉雞、燉鴨、紅燒魚等。

曬秋

秋天本身是收獲的季節(jié),這個時候,南方很多地方都有曬秋的習(xí)俗,相對來講,是比較好理解的,因為種的蔬果這些都會比較多,家里壓根就吃不完,所以只能是把它晾曬起來,做成干菜,這樣等到青黃不接的時候,拿出來就有菜吃了。

啃秋

在江南地區(qū),立秋之時要吃西瓜以“啃秋”。相傳,在明代,南京城里許多人害癩痢瘡,有人便效仿廬州府崔相公之女吃西瓜讓“癩痢”落疤自愈,結(jié)果果真如此。此后漸漸形成習(xí)俗,每年秋來之時,家家剖食西瓜,謂之“啃秋”。

民國時期出版的《首都志》記載:“立秋前一日,食西瓜,謂之啃秋。”人們相信立秋時吃西瓜可整個秋天不生病,并可免除冬天和來年春天的腹瀉。

來源: 新浪網(wǎng)

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普惠民

科普惠民