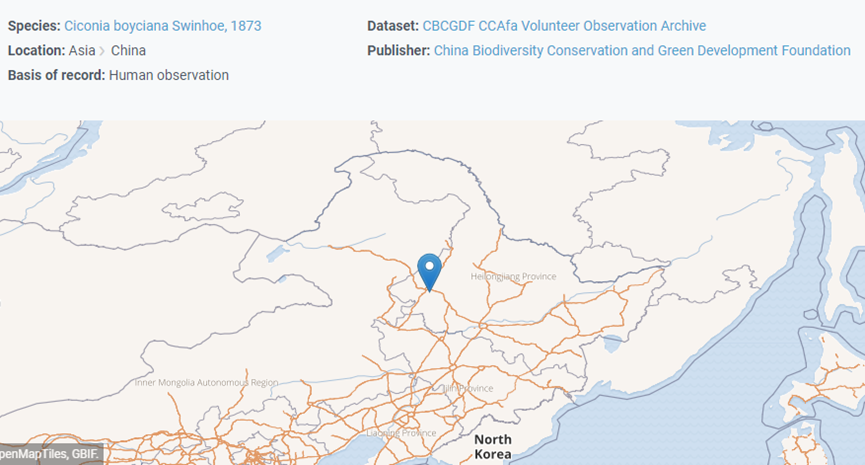

全球生物多樣性信息網(wǎng)絡(luò)(GBIF)是一個(gè)國際大科學(xué)計(jì)劃,匯集了來自世界各地的生物多樣性數(shù)據(jù),被譽(yù)為全球生物多樣性信息學(xué)最重要的“基礎(chǔ)設(shè)施”之一,為全球科學(xué)研究和環(huán)境保護(hù)提供重要的開放數(shù)據(jù)支持。近日,中國生物多樣性保護(hù)與綠色發(fā)展基金會(huì)(中國綠發(fā)會(huì)、綠會(huì))GBIF工作組在該平臺(tái)錄入并發(fā)布黑龍江扎龍保護(hù)區(qū)濕地東方白鸛數(shù)據(jù),供參考及下載。

圖源:GBIF

攝影:周晉峰

2023年7月26日,中國綠發(fā)會(huì)秘書長周晉峰博士等調(diào)研人員在黑龍江省齊齊哈爾地區(qū)扎龍保護(hù)區(qū)濕地記錄了東方白鸛。

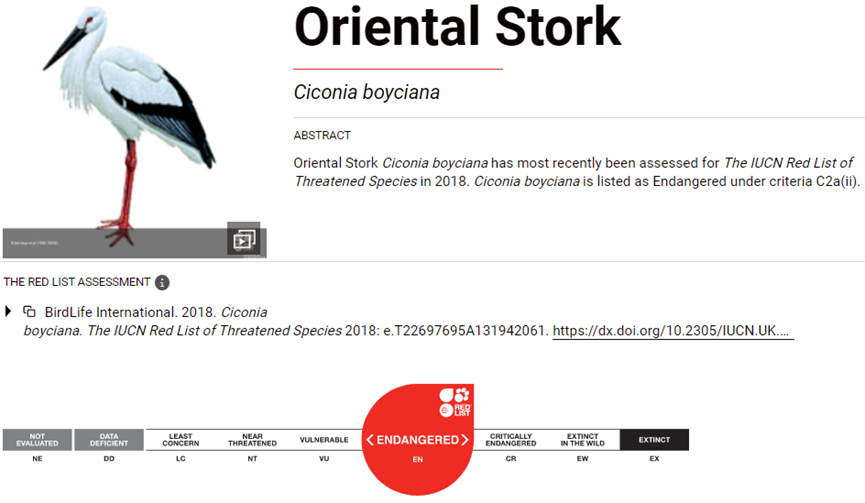

東方白鸛(學(xué)名:Ciconia boyciana;英文名:Oriental Stork)是大型涉禽,體態(tài)美麗而優(yōu)雅。身體上的羽毛主要為純白色。翅膀?qū)挾L,長而粗壯的嘴十分堅(jiān)硬,呈黑色;眼睛周圍、眼線和喉部的裸露皮膚都是朱紅色;腿、腳甚長,為鮮紅色。東方白鸛是國家一級(jí)保護(hù)動(dòng)物,在世界自然保護(hù)聯(lián)盟(IUCN)瀕危物種紅色名錄列為全球?yàn)l危物種(EN)。

圖源:IUCN

東方白鸛在繁殖期主要棲息于開闊而偏僻的平原、草地和沼澤地帶,冬季主要棲息在開闊的大型湖泊和沼澤地帶。除繁殖期成對(duì)活動(dòng)外,其他季節(jié)常成群活動(dòng)。

東方白鸛主要以魚為食。也吃蛙、小型嚙齒類、蛇、蜥蜴、軟體動(dòng)物、節(jié)肢動(dòng)物、甲殼類、昆蟲等其他動(dòng)物性食物。它們會(huì)在淺水區(qū)采取緩慢移動(dòng)或水中靜等的方式覓食,但大多數(shù)時(shí)間還是在地面活動(dòng)。

中國是東方白鸛遷徙路線上的關(guān)鍵區(qū)域。許多東方白鸛在中國東北地區(qū)繁殖,遷徙時(shí)經(jīng)過黑龍江、吉林、遼寧、河北、山東、北京等地,在長江下游、福建、廣東沿海島嶼、香港和臺(tái)灣等地越冬。

通過GBIF平臺(tái),世界各地的科研人員、自然保護(hù)機(jī)構(gòu)可以共享和訪問大量的生物多樣性數(shù)據(jù),促進(jìn)全球的科學(xué)合作和資源共享,從而更好地了解和保護(hù)地球上的生物多樣性。中國綠發(fā)會(huì)GBIF工作組通過GBIF數(shù)據(jù)平臺(tái),來助力推動(dòng)公眾參與生物多樣性保護(hù)的努力。

參考文獻(xiàn):https://www.gbif.org/occurrence/4165140301

編譯:Sara

審核:Daisy

編輯:Tommy

來源: 中國綠發(fā)會(huì)

科普中國公眾號(hào)

科普中國公眾號(hào)

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發(fā)會(huì)

中國綠發(fā)會(huì)