出品:科普中國

作者:孫佳鳳 陳樹清(諸城市恐龍文化研究中心)

監制:中國科普博覽

山東地區在白堊紀是恐龍生活的樂園,膠萊盆地的諸城、萊陽地區保存有大量恐龍骨骼和恐龍蛋化石,其時代多集中在晚白堊世。諸城因發現目前世界上規模最大、化石儲量最豐富的恐龍化石群而聞名于世,萊陽是世界發現恐龍化石最早也最豐富的地區之一。

早白堊世的恐龍骨骼化石中,比較著名的主要有蒙陰發現的我國第一只蜥腳類恐龍——師氏盤足龍和萊陽發現的少量鸚鵡嘴龍化石。除此之外,山東還有豐富的恐龍足跡化石,其中沿山東沂沭斷裂帶(諸城-莒南-臨沭-郯城一線)還發現了極為壯觀的早白堊世晚期恐龍足跡化石群,其規模中外罕見,堪稱恐龍地質遺跡奇觀,具有重要的科研價值。

一、沂沭斷裂帶上的恐龍足跡

某些地方的地殼由于受到強大的壓力或拉力,就會產生破裂,這些破裂表現在地表就是斷層(或斷裂)。斷層往往并不是孤立出現的,而是會成群出現,組成沿著一定方向分布的斷裂帶。斷裂帶的活動往往會導致地震的形成,給人們帶來深重災難。

小型斷裂,大的斷裂可綿延數百乃至上千千米

(圖片來源:geograph)

沂沭斷裂帶是我國著名的“郯廬斷裂帶”的延伸,其在山東省境內的部分又稱沂沭斷裂帶,因大致位于沂河與沭河之間而得名。沂沭斷裂帶是一條延伸長、規模大、切割深、活動時間長的復雜斷裂帶,形成于元古代,至今仍在活動,是我國重要的地震帶。

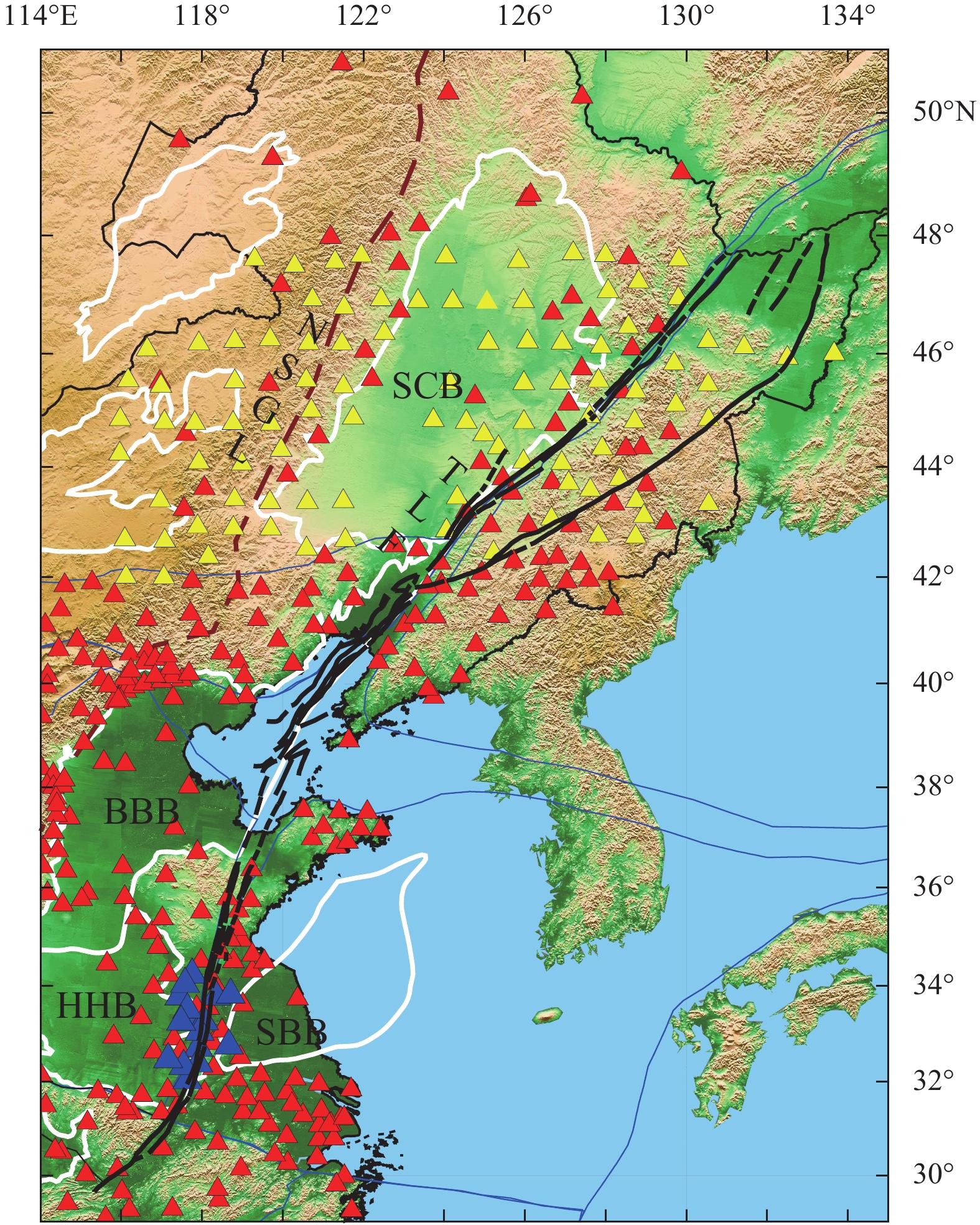

郯廬斷裂帶的分布圖,最初發現它時,科學家認為其僅從山東郯城到安徽廬江,但后面發現其僅在中國境內就綿延2400多千米,向東北直達鄂霍茨克海,沂沭斷裂帶就是其在山東的一段

(圖片來源:Li L, Shen W, Sui S, et al. Crustal thickness beneath the Tanlu fault zone and its tectonic significance based on two-layer H-κ stacking[J]. Earthquake Science, 2021, 34(1): 47-63.)

野外地質調查發現,中生代沂沭斷裂帶下白堊統上部大盛群中 ( 早白堊世晚期) 保存了至少 8個恐龍足跡群點,分別是沂沭斷裂帶北部諸城張祝河灣村和棠棣戈莊村2處恐龍足跡化石點、中部莒南1處恐龍足跡化石點、中南部臨沭2處恐龍足跡化石點、南部郯城-東海3處恐龍足跡化石點,沂沭斷裂帶由南到北共計650多個足跡。

(圖片來源:古地理學報)

二、我們為什么要研究恐龍足跡群?

因為通過恐龍足跡化石的研究,我們不僅能獲得關于恐龍本身的生理結構特征和恐龍的習性等,還能獲得恐龍生活區域的環境特點。

恐龍足跡能否保存及其好壞與深淺,除了與恐龍自身的身高、體重、行走速度有關外,還與地表物質組分、干濕程度及黏度密切相關。通常在含水率高、粒度細、黏度大的層面上留下的足跡要深,反之則淺; 但又不能太濕、太細或太黏。太濕、太細可能保存不住,馬上被水沖掉或是垮掉或被踩塌的物質掩埋; 太黏則會使留下的足跡變形而難于識別; 但也不能太干,太干則根本留不下足跡——總而言之,恐龍足跡的保存條件比較嚴苛,需要不多不少剛剛好。

其次,恐龍足跡留下后應迅速被沉積物掩埋并經過石化作用成巖。之后地殼抬升,經過差異風化(這要求保留凹型足跡的巖石與后來的覆蓋層巖性不一樣)將足跡暴露出來被人們發現。有這種條件的地表一般都出現在湖濱、海濱及河灘地,因而多與波痕、泥裂、雨痕等共同出現。

波痕是波浪運動留在巖石表面一種構造。我們在河、湖、海邊就能經常見到現代的波痕,現在保留下來的波痕也就反應了這里之前的環境就是河畔、湖畔或是海濱。

保存在巖層中的波痕

(圖片來源:Wikipedia)

在河灘、湖濱、海邊等泥質沉積物上,常可見到多角形的裂紋,稱為干裂(又稱泥裂),這是在沉積時沉積物未固結即露出水面,受到日曬,水分蒸發,體積收縮而產生的,反映地層暴露出水面,氣候干旱炎熱。

現代泥裂

(圖片來源:Wikipedia)

保存在巖層中的泥裂

(圖片來源:Wikipedia)

雨痕是雨點降落在未固結的泥質、砂質沉積物表面所產生圓形或橢圓形的凹穴。

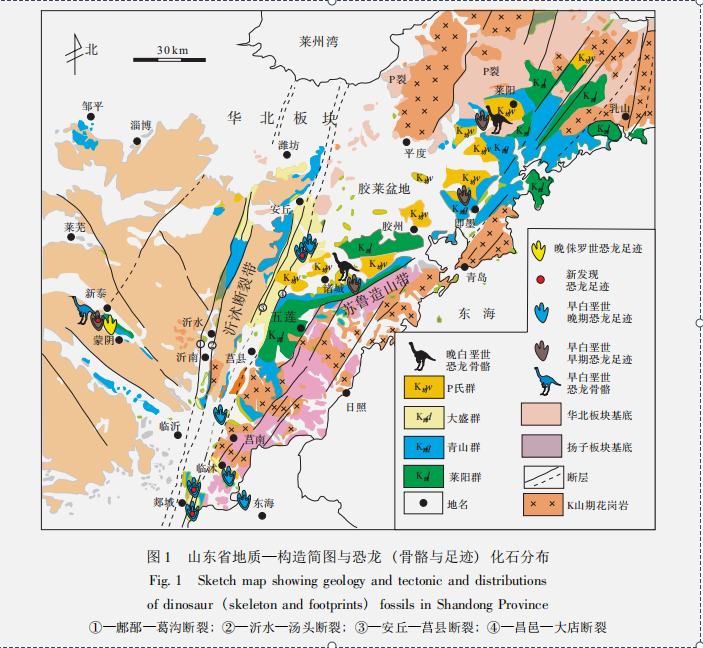

山東沂沭斷裂帶下白堊統典型恐龍足跡類型

1—恐龍足跡,莒南; 2—蜥腳類足跡,諸城石橋子鎮棠棣戈莊村; 3—蜥腳類恐龍足跡,郯城東; 4—足印,臨沭后店子村西; 5—獸腳類足跡; 6鳥腳類恐龍足跡; 7鳥腳類恐龍足跡; 8—鳥腳與獸腳類足跡

(圖片來源:古地理學報)

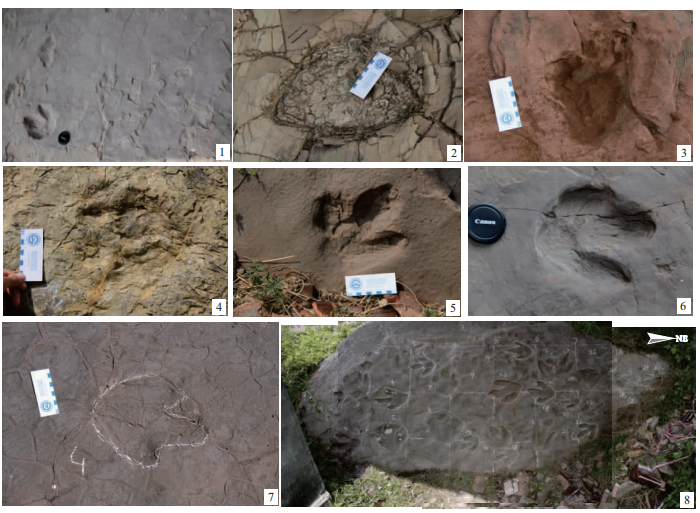

山東沭河裂谷帶下白堊統足跡發育剖面伴生的各種層面構造

1—4泥裂,產地依次為莒南后左山地質公園、郯城馬陵山清泉寺、郯城馬陵山清泉寺、郯城東; 5—8波痕產地依次為郯城東、臨沭岌山、臨沭岌山、莒南地質公園; 9—褐色粉砂巖中生物鉆孔,產地為郯城東

(圖片來源:古地理學報)

通過分析恐龍足跡化石以及保存化石的巖層狀態,能推斷出當時恐龍生活區域的環境和氣候特征,這能補充恐龍骨骼化石研究方面的不足。因為恐龍骨骼化石及其地層沉積特征,反應的是恐龍死后的埋藏環境,而恐龍足跡化石則反應的是恐龍生活時的環境,二者可以相得益彰,共同構建恐龍從生存到死亡—埋藏—成巖的全過程。

沂沭斷裂帶足跡化石點多,分布廣,層位多,足跡數量和造跡恐龍種類豐富。沭河斷裂帶的恐龍足跡產出于大盛群田家樓組,地質年代為1.1億—1億年前,屬于早白堊世晚期 。恐龍足跡一般為凹形印痕,造跡者以蜥腳類恐龍為主,其次為鳥腳類和獸腳類。足跡多保存在發育波痕、泥裂、雨痕等沉積構造的細砂—砂巖沉積物層面,指示各足跡點環境當時為濱淺湖灘或三角洲前緣。這里時而被水淹沒,時而露出水面,恐龍在岸邊沉積物上留下大量足跡,水流也在岸邊沉積物上留下波痕,當水退去之后,之前形成的足跡、波痕被暴露地表,發生干化固結,并在岸邊沉積物表面形成泥裂,當再次漲水時,干化的足跡、泥裂、波痕就被水(水動力不能很強)攜帶的新的沉積物覆蓋、保存,隨后進入成巖階段,最終經歷上億年的時光后被我們發現。

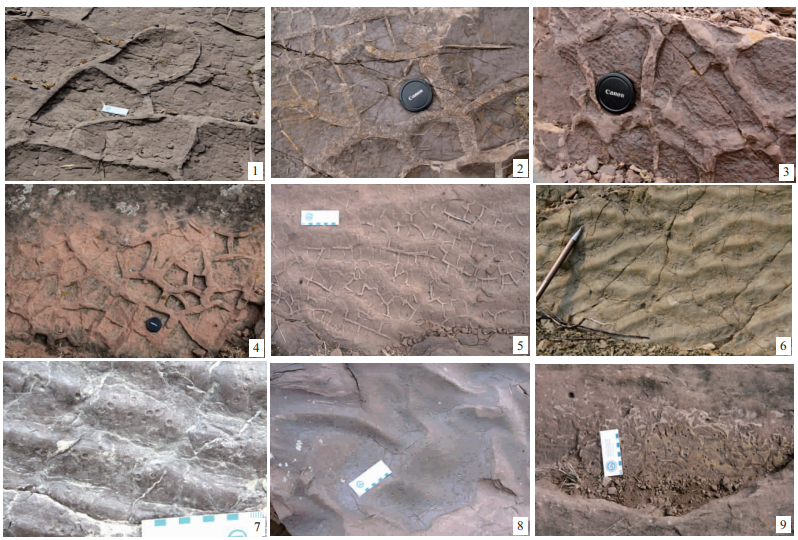

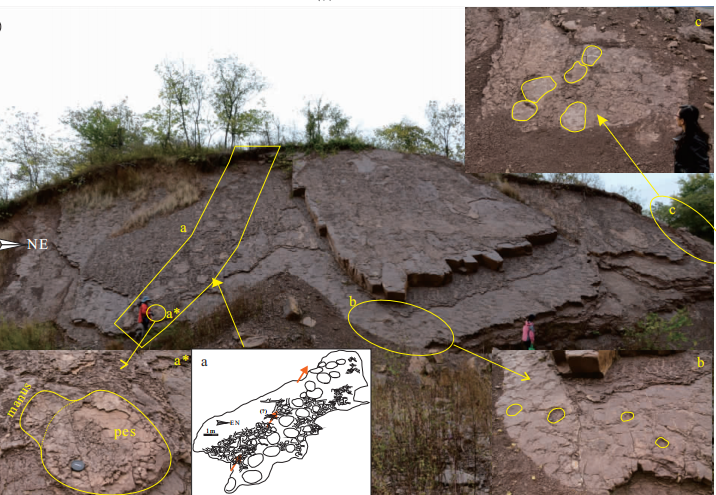

此外,從這些恐龍足跡我們還能推斷出恐龍的身體結構、行為特點來。恐龍行走時,相鄰的兩個腳印之間的距離叫作“單步”;相鄰的同一只腳的腳印之間的距離叫作“復步”;連續的一串腳印叫作“行跡”。郯城北有21 個巨型蜥腳類足跡構成的巨型行跡,單個足跡直徑近100 cm ( 下圖 a* ),可能僅次于蘭州西南鹽鍋峽下白堊統河口群內中國最大的蜥腳類足跡化石。若以臀高等于足徑的4倍為計算依據來還原造跡恐龍大小,那么該造跡恐龍至少達 4 m 高,依據臀高與體長之比約為1:4,可得到恐龍的體長約為16m。

沂沭斷裂帶地區蜥腳類足跡規模不一,其中已發現的最大后足直徑近100 cm ( 郯城) ,最小者不超過33cm; 但鳥腳類足跡變化不大,長度一般在30—30cm 之間。應用恐龍足跡復步長與臀高之比值 ( 即用復步長 SL 與臀高 h 比值,SL /h) 可以計算恐龍行走的速度和表示恐龍的行走狀態 ( SL /h < 2.0 為慢行 狀態,2.0 < SL /h <2.9為小跑,SL /h >2.9 為奔跑 。依此方法和原理計算沭河裂谷帶大盛群足跡數據后,發現造跡恐龍多處于漫步行走狀態,推斷這些造跡恐龍正處于棲息生活狀態。

3 列蜥腳類恐龍行跡 ( a,b,c) 中的 a 列可能為目前中國第2大蜥腳類足跡,郯城北清泉寺

(圖片來源:古地理學報)

三、為什么恐龍足跡沿著沂沭斷裂帶分布?

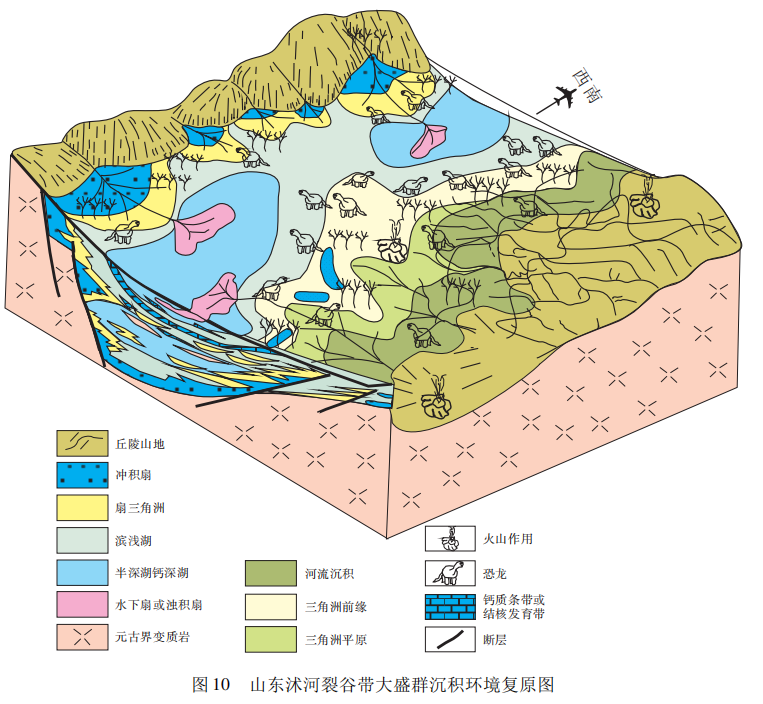

那為什么這么多恐龍足跡化石都沿著沂沭斷裂帶分布呢?地質資料顯示,早白堊世晚期開始,沂沭斷裂帶基底強烈拉張—斷陷,形成一個被丘陵環繞的湖泊,且處于湖泊面積最大時期,斷裂帶沿線地區是長長的湖岸線,周邊為開闊的湖泛平原,生長著繁盛的植被,氣候適宜,在此棲息著包括恐龍在內的各種生物,大量恐龍足跡的發現也印證了早白堊世晚期沂沭斷裂帶沿線地區生態系統優良,特別適宜恐龍生存,所以形成了多個恐龍足跡化石點沿沂沭斷裂帶分布的現象。

(圖片來源:古地理學報)

山東的多處早白堊世足跡化石點,為研究中國東部地區早白堊世恐龍動物群生存演化、古生態和古環境提供了條件和重要新材料。白堊紀是恐龍動物群逐漸輻射的時期,也是現生動物群起源和輻射的重要時期。

近年來科學家對東亞白堊紀陸生生物群特別是早白堊世熱河生物群進行了廣泛研究,早白堊世熱河生物群發現的帶毛恐龍、哺乳動物、翼龍類、原始鳥類、魚、昆蟲以及早期被子植物等化石都是以骨骼等實體化石為依,而相應的足跡化石卻較為少見,如冀北—遼西義縣組僅發現兩例。相比之下,中國東部山東地區早白堊世恐龍骨骼化石較少,僅見有少量的鸚鵡嘴龍,而恐龍、翼龍、鳥類足跡卻較多,主要賦存于下白堊統下部萊陽群和上部大盛群2個層位。山東保存的大量恐龍骨骼和恐龍蛋化石,其時代多集中在晚白堊世,而早白堊世恐龍足跡的發現則彌補了骨骼化石缺乏所帶來的不足。

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽