國家麻醉專業質量控制中心

通信作者:黃宇光

項目基金:中央高水平醫院臨床科研專項(2022-PUMCH-B-006,2022-PUMCH-C-011);首都衛生發展科研專項項目(2018-2-4013)

文章來源:協和醫學雜志, 2023,14(4):734-743.

訪談專家丨黃宇光 教授

圍術期低體溫是指由于圍術期非醫療目的導致患者核心體溫低于36 ℃的一種臨床現象[1],發生率為7%~90%,可導致諸多不良結局[2-3]。防治圍術期低體溫已成為加速康復外科(ERAS)的重要環節[4]。

自**《圍手術期患者低體溫防治專家共識(2017)》**[5]發布以來,麻醉科醫師和外科醫師對圍術期低體溫防治作出了積極努力,但2019—2021年北京部分醫院統計結果表明,患者術中低體溫發生率仍高達29.9%,主動保溫率也僅為26.3%[6],圍術期體溫管理仍有待進一步加強。

2022年,國家麻醉專業質量控制中心已將全身麻醉術中體溫監測率、術中主動保溫率、麻醉手術期間低體溫發生率、麻醉恢復室入室低體溫發生率等4項指標納入麻醉專業醫療質量控制核心指標,旨在通過將體溫監測、干預和結局等納入系統管理,持續提升圍術期患者的體溫管理質量。

中華醫學會麻醉學分會基于當前的循證醫學證據及五年來國內外在圍術期低體溫防治領域取得的重要進展,組織我國麻醉學領域相關專家,對第一版共識更新修訂后形成《圍術期患者低體溫防治專家共識(2023版)》,以強化手術患者的體溫規范化管理,減少術中和術后低體溫相關并發癥發生率,優化患者術后轉歸。

1 共識制訂方法

本共識由國家麻醉專業質量控制中心發起,工作組成員由全國麻醉質控專家和麻醉學科專家組成。2022年5月16日啟動共識制訂工作,2023年4月14日完成定稿。

以“perioperative hypothermia” “perioperative temperature” “thermal management”和“periopera-tive warming”為關鍵詞檢索了Medline、Embase、Ovid和Cochrane圖書館數據庫,以“圍(手)術期低體溫”、“體溫保護”和“體溫管理”為關鍵詞檢索了中國知網和萬方數據知識服務平臺數據庫,檢索時間為建庫至2023年4月13日。

本共識參考了相關指南5篇,系統評價8篇,納入其他相關高質量臨床試驗、隊列研究、病例-對照研究30余篇。由專家組共同討論,提出相應章節的核心臨床問題并撰寫提綱,提交工作組討論通過。于2022年11月11日完成初稿,采用德爾菲法,經過2輪專家討論和溝通,最終形成了15條推薦意見[7] 。

2 圍術期低體溫的影響因素

患者圍術期發生低體溫的危險因素很多,主要包括患者因素、手術因素、麻醉因素(包括藥物因素)、環境因素以及是否干預等[2-3,8-9](表1)。

表1 圍術期低體溫的危險因素

在多重因素作用下,患者發生低體溫的概率明顯增加。目前尚無強有力的證據表明任何單一因素會增加患者圍術期低體溫的發生率。

推薦意見1

圍術期患者因素、手術因素、麻醉因素和環境因素等以及是否采取干預措施是復合形成低體溫的影響因素。投票贊成率:100%(35/35)。

===

3 麻醉與圍術期低體溫

體溫調節依賴溫度感受器、中樞體溫調節和傳出效應[10]。全身麻醉后大多數患者處于肌肉松弛狀態,喪失了體溫的生理性調節。因此體外溫度管理是維持體溫的重要途徑。

Sessler[11]闡述了麻醉后體溫變化的主要過程:包括熱量再分布期,外周血管的擴張,中樞體溫調節的抑制,造成最初的體溫丟失,體溫下降持續時間約1 h,之后由于熱輻射、對流、傳導和蒸發等原因,體溫呈緩慢線性下降持續約2~3 h;當持續的低體溫激發了內源性血管收縮機制后,散熱和產熱趨于平衡而達到平臺期。

椎管內麻醉和神經阻滯同樣可影響體溫調節系統[12] ,主要原因包括:熱量再分布、中樞體溫調節功能減弱、自主體溫調節防御神經傳導受阻。椎管內麻醉可使阻滯區域血管擴張,熱量丟失增加,降低機體血管收縮和寒戰閾值約0.5 ℃,提高出汗閾值約0.3℃,同時阻滯區域的冷感覺信號傳入受阻,低體溫調節的反應溫度降低[10] 。

椎管內麻醉復合全身麻醉時,由于二者均可降低觸發血管收縮的閾值,因此復合麻醉較單純全身麻醉更晚出現血管收縮,同時由于全身麻醉會抑制單純椎管內麻醉時機體為增加產熱而誘發的寒戰反應,因此復合麻醉時核心體溫會持續降低而不會出現單純全身麻醉時的平臺期[13] 。

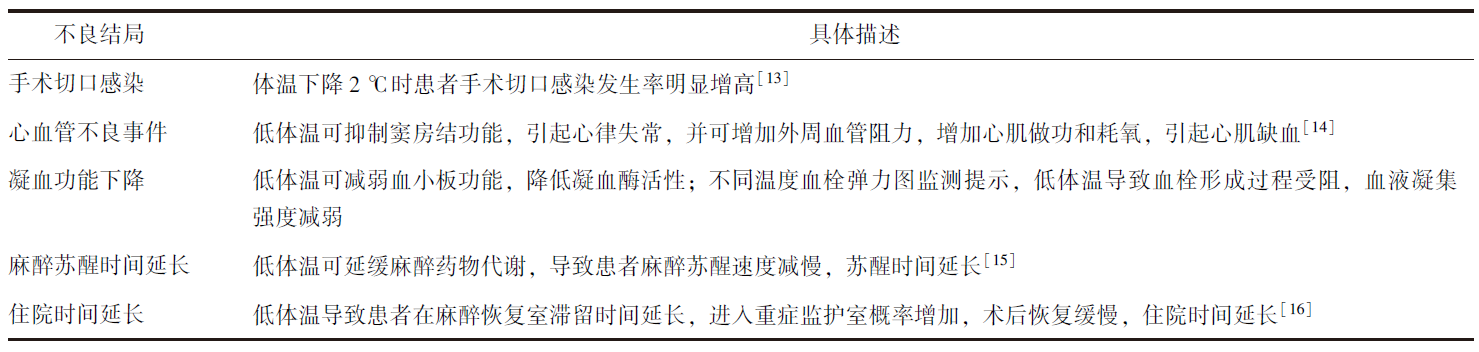

4 圍術期低體溫與不良結局

既往低體溫與不良結局的關系主要局限于一些樣本量較小的臨床研究中。圍術期低體溫可導致心血管不良事件(如室性心律失常、心肌缺血、心肌梗死等)、外科手術部位感染、凝血/纖溶功能障礙、輸血需求增加、麻醉藥物效能和代謝改變、患者術后蘇醒時間延長和寒戰等不適癥狀增加等(表2),而出現上述情況的患者核心體溫為34.5~35.5 ℃。低體溫導致手術部位感染(主要為淺表感染)發生率增高3倍,心臟不良事件(主要是室性心律失常)發生率增高2倍,保溫可降低36%的臨床輸血率[17-18] 。

表2 圍術期低體溫不良結局

2022年,Lancet 發表了一項我國實施的大樣本隨機對照臨床試驗,共納入5013例患者,探討圍術期體溫控制在35.5 ℃(常規體溫管理)或37.0 ℃(積極保溫)對術后心血管不良事件(非心臟手術后心肌損傷、非致死性心臟驟停、癥狀性心肌缺血)和術后30 d內全因死亡率的影響,結果表明,非心臟大手術患者術中核心體溫應維持于35.5~37.0 ℃,尚無證據表明任何實質性結局指標間具有統計學差異[19] 。

推薦意見2

圍術期核心體溫低于35.5 ℃可能與心血管不良事件、手術部位感染等不良結局相關。投票贊成率:97.1%(34/35)。

===

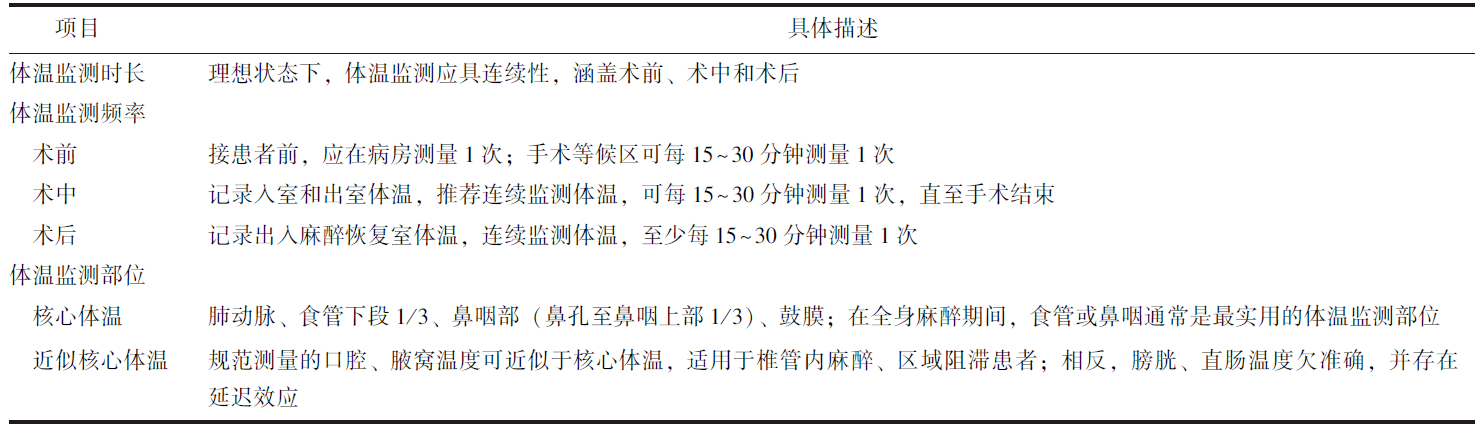

5 圍術期核心體溫監測

圍術期患者體溫監測主要為核心體溫,而外周組織溫度比核心體溫低2~4 ℃。臨床患者體溫監測的部位和技術方法對于發現和防治低體溫十分重要。本專家共識明確了患者體溫監測的時機、頻率和常用監測方法(表3)。

表3 圍術期體溫監測

手術患者的體溫監測應具有動態連續性,涵蓋整個圍術期,包括術前、術中和術后恢復期。圍術期患者的體溫監測部位和方法應盡可能與進入手術室前保持一致。術中持續進行每隔15~30 min監測1次體溫,且術后麻醉恢復室內仍需進行體溫監測,這不僅有助于評估術中體溫保護措施的效果,還可為后續治療提供參考[18] 。

核心體溫測量準確性由高至低的部位為血液(肺動脈、頸內靜脈、股動脈等)、左心房相鄰的食管下段1/3、鼻咽部、膀胱、直腸、口腔、鼓膜、顳動脈等[10] 。在全身麻醉期間[19] ,食管或鼻咽通常是最實用溫度監測部位,正確放置食管溫度探頭對于獲得準確的體溫數據至關重要,探頭尖端的目標位置是食管的下1/3或鼻孔下10~20 cm [20-21] 。直腸或膀胱的溫度可反映核心體溫的快速變化,適用于評估心肺轉流期間外周復溫的充分性(盆腔手術除外)。

新型體溫監測方法(如電子體溫計和紅外線體溫計等)具有快速、精確、舒適的優勢,已逐漸取代傳統的水銀體溫計。新型體溫監測方法的精確性取決于測量部位,可實現連續監測和數據聯網傳輸,使得圍術期體溫監測更實時、準確[22] 。

推薦意見3

手術患者的體溫監測應具有動態連續性,涵蓋整個圍術期,包括術前、術中和術后恢復期;術中需應用準確度高、成本低、創傷小且能夠準確反映患者核心體溫的體溫測量方法與部位。投票贊成率:100%(35/35)。

===

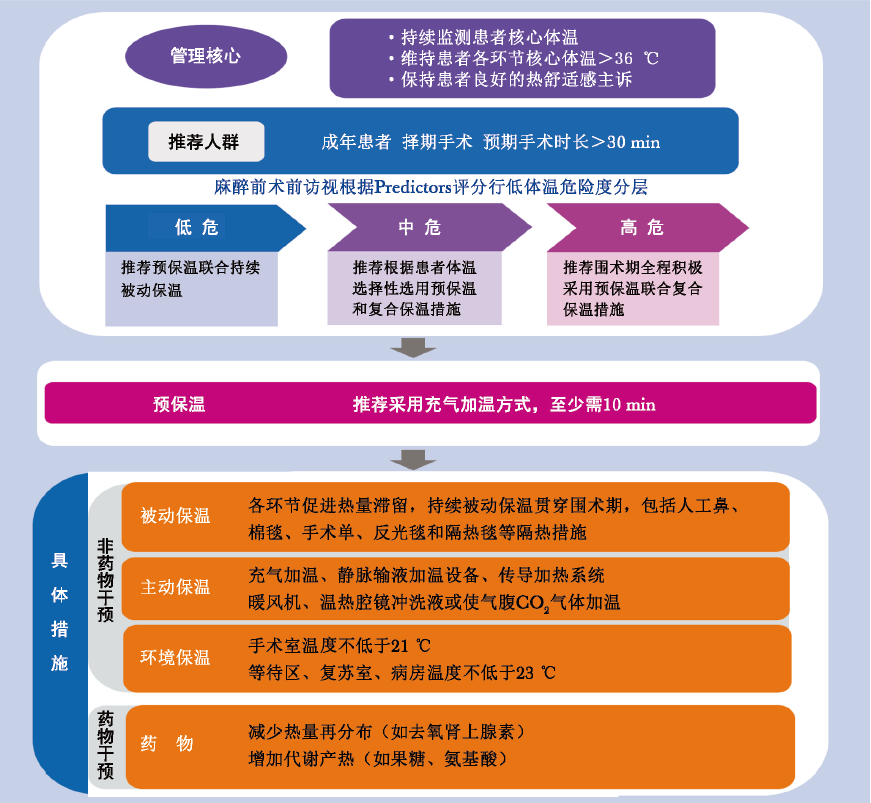

6 圍術期低體溫防治措施

6.1 體溫管理目標

目前根據既往研究和臨床指南,術中維持患者核心體溫目標依舊定義為不低于36 ℃[16]。圍術期低體溫防治的具體措施主要包括[23] :(1)物理保溫措施,主要分為被動保溫、主動保溫和增加環境溫度;(2)藥物干預措施。

推薦意見4

結合患者熱舒適度,手術患者的體溫維持目標為36 ℃。投票贊成率:100%(35/35)。

6.2 物理保溫措施

6.2.1 被動保溫

被動保溫促進熱量滯留,應貫穿于整個圍術期,包括人工鼻、棉毯、手術單、反光毯和隔熱毯等隔熱措施[24-26] 。被動保溫可減少30%的熱量損失,其保溫效果與覆蓋物的材料、面積及覆蓋層數相關。

6.2.2 主動保溫

主動保溫主要指利用加熱裝置產生熱量應用于皮膚和其他外周組織。

(1)充氣加溫(FAW)設備,屬于對流加熱,是目前臨床廣泛使用的主動加溫方法之一[24-26] ,適用于成人及新生兒、嬰幼兒、肥胖患者等特殊人群的保溫。加熱后通過空氣對流或接觸傳導使機體加溫,減少熱量丟失,從而維持患者核心體溫處于正常范圍,不增加切口感染率,較被動保溫(棉被、棉毯)可更有效預防圍術期體溫降低,加速低體溫患者復溫。其保溫效果與手術體位、保溫部位(上腹部、下腹部、全身)、設定溫度范圍等有關[27] 。

(2)靜脈輸液加溫設備,包含各類隔熱靜脈輸液管道、水浴加溫系統、金屬板熱交換器、對流加溫系統等低流速或高流速加溫設備。超過1000 mL的液體以及冷藏血制品建議采用靜脈輸液加溫設備加溫至37 ℃以上再輸注[28] ,但血制品加溫不應超過43 ℃,且不宜采用水浴和微波加溫方法[29] 。

(3)傳導加熱系統,包含傳導型電熱毯、循環水加熱系統、碳纖維電阻加溫系統。薈萃分析顯示,FAW設備對椎管內麻醉患者的保溫效果優于傳導型電熱毯[30-31] 。隨機對照研究結果提示,循環水加熱系統對于不同腹部手術患者的術中保溫效果與FAW設備類似,聯合FAW設備時保溫效果更佳[31-32] 。一項前瞻性臨床試驗證實,與被動保溫相比,碳纖維電阻加溫系統更能有效預防圍術期低體溫的發生[33] 。

(4)其他保溫措施,包括溫熱腔鏡沖洗液或CO2氣腹氣體加溫等[34-36] ,均可有效減少術中熱量丟失。

推薦意見5

被動保溫措施應貫穿整個圍術期,主動保溫措施優于被動保溫措施,復合保溫方法更利于維持患者圍術期體溫穩定,從而有效預防低體溫的發生。當患者體溫<36 ℃時應開始主動保溫,主動保溫方式首選充氣加溫,充氣加溫效果與手術體位、溫度設定和加溫部位相關。投票贊成率:100%(35/35)。

6.2.3 環境溫度調控

熱輻射熱量的丟失主要取決于患者皮膚與環境的溫度差。經過再分布后,環境溫度對保溫患者核心體溫的影響很小。對主動加溫患者,環境溫度可設置為手術室團隊舒適溫度[37] 。國內外普遍推薦成人術中手術室溫度不低于21 38] ,實施兒科手術的手術室溫度不低于23 ℃ [39-40] 。將上述主動保溫的措施組合實施即為復合保溫。現有研究表明,復合保溫比單一化的主動保溫更加有效[41] 。

推薦意見6

對主動加溫患者,環境溫度可設置為手術室團隊舒適溫度。推薦成人術中手術室溫度不低于21 ℃,實施兒科手術的手術室溫度不低于23 ℃。投票贊成率:97.1%(34/35)。

6.3 藥物干預措施

藥物干預的目的主要是減少熱量再分布(如去氧腎上腺素) [42]和增加代謝產熱(如果糖、氨基酸) [43-44] 。

7 圍術期低體溫防治臨床路徑

依據圍術期患者低體溫評估和防治具體操作流程(圖1) ,在術前、術中和術后3個階段采取積極的體溫保護措施,可降低患者低體溫及后續并發癥的發生率[1-2,4-5] 。

圖1 圍術期患者低體溫評估和防治操作流程

7.1 術前

術前指患者接受麻醉前1 h,此時患者通常被轉運至手術室或患者等候區。術前暴露于寒冷的環境,幾乎所有患者均伴有外周血管收縮和外周組織冷感。即使患者術前體溫正常,但由于術中熱量再分布和體內熱量短時間快速流失,術后體溫仍很難迅速糾正,因此需術前有效評估、及時給予預保溫措施以達到預防低體溫發生的目的。

7.1.1 風險評估

良好的圍術期體溫保護措施依賴于麻醉科醫師術前對患者低體溫風險分級的評估,綜合考慮臨床效益和潛在風險等因素(包括患者因素、麻醉因素、手術因素和是否干預等),從而對患者實施個體化圍術期體溫管理措施。

2017年一項全國橫斷面研究中,納入患者體質量指數(BMI)、術前基礎體溫、手術規模、麻醉時間等危險因素構建了患者低體溫風險預測模型,采用圍術期低體溫風險概率評分表(又稱Predictors評分)以獲得患者圍術期發生低體溫的風險值[45] ,在此評分基礎上研發出圍術期低體溫風險預測APP,便于麻醉科醫師進行術前低體溫風險評估。

2020年一項前瞻性單中心隊列研究初步驗證了低體溫預測APP的準確性,無論是Predictors評分還是APP均可有效預測圍術期低體溫風險(AUC:0.7~0.729) [6,46] ,從而可將風險細分為低危、中危和高危(即根據風險預測百分數劃分,低危為0~<70%;中危為70%~<90%;高危為≥90%),表明各危險度分層的預測效能良好,對低體溫風險進行分層評估及干預,有助于優化圍術期體溫保護策略。

推薦意見7

建議對所有接受全身麻醉或椎管內麻醉持續時間超過30 min的患者首先進行低體溫風險分層,綜合考慮多維度各項危險因素,可采用圍術期低體溫風險概率Predictors評分。投票贊成率:97.1%(34/35)。

7.1.2 體溫保護原則

(1)若患者術前核心體溫<36 ℃,應盡快實施主動加溫(除外急診手術,如大出血、急腹癥等特殊情況),使患者體溫盡量達到36 ℃;

(2)保持患者良好的熱舒適度,麻醉前核心體溫應不低于36 ℃;

(3)若患者術前核心體溫≥36 ℃,在麻醉誘導前、氣管插管或動靜脈穿刺置管等操作期間仍應主動保溫;

(4)維持環境溫度(包括手術室或患者等候區等)不低于21℃;

(5)積極采取體溫保護措施并貫穿整個圍術期。

7.1.3 預保溫

術前預保溫是指術前患者接受主動保溫的措施以提高儲能和低體溫閾值,減少核心體溫降低和熱量再分布。無論是實施椎管內麻醉還是全身麻醉的患者,預保溫均有助于維持患者圍術期體溫正常。與術中、術后體溫保護相比,預保溫可顯著減少圍術期低體溫的發生率。預保溫30 min后外周熱量的增加可抵消麻醉誘導后第1小時再分布損失的熱量。同樣有研究證實,即使預保溫10 min也有助于預防圍術期意外低體溫的發生[47-51] 。

推薦意見8

實施預保溫是預防圍術期低體溫的有效措施,可提高患者熱舒適度,降低圍術期低體溫及相關并發癥的發生率。投票贊成率:100%(35/35)。

7.2 術中

術中指從患者麻醉開始至手術結束離開手術室。維持患者術中體溫正常,可有效減少圍術期不良事件的發生。特殊患者群體(如燒傷患者)和特殊手術類型(如心臟手術)可能需要特殊體溫保護。目前術中基本體溫保護原則和措施可供臨床根據患者具體情況擇優選取。

7.2.1 風險評估

首先需明確患者術中低體溫風險,如全身麻醉聯合區域阻滯、長時間手術、大手術、開放手術等,結合患者術前評估,明確相關風險。常規記錄患者體溫,及時評估患者是否有低體溫的癥狀和體征,包括患者清醒狀態下的熱舒適度。

7.2.2 體溫保護原則

(1)全身麻醉誘導前測量和記錄患者體溫,隨后每15~30分鐘測量并記錄1次,直至手術結束,術中做好被動保溫以保存熱量;

(2)維持環境溫度不低于21 ℃,建立主動加溫后,方可下調環境溫度;

(3)患者核心體溫>36 ℃方可進行麻醉誘導,病情緊急需立刻手術者除外(如大出血或其他急診手術);

(4)輸注超過1000 mL的液體以及冷藏血制品需使用輸液加溫設備加溫至37 ℃以上再輸注;

(5)所有腔鏡沖洗液和CO2氣腹建議加熱后再使用。

推薦意見9

結合患者術前評估,明確患者術中低體溫風險,實施主動保溫聯合靜脈輸液加熱系統可降低圍術期低體溫及相關并發癥的發生率。投票贊成率:100%(35/35)。

7.3 術后

術后指患者從手術室離開后24 h內的恢復階段,包括在麻醉恢復室、轉運途中,病房甚至重癥監護室等。患者在術后及麻醉恢復期,仍應關注患者體溫和整體熱舒適度,縮短麻醉恢復時間甚至住院時間等。

7.3.1 風險評估

患者術后進入麻醉恢復室、病房或重癥監護室時,需及時測量體溫,觀察清醒患者潛在的低體溫癥狀與體征(如寒戰等)。

7.3.2 體溫保護原則

(1)麻醉恢復室體溫監測頻率:在進入恢復室即刻測量體溫,此后每15~30分鐘重復測量,離開麻醉恢復室前應再次測量;

(2)麻醉恢復室室溫設定:不低于23 ℃;

(3)麻醉恢復室體溫管理方案:①若核心體溫正常,可采用被動溫度保護措施如覆蓋棉毯等,②若患者核心體溫<36 ℃,應立即啟用主動保溫措施,建議采用FAW裝置,其他措施包括使用輸液加溫設備等,直至患者體溫恢復正常;

(4)麻醉恢復室寒戰的處理方案:應動態評估患者的熱舒適度,注意觀察低體溫癥狀如寒戰、豎毛反應等;可予藥物減輕或抑制寒戰反應,常用藥物包括曲馬多、鎂離子、右美托咪定等[52];

(5)離開麻醉恢復室前:做好與主管醫師術后體溫保護的相關交接工作(如使用輸液加溫設備、覆蓋保溫毯等),縮短轉運時間,必要時可在病房繼續使用主動保溫設備。

推薦意見10

動態評估患者的熱舒適度,當患者出現低體溫癥狀如寒戰,首選FAW裝置進行保溫,若癥狀無改善,可給予曲馬多、鎂離子、右美托咪定等藥物。投票贊成率:100%(35/35)。

===

8 特殊患者圍術期體溫管理建議

特殊患者圍術期體溫管理值得關注,包括特殊的監測部位、體溫變化趨勢、個體化治療及患者獲益等。

8.1 兒童

推薦意見11

圍術期應動態監測患兒體溫變化趨勢,新生兒測量部位可選擇背部;適當提高環境溫度(≥23 ℃);對暴露體表進行覆蓋(可采用保溫毯),保證敷料干燥,保溫箱轉運;選擇性使用復合保溫方式。投票贊成率:97.1%(34/35)。

8.2 孕產婦

推薦意見12

剖宮產時感覺阻滯達到T4-T6水平,寒戰閾值可降低0.6 ℃,故寒戰在剖宮產中發生率為36%~71%。圍術期積極的復合體溫保護可有效減少孕產婦寒戰發生率,減少熱量丟失[53-54]。投票贊成率:97.1%(34/35)。

8.3 創傷

推薦意見13

術前推薦測量鼓膜溫度,在建立安全氣道的患者中,推薦首選食管溫度作為核心體溫的測量方法。對創傷患者的體溫管理強調預防為先,首先與環境充分隔絕以保留產生的熱量,防止傳導性熱量損失。圍術期應積極行復合保溫措施以恢復和維持正常體溫,減少并發癥的發生。投票贊成率:100%(35/35)。

8.4 肝移植

推薦意見14

肝移植患者術中體溫變化呈現“V”形,門靜脈開放后體溫最低[55],供肝置入腹腔和開放為影響體溫最重要的原因。除常規保溫方法外,減少供體置入腹腔時與后腹膜接觸面積及“脈沖式開放”或可有效改善肝移植圍術期低體溫[4]。投票贊成率:94.3%(33/35)。

8.5 膿毒癥

推薦意見15

基于癥狀緩解的個體化治療是膿毒癥患者圍術期體溫管理首選[56]。投票贊成率:94.3%(33/35)。

===

9 小結

本共識旨在優化標準圍術期體溫管理流程,以期減少圍術期不良結局,改善患者預后。在臨床實踐中,不同手術類型的圍術期體溫管理方案應根據臨床客觀情況和患者特點各有側重,對有不同基礎疾病的患者實行個體化管理。

本文對常用的體溫監測方法和低體溫防治措施加以共識推薦,供臨床參考。應綜合考慮低體溫風險分層和臨床效益等因素,多學科協作制訂手術患者個體化、全方位、可持續的圍術期體溫管理策略,有效降低圍術期低體溫發生率。

參考文獻:略

獨家專訪|黃宇光教授解讀最新《圍手術期患者低體溫防治專家共識》編輯 丨劉洋 趙娜

審校 丨李娜 李玉樂 董哲 李慧文

監制 丨吳文銘

【版權聲明】

《協和醫學雜志》倡導尊重和保護知識產權,歡迎轉載、引用,但需取得本平臺授權。如您對文章內容及版權存疑,請發送郵件至medj@pumch.cn,我們會與您及時溝通處理。圖文內容僅供交流、學習使用,不以盈利為目的;科普內容僅用于大眾健康知識普及,讀者切勿作為個體診療根據,自行處置,以免延誤治療。治病就醫相關需求請于北京協和醫院APP線上或線下就診。

來源: 協和醫學雜志

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

協和醫學雜志

協和醫學雜志