通過使用煤、石油焦等原材料制備合成氣(一氧化碳與氫氣的混合氣體),并使用合成氣制備含不同碳原子個數的烴類產品,已成為現代工業中一個重要的化工門類。含不同碳原子個數的物質各有用途,而其中碳數2-4的“低碳烯烴”應用十分廣泛。

與“高碳烯烴”相比,低碳烯烴可以作為高價值的化工原料輸送至后續的生產當中,用于制造各類化學品、藥物、塑料等材料,從而服務于人類需求。目前主流的合成氣制備烴類產品的方法是費托合成法(Fischer–Tropsch process),這一發明于1925年的方法可以在催化劑和適當條件下將CO與H2轉化為烴類物質,但受制于其C2-C4的碳氫化合物的比例不可能超過56.7%的理論限制,其余接近一半的產物是只有燃燒價值的甲烷CH4,以及其他高碳烯烴。而在實踐中,費托合成的實際C2-C4產率還會更低。

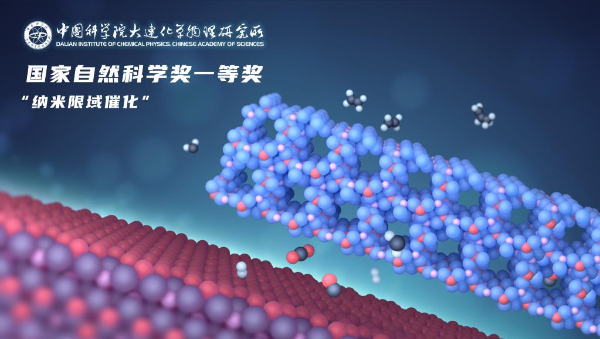

2020年國家自然科學一等獎所表彰的成果,包信和院士團隊提出的“納米限域催化”指引下的合成新策略,實現了高活性和高選擇性的“”雙贏”。

什么是“納米限域催化”?通俗的理解就是在極度狹小的空間之中做極為復雜的事情。而對于化學家而言,2~3 cm大的空間已經太過巨大,納米尺度往往才是他們精雕細琢的道場。盡管我們常常聽到納米這個概念,例如其定義: 1納米為10-9米,但仍難以對納米有直觀的認識。參考簡單的類比:如果我們把“1米”放大到5200公里,那么“1納米”就會被等比例放大到5200公里的10-9倍——也就是5.2毫米,大概是成年人小拇指寬度的一半。

“限域”是納米尺度下的篩選

在納米尺度下控制化學反應往往能取得神奇的效果。因為構成我們世界的原子、分子的尺寸恰恰是納米尺度的:比如一個水分子大小約為0.4個納米,乙烯分子中的碳原子和同側氫原子之間的距離只有0.25納米;而隨著碳原子個數的增加,分子尺寸就會增加到十幾個或者幾十個納米。這就給了我們提升“低碳烯烴”產率的機會:如果制造一些納米尺寸的孔道(碳納米管)作為合成氣轉化為烯烴的反應場所,如果這些孔道尺寸很小(幾個納米),以至于只能允許碳數很少的烯烴在孔道中存在和通過,不允許高碳烯烴在孔道中生成,就可以突破費托合成的理論上限。這種通過孔道納米尺寸的調控來篩選生成產物的方法,被稱為納米“孔道限域”。

納米管中的高效催化體系

當科學家將催化劑放置于這些納米尺寸的孔道后,催化劑本身的活性會得到增強:就如同人們在特定的壓力之下會爆發出更大的潛能,在極度狹小的空間之下,催化劑周圍的環境會改變其電子組態與軌道特性,從而強化了其催化效率與選擇性。

包信和院士團隊成功地針對合成氣的高效精準合成,在碳納米管中構建了一系列復的催化體系。在納米尺度下精確地合成催化體系、評價催化性能、發現背后的科學真相則更為困難。但在優秀的化學家面前,辦法總比困難多,20多年的冷板凳的努力使得“納米限域催化”概念被成功的提出,并得以工業化示范應用,成功地實現了低碳烯烴的高選擇性合成,這對于缺油多煤的我國來說,無異于增加了一條更加高效的從煤獲得化工原料的途徑,打開了一扇認識催化過程、精準調控化學反應的大門。未來該項技術將持續發揮其作用并創造更大價值。

(文:重慶大學化學化工學院教授 李存璞 把關專家:重慶大學化學化工學院副教授 黃尋)

中國科協科普部

新華網

聯合出品

來源: 科普中國-重大科技成果解讀

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國-科普話強國

科普中國-科普話強國