提起荷蘭,人們很自然地會想到郁金香。其實,荷蘭并不是郁金香的原產地。郁金香的原產地在中亞、西亞、地中海沿岸,以及印度的一些山區中。荷蘭16世紀末才開始引進、栽種郁金香。從植物分類學角度來看,郁金香屬于百合科郁金香屬,是長有鱗莖的草本植物。

據傳,第二次世界大戰期間,有一年冬天荷蘭鬧饑荒,很多難民是靠食用郁金香的球莖得以維系性命。由此,荷蘭人對其鐘愛有加,更是將其奉為國花。除荷蘭外,郁金香還是土耳其和匈牙利等國的國花。

郁金香花原本呈純色,且不乏美妙動聽之名,如烈焰般鮮紅的“斯巴達克”、雪白純凈的“普瑞斯瑪”、黑夜般深沉的“夜皇后”、淡黃色的“金牛津”、粉色的“聲望”,以及水紅色的“王朝”等。

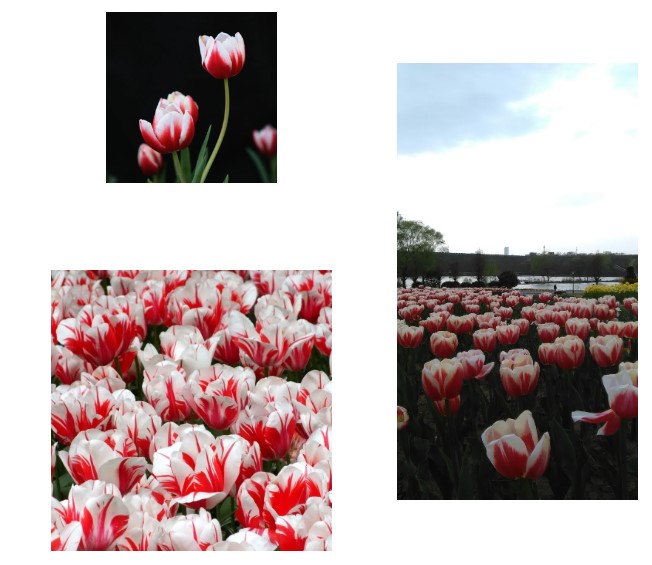

后來,在郁金香的培育過程中出現了一些有雜色花紋的品種。雜色花的特點是每一花瓣所呈現出的斑駁或條紋不一;顏色多為紫、紅、白、黃四色中的兩色搭配;形狀多樣,有的為星形,有的為條形,還有的呈火焰和羽毛狀。

雜色郁金香較單色郁金香更令人神醉,荷蘭人也因此對雜色花朵更為珍視,甚至在17世紀一度出現了瘋狂種植帶有雜色花紋郁金香的風潮。其中,不乏價值連城的珍稀品種。

“永遠的奧古斯都”就是其中最為名貴的一種,很多人認為只有“永遠的奧古斯都”才配得上世界最美花朵的贊譽。據記載,1637年一枚“永遠的奧古斯都”售價近七千荷蘭盾,要知道當時荷蘭人的年均收入才為150荷蘭盾左右。

有了這樣一筆錢,即便是阿姆斯特丹的河景豪宅也可隨意挑選。如果拿荷蘭人鐘愛的奶酪打比方,那么其價值同二十余噸重的奶酪相當。由此可知,荷蘭人對其喜愛到了怎樣的一種狂熱境界。

雜色郁金香的花格外美麗,但其花紋的出現卻難以掌控;甚至即便是由雜色郁金香鱗莖長出的子代,也不一定會出現雜色花紋;哪怕出現了花紋,圖案同其母代也不一致。

有關雜色郁金香的記載可以追溯到16世紀,1593年奧地利人卡羅魯斯·克盧希尤斯(Carolus Clusius,維也納皇家草藥植物園負責人,知名植物學家)在掌管荷蘭雷登大學植物園期間將其引種進來,并詳細記載了各種花紋和顏色。

Carolus Clusius

雖然,他注意到雜色郁金香會因鱗莖脆弱而致品種消亡,但雜色花紋性狀無法穩定遺傳的原因卻始終沒有找到。

一直到了20世紀的30年代,才由Cayley和Mckay(二人皆為植物病理學家)證實那美得令人窒息的雜色花紋竟是拜郁金香雜色病病毒感染所賜(該病毒隸屬馬鈴薯Y病毒屬,可通過蚜蟲傳播)。

由此,一些荷蘭種花人開始嘗試用嫁接的方法使健康郁金香球莖染病,進而培育出變異花色品種,以此來實現他們的發家致富夢。

植物病毒個體微小,在普通顯微鏡下根本無法看到,只有通過電子顯微鏡才能一窺真容。它們多寄生于植物細胞組織之中,通過復制實現繁衍。

植物病毒具備遷移性,它們能夠隨同有機物質運輸傳染植株其他部位。而感染了病毒的植株,花青素合成會受到不同程度干擾,花青素也因此呈不均勻分布,出現一些色彩對比鮮明的彩色條紋也就不足為奇了。

另外,有一項“殊榮”是屬于郁金香的,那就是第一個為人類所記載的植物病毒病是來自郁金香的。

愛花之士對郁金香的鐘愛可謂是基于“病態美”之上,而其成就者便是以往惡名在外的病毒。可以說,離開病毒的作用便沒有絢麗多彩的郁金香,小小的它們也會成花之美。

-END-

*本文為《胖魔王的微生物陣地》(微信號:nldxhjwswx)首發,任何媒體轉載時須保留《胖魔王的微生物陣地》名稱及微信號。未經許可,嚴禁對包括標題在內的任何改動。

*文中圖片大部分引自網絡,如不慎侵權請告知。歡迎朋友們就內容進行斧正,一切為了更好的科普。

來源: 胖魔王的科普陣地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

胖魔王的科普陣地

胖魔王的科普陣地