近日,地球和空間科學學院黃方教授課題組和美國加州大學Santa Barbara分校Roberta L. Rudnick教授合作,通過冰磧巖和火成巖的釩(V)同位素研究,確定長英質成分主導的陸殼形成于距今30億年之后。相關研究成果以《Dominance of felsic continental crust on Earth after 3 billionyears ago is recorded by vanadium isotopes》為題在線發表于《Proceedings of the National Academy of Sciences》。

自從45.6億年前地球形成以來,地球經歷了漫長的演化和分異。現今的地球是太陽系中唯一一個擁有長英質大陸地殼的類地行星。大陸地殼最初的成分是來自地幔的鎂鐵質巖漿,而板塊運動使得大陸地殼進一步演化,并形成大面積的長英質陸殼。大陸地殼的化學成分變化與地球演化、板塊運動和行星宜居性有著重要的意義。幾十年來,研究者們根據不同的方法得出兩種相反的認識。其一是太古宙早期以來大陸地殼就已經是長英質成分主導,另一種認識是太古宙中晚期之前大陸地殼成分仍然是鎂鐵質成分主導,從鎂鐵質向長英質成分的轉變發生在太古宙中晚期-元古宙早期。產生爭議的主要原因在于采用的地球化學指標具有多解性,V同位素則提供了一個可靠的方法。

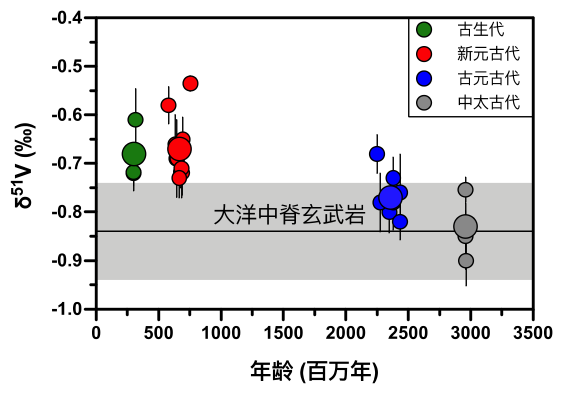

科研人員首先通過分析俯沖帶鈣堿性火成巖的V同位素組成,對比全球拉斑和鈣堿性火成巖、太古宙綠巖帶火成巖的數據,在排除磁鐵礦過度結晶的樣品后,發現火成巖的δ51V和SiO2以及MgO的相關性適用于太古宙的樣品。為了探索大陸上地殼成分隨時間的變化,該論文進一步測量了冰磧巖V同位素組成。冰磧巖常被用來研究大陸地殼組成,但是冰磧巖受到膠結物質以及風化改造的影響,其主量元素不能直接用來指示陸殼成分。作為國際上少數實現高精度V同位素測量的團隊之一,黃方團隊前期的研究表明,V同位素組成不易受到風化、蝕變改造的影響。冰磧巖的V同位素組成(圖1)可用于直接計算其原巖的主量元素含量。結合得到的巖漿巖δ51V-SiO2-MgO線性關系與冰磧巖V同位素組成,重建了古老大陸上地殼成分(圖2),發現在中太古代(距今~30億年前)時大陸上地殼依然以鎂鐵質成分為主,而從鎂鐵質到長英質地殼的轉變發生在距今~30億年之后。這個成分轉變可能標志著全球板塊構造的開始,表明全球板塊構造運動的啟動不可能早于30億年前。

圖1 冰磧巖V同位素組成和時間關系圖

圖2 基于冰磧巖V同位素計算得到的SiO2和MgO含量與時間關系圖

來源: 中科大新聞網

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助