在殘酷的一戰塹壕戰中,協約國和同盟國都進行了自己的坦克設計和實驗,也爆發了人類歷史上第一次坦克間的戰斗。坦克,作為相當有效的反坦克武器進入了各國的視野。然而,受到地心引力的影響,坦克主炮的彈道必然是彎曲的,彈藥飛行越慢的火炮,彈道就會愈發彎曲。在支援步兵的任務上,首發不中尚且可以進行第二次校準射擊。而在殘酷的坦克戰中,堅固的坦克隨時會變成“鋼鐵棺材”,對于距離的精準測量就非常有必要。

視力!關鍵是視力!

作為早期坦克的解決方案,對目標的大小記憶和比對成為了重要的解決方式。早在中世紀,攻城機械的使用者們就已經學會了使用大拇指概略測量目標距離,這套系統隨后被更為精準的密位測距所取代,也一直沿用到現代的所有軍用望遠鏡中。想要實現密位測距,需要測量出目標在視野中的寬度有多大,再對比已知的目標實際尺寸,就能大概估測出一個距離。這種觀測方式被炮兵廣泛應用,也自然而然的被應用到坦克上。然而,在狹小的坦克內伸直手臂自然不易,使用望遠鏡測距既需要背下目標的尺寸,又需要在顛簸的坦克中進行精確的測量,難度很大。

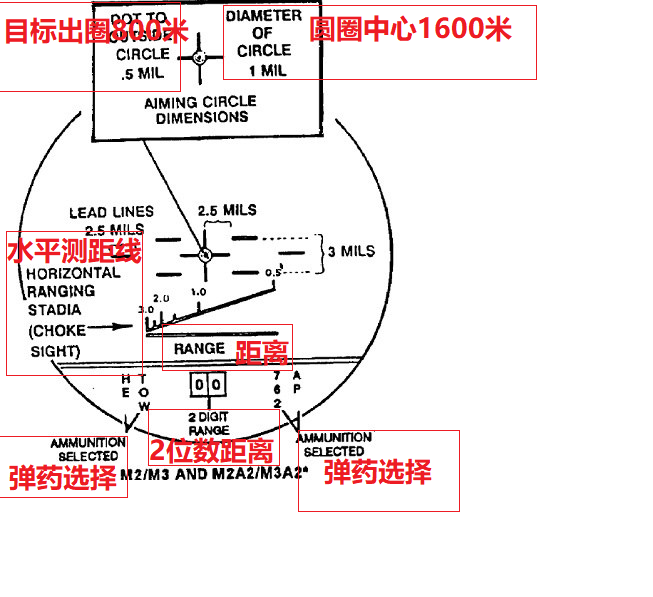

(圖為M2/M3步兵戰車的測距分劃 圖片來源:專家資料圖)

為了解決這些問題,分劃線測距應運而生。作為密位測距的替代,分劃線測距選擇了一個常見的目標尺寸:例如針對人體頭頂到腳底的1.7米,亦或是坦克的高度3米,劃出一道地線和一道斜線,分別用來對準目標的底部和頂部。如果目標的底部和地線重合,頂部又恰好和斜線的某一點處于同一高度,就可以讀出上方的讀數,用作射擊的參考。這種測距方式應用非常廣泛,制造相當簡單,測距也較為精確,使用起來也很方便。二戰期間的大部分坦克都使用了這種測距方式,可以較為快速和精確的獲取目標坦克的距離。

(圖為游戲中的1P59瞄準鏡,通過調整倍率實現測距 圖片來源:嗶哩嗶哩)

而隨著光學技術的進步,也產生了一些更加先進的分劃線測距手段。一些坦克和反坦克炮使用了倍率可調的光學瞄準鏡,可以縮放目標在視野中的大小。在這種情況下,可以使用一塊不會縮放的目鏡板,上面繪制有一個圈,當目標坦克剛好可以被套進圈里,縮放的倍率就剛好對應正確的距離。通過這種手段,瞄準鏡也會處于一個比較適合瞄準的倍率,甚至可以設置另外一塊分劃板和倍率調整聯動,一旦目標被套進圈里,圈的正中心就剛好是拋物線彈道的預瞄點,可以直接發射,反應速度快得多。

機器!用機器解決問題!

然而,無論是縮放倍率還是一般的分劃線,都面臨著同一個問題:只能對“恰好”的目標坦克射擊。如果分劃線針對高大的“虎王”坦克設計,卻需要打擊僅有人高的94式“豆戰車”,測距就非常容易出現誤差,并且修正起來較為困難。同時,分劃線測距的精度也較為有限,對于初速較高的穿甲彈來說,外彈道趨近于直線,計算難度偏低,命中率尚可。如果發射的是威力較大的榴彈,其精度幾乎不具備實戰使用價值,為此,各國紛紛展開了針對測距儀上車的研究。

(圖為日軍“大和”號上的15米基線測距儀,遠距離測距精度較好 圖片來源:搜狐)

機械測距儀的歷史由來已久,從甲午戰爭時期的手持式測距儀到一戰期間的合像式、體視式測距儀,已經經歷了半個世紀。在二戰期間,還出現了對空測距儀等一系列反應速度較快的機械測距儀,在海軍中大量裝備。然而,無論是體視式測距儀還是合像式測距儀,都要求兩個觀測點之間應該有相當的的距離,才可以通過鏡頭的角度差距計算出距離。對于海軍來說,前后桅桿距離自然足夠,直接安裝一臺超寬的設備也不是什么問題。但是對于陸軍來說,坦克就不到4米寬度,即便在坦克兩端布置測距儀,精度也不甚理想。

(圖為光學測距儀測距方式,上為合像式,下為體視式 圖片來源:知乎)

美國和納粹德國在二戰期間都進行這方面的嘗試,試圖為坦克安裝一臺測距儀以保障遠距離交戰的能力,或者更進一步,讓測距讀數直接聯動到火炮的俯仰控制,自動裝訂標尺用于遠距離射擊。這樣的設計在二戰后更為普及,蘇聯曾經在Su-122-54自行火炮上為車長安裝了一部獨立的合像式測距儀,用于在交戰時車長專門負責測距并且報給炮手。美國則在M48坦克上使用過體視式測距儀,但是雖然體視式相較于合像式精度較高,但是需要訓練更多,也更容易出現視覺疲勞,在隨后的改進型中又換為了合像式。法國則在AMX-30坦克的炮塔兩端設置了測距儀的鏡頭位置,讓測距儀貫穿整個炮塔,實現最大的測距基線長度。

回波!回波測距才是正解!

雖然冷戰早期各國都在試圖為坦克安裝光學測距儀,但是光學測距儀的自動化水平太低,射擊精度主要取決于人的熟練程度。在靜對靜射擊中尚且能起到不錯的效果,但是面對存在高低差的目標和射擊移動目標時效果很差。同時,光學測距儀的測距精度較低,1-1.5米基線的合像式測距儀,6千米內的誤差能達到正負7%,如果目標和坦克存在高度差,就很容易出現脫靶。為了解決這個問題,各國的科學家選擇了先“擊中”敵方坦克,再獲取距離的解決方案。

最早拿來“擊中”敵方坦克的是機槍子彈。英國在火炮附近同軸固定了一挺12.7毫米重機槍,使用專用的子彈,彈道和火炮彈道較為接近。發射的專用測距彈會在特定的距離發光,可以通過計算彈藥命中前發光了幾次,來獲取大概的距離,也可以用機槍的彈道估計火炮瞄準點是偏低還是偏高。如果機槍彈能剛好命中坦克,那么炮彈彈道也會大差不差。這樣的設計還被用在了步兵的無后坐力炮上,使用12.7毫米測距槍發射,如果能夠命中坦克,則意味著彈道準確,否則需要進行調整。但是12.7毫米機槍發射的聲音不小,命中后更是絕對會暴露目標,敵方會竭盡所能進行規避,炮手反而要重新瞄準才有可能用主炮命中目標。

(圖為安裝雷達測距儀的T-62式坦克 圖片來源:百度貼吧)

在用“子彈”擊中目標的嘗試之后,則是試圖用雷達波“擊中”目標。蘇聯實驗性的改裝了幾輛T-62坦克,安裝了龐大的雷達發射天線,理論上只要雷達對準敵方坦克,金屬制坦克的回波就會反射到發射源,根據回波需要的時間去計算坦克和目標之間的距離。應該來說,蘇聯人的嘗試幾乎成功,雷達測距的坦克擁有遠超光學測距儀的測距速度,理論上可以將雷達測距儀直接聯動到坦克火炮上,很方便的進行彈道計算和火炮姿態調整。但是,雷達測距儀的體積相當龐大,生產成本也很高。暴露的雷達天線非常容易被重機槍甚至步槍摧毀,是完全不可能作為消耗品使用的。

(圖為安裝在T-72坦克上的晝間炮長鏡,整合了激光測距儀功能 圖片來源:知乎)

最終,激光成為了最實用的快速測距手段。由于激光發射源的體積小,測距激光的功率相對較低,可以很容易的整合進坦克的火控系統里。坦克向目標發射一束激光,目標自然會產生激光反射,并且被測距儀的接收端捕獲,根據激光“命中”目標需要的時間計算和目標之間的距離。雖然光的傳播速度極快,對于冷戰的電子技術來說已經不是難題。但是,激光測距儀也并非完美,由于坦克的激光終究存在散射,如果途徑樹葉和草叢,草叢上也會產生激光回波,并且被測距儀所捕獲。在面對較為復雜的環境時,需要坦克炮手正確的選擇回波。例如在面對密林中的敵方坦克可以選用第二道回波,從而過濾掉樹葉和地障反射的激光,獲得正確的距離坦克的參數。同時,由于激光測距的速度極快,如果測距精度存在問題,也可以再次測距,直到獲得可信的距離值。

坦克的測距的問題通過近百年來新技術的不斷發明最終解決。在火炮垂直姿態的調整上,坦克終于擁有了自動計算提前量的能力。然而,在水平方向上計算提前量,則要難得多。

出品:科普中國

監制:光明網科普事業部

作者:黃天(海東青科創團隊)

審核專家:劉曉峰(資深軍事科普作家)

策劃:金赫

來源: 科普中國軍事科技

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助