當地震發生后,如果能夠提前3秒接收到地震預警信息,傷亡就會減少14%,如果能提前10秒,傷亡就會減少39%。所以,地震發生時,時間就是生命。目前世界各國大概在地震發生后的3~10分鐘左右能夠接到預警信息,而由中國科學技術大學與中國地震局合作研發的,世界首個人工智能地震實時監測系統——“智能地動”監測系統,可在1秒內精確估算地震震源機制參數。

“智能地動”人工智能地震監測系統(紅色三角符號代表云南省境內地震臺,藍色三角符號代表四川省境內地震臺,圓圈是該系統自動報出的地震位置。)

| 人工智能地震實時監測系統

“智能地動”是我國甚至世界上第一臺人工智能的地震實時監測系統,是一套擁有深度學習能力的人工智能軟件系統,能夠根據記憶中匯集的上百萬個地震資料,結合地震學理論,快速處理正在發生的地震數據。該系統目前已在中國地震局試運行,實時處理位于四川和云南省的中國地震實驗場的117個地震臺,中國地震局基于446個地震評估結果,對比顯示無人操作的“智能地動”監測系統與專業人員人工計算處理結果的準確性非常接近,重要的是它可以在1~2秒鐘之內獲得地震三要素——時(發震時刻)、空(震源位置)、強(地震震級)以及震源機制解等關于震源的信息。

| “智能地動”在業內的優勢

把人工智能技術應用于地震監測,很多國家已開展此項研究多年,并且實現了一定程度上的工程化和應用落地。以日本REIS地震預警系統為代表的其他國家的地震自動預警系統為例,它們早已大量應用機器學習、神經網絡、深度學習等AI技術,進行地震的分析和監測。而我國的“智能地動”監測系統,某種程度上來講,它是全球首個AI地震預測實時系統,重點在于“實時”。實時背后的含義是:速度快,且同步進行。以全球公認最為先進的日本REIS地震預警系統為例,其可在收到地震波信號5秒鐘后計算出地震位置和震級,約2分鐘后估計出地震破裂的震源機制。而我國的“智能地動”監測系統,可在1秒內計算出地震信息和震源機制,是當前世界最快的地震預警系統。

在地震發生的第一時間獲得地震的相關信息對于災害的預判及救援意義重大。目前,自動算法與專業人員人工計算結果相結合的方式,仍是許多國家監測地震的主要手段。也就是說,傳統地震監測系統是報出系統計算與專家干預相結合的結果,因此要求專業人員24小時值班,這對工作人員提出了很高的要求。

無人操作的人工智能地震實時監測系統的出現,極大地緩解了24小時人工監測地震的壓力,特別是有許多微小地震肉眼常常無法識別,但是這些微小地震可能預示大地震的發生。“智能地動”系統能夠及時處理密集的地震臺網大數據,幫助減少了誤報、漏報現象。“智能地動”監測系統不僅可推斷斷層的破裂方向、速度,還可以幫助預測海嘯、強余震的可能分布等信息。

| “智能地動”能夠完全代替人工監測嗎?

“智能地動”系統的一大特點是,有別于多數系統非常依賴人工處理和分析,該系統則主要基于深度學習。系統能在1秒后得出預警報告,因為它幾乎完全借助機器進行分析。深度學習的特點,是當算力和數據量足夠龐大時,機器在諸多場景中的表現,要明顯優于人工。但深度學習也存在一個弊端:即魯棒性較差。通俗講,就是表現不穩定,尤其是遇到陌生的場景和情況時,系統容易出現誤判。深度學習的本質是一個超級記憶體,機器以前見到過、學習過的現象(數據/特征),在下一次遇見時,它可以精準判斷。而一旦遇到以往未曾見過的情況,誤判的可能性就會變大。因此,如果用深度學習,實現準確的地震監測,系統便需要提前學習更大量、更多元、更多維度的標注數據。

數據從何而來?中科大研究團隊已將“智能地動”系統對外開放,通過搭建一個開放平臺,吸引世界各地其他研究團隊,為此提供數據,目前,系統的研發團隊正在與日本、土耳其、墨西哥等地震頻發的國家地震監測機構探討交流合作推廣計劃。但數據的持續收集、清洗、標注,以及要讓系統能在真實地震場景中,達到工程級、高魯棒性、迅速且超高精準的監測,還需要一段時間。

| “智能地動”系統能否提前預測地震?

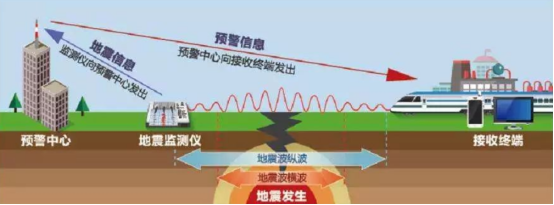

“地震預警”和“地震預測”是兩個不同的概念。地震預警,是指在地震發生以后,搶在地震波傳播到設防區域前,向其提前幾秒至數十秒發出警報,以告知當地人們采取應急措施,盡可能減少傷亡。地震預測是對尚未發生、但有可能發生的地震事件事先發出通告。“智能地動”系統,其主要功能是地震預警。

而地震的預測,直到現在,全世界都沒有一套成熟的研究成果。由于地震事件涉及太多變量,從不同區域的地面構成到地震板塊之間的相互作用類型,以及能量在波浪中穿過地球傳播的方式,理解這一切非常困難。但這些年,不少人工智能科學家和地震學家已經在開展通過人工智能預測中短期地震的研究。雖然地震預測,任重而道遠,但隨著未來對地震各種變量的理解和捕獲,以及對大量數據的采集,相信地震預測的前景,會變得愈加明朗。

(圖片來源于網絡)作者 | 顧俊哲計算機科學與技術碩士,畢業后從事網絡信息收集與整理工作,關注大眾科普知識,探索前沿科技。

來源: 顧俊哲

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普吉林

科普吉林