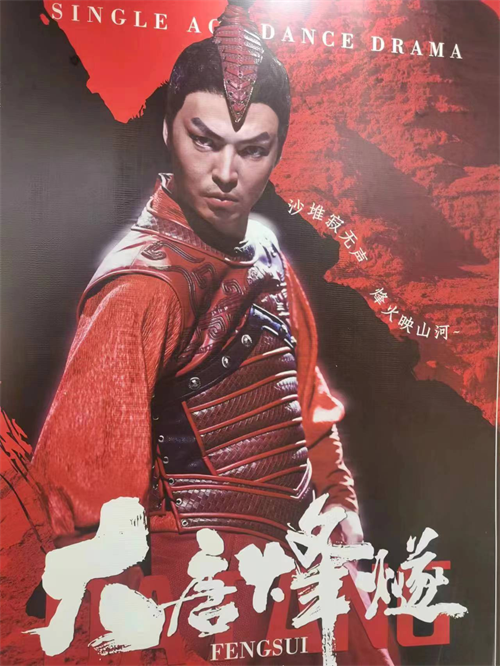

在“5·18國際博物館日”和“5·19中國旅游日”新疆主會場活動在巴州舉辦之際,5月17日,巴州文化體育廣播電視和旅游局在塔里木石油影劇院舉辦獨幕劇《大唐烽燧》首演。

巴州歷史悠久厚重,文化多彩獨特,是中華優秀傳統文化的匯聚之地,為舞臺藝術創作提供了取之不盡的豐沛源泉。2021年,全國重點文保單位孔雀河烽燧群中的克亞克庫都克烽燧遺址歷經兩年多的系統和全面發掘,出土各類遺物1500余件(組),其中有883件唐代漢文紙文書和木簡,生動再現了唐代邊防的諸多細節和戍邊將士們的日常生活,揭開了唐代邊疆軍事管理的真實一頁,有力證明了唐朝對西域地區的有效管轄和治理,被國家文物局列入絲綢之路沿線四項重要考古成果之一,入選2020年度國內國際十大考古新聞、2021年度全國十大考古新發現。

近年來,巴州組織力量深入挖掘、系統研究豐厚的歷史文化資源,依托西域都護府、樓蘭故城和克亞克庫都克烽燧遺址等考古研究成果,著力推出一批有吸引力、傳播力的文化產品,讓文物“活”起來,發揮好以史育人、以文化人作用,推動文化潤疆工作走深走實,《大唐烽燧》舞臺劇目就是其中最亮眼的一部文化產品。

舞劇《大唐烽燧》取材于克亞克庫都克烽燧遺址出土文物反映的戍守兵卒的日常生活,在舞臺上還原來自中原各地的戍邊將士與當地民眾一起戍邊生活的場景,用舞蹈表現他們的值班守烽、操演、巡營和屯墾耕種、嬉戲、節慶活動以及浪漫愛情。劇情簡單,人物個性鮮明,凸顯了戍邊將士抵御外患、忠勇報國的壯烈情懷,用舞蹈講述各民族共同開發建設新疆的歷史故事,展示了各民族的交往交流交融貫穿新疆歷史發展始終這一歷史事實。

劇本編創主題突出、內容真實、中華文化元素濃郁,舞蹈編排的意境、節奏、韻律感染力強,舞者們的動作技巧與情感表達契合,傳遞出藝術的美感,音樂、舞美、燈光、服裝、造型、化裝等都進行了精雕細琢,傾注了編創團隊的心血和專家老師的悉心指導,實現了歷史場景現代藝術的表達,再現了各民族共同的歷史記憶。

《大唐烽燧》劇本初稿的撰稿人是巴州文博院院長陳英,編劇為原中國藝術研究院黨委書記、院長韓子勇,導演為北京舞蹈學院教授、國家一級編導萬素。

獨幕舞劇《大唐烽燧》首演演員謝幕后,觀眾好評如潮,一直鼓掌持續十分鐘左右才離開。

來源: 鄉村振興聯合體

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

鄉村振興聯合體

鄉村振興聯合體