春天里,百花競開,人們在欣賞自然之美的同時也用現代技術記錄著美麗的世界。相比起數碼相機拍照,還有一種藝術,被稱之為博物學繪畫,以另外一種方式展現著大自然的精美與永恒。

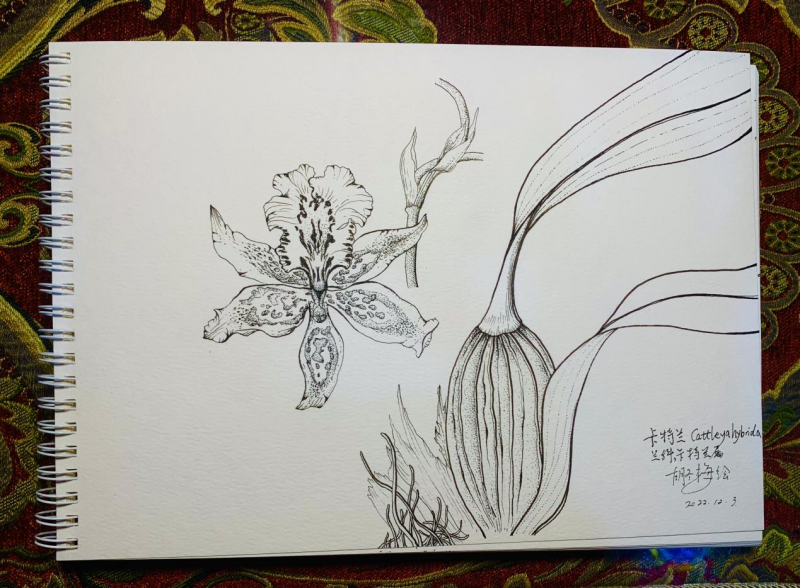

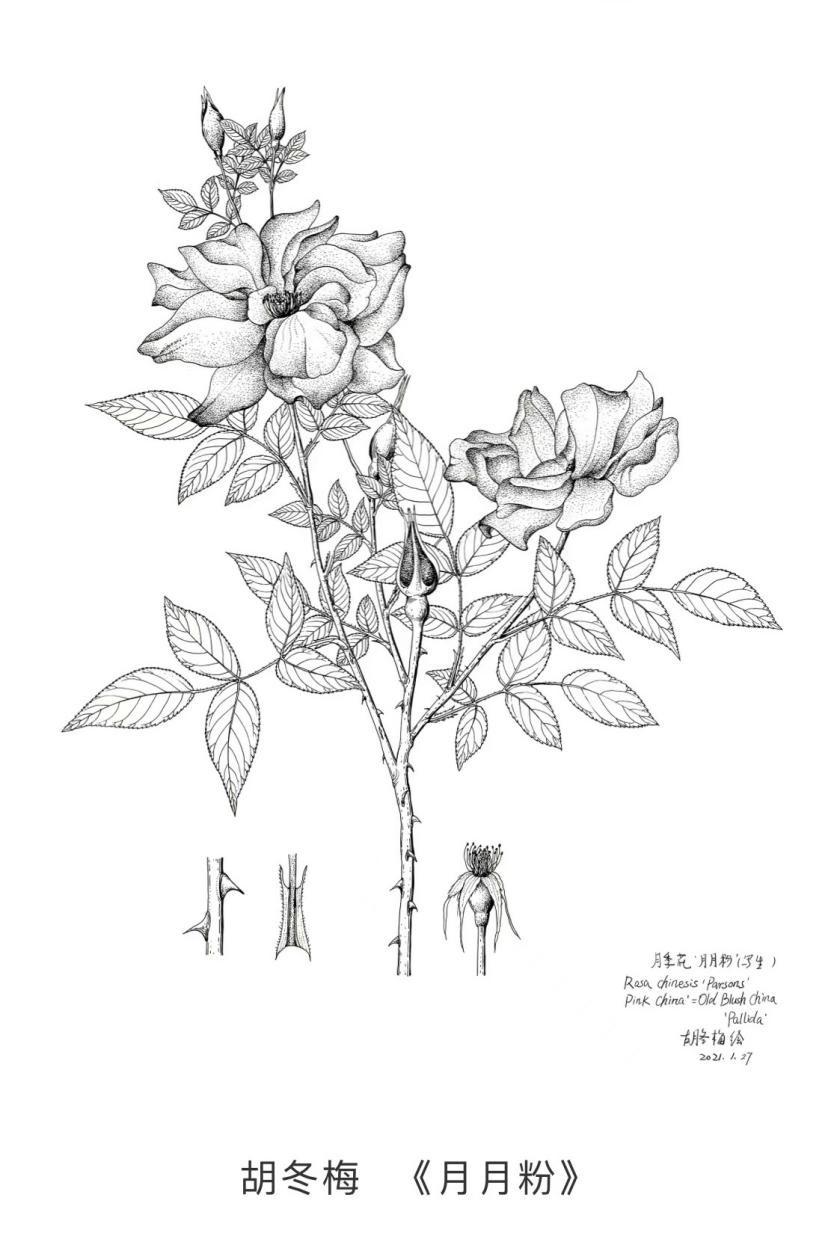

博物學繪圖是一種特殊的繪畫藝術,它是通過繪畫的手段來準確、客觀地再現物體所具備的自然形態(表現)和內在的本質特征(解剖關系)。通過感官(視覺)來補充在生物學研究中文字描述的不足,以達到科學和藝術完美的統一。

博物學繪圖起源

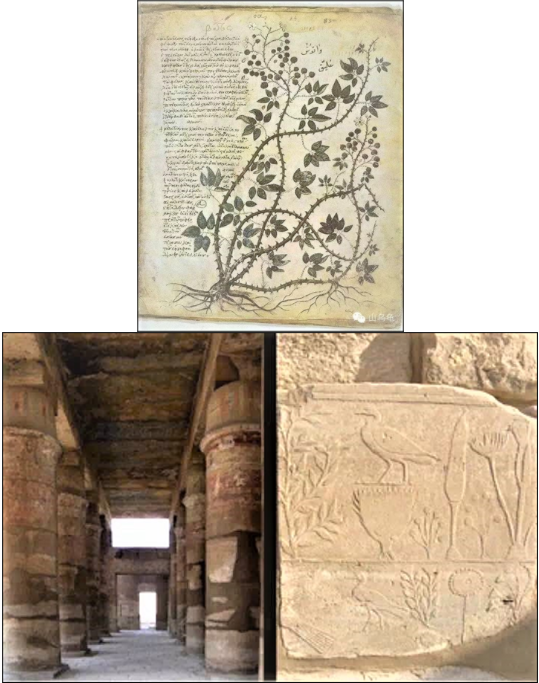

從古至今,我們認識到博物學繪圖從內容、技法、到應用范圍在歷史上都呈現出了清晰的發展軌跡。首先,我們的祖先已很早就嘗試在獸骨上刻畫植物的莖葉了,早期文明陶器上也有一些簡單的植物元素符號,而真正記錄植物形態的需求,是因為人類發現了某些植物有藥用價值以后才開始的。這種繪畫記錄之后發展成為具有感性審美和理性科學的藝術形式。

古希臘的《藥典》“CodexVindobonensis”是人類歷史上最早的植物圖鑒,中國的《本草綱目》也是用繪圖方法為辨認藥材提供依據的。

從16世紀“大發現”的時代拉開帷幕起,探險家們開始踏足新的大陸,看到的都是前所未見的奇異生物,那時的標本和繪畫便成了當時唯一能夠證明這些物種存在的證據。對于干癟枯燥的標本而言,繪畫不僅更容易保存、傳播,而且使之生物“鮮活”了很多,賦予了它們的生命力。

就這樣,生物繪圖伴隨著解說和認知的使命逐漸興起,并成為了一門獨立的行業叫做“博物學繪圖” Natural historical illustration。

博物學繪圖的意義

近年來,在有關機構的積極推動下,博物學繪圖已逐漸被大眾所認知。其相關的繪畫作品也相繼展出。

博物學繪圖有著極其特殊的意義和科學價值。對周圍萬物達成更深刻的了解,是認知世界的一種方式。從廣義上講,博物學繪圖是用雙手來了解世界,用心靈去感悟、用雙手去描繪。在人類文明的歷史上,博物學繪圖一直是記錄大自然的重要手段,它結合了藝術和科學兩者的屬性,是特征鮮明的一類藝術形式,即:科學性與藝術性完美的統一。

博物學繪圖在教學、科研中是一個不可忽視的環節,在攝影技術如此發達的今天,博物學繪圖仍不可替代。

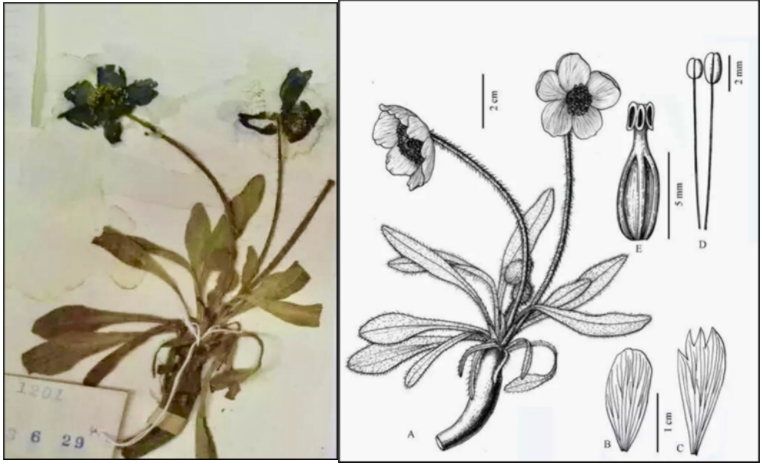

博物學繪圖在教學、科研中起到很好的輔助和支撐作用,是不忽視的環節。其一,博物學繪圖是一種特殊的藝術形式和手段,只有博物學繪圖才能達到科學與藝術完美的統一。其二,植物界中,不同類群的植物形態結構和大小有著千差萬別。從植物的細胞結構(微觀),到一花一葉、一草一木,直至復雜的植物群落、景觀生態(宏觀)以上類型均可以通夠博物學繪圖的技巧來真實地表達出來。

攝影技術的缺陷——攝影很難充分表現植物的主要特征(如:葉脈走向、葉緣鋸齒形態、花的內部組織結構等特性)。光線與拍攝角度對物體的影響—由于照片受到光線和拍攝角度的限制,有時不能清楚地表現某些植物分類特征(繪圖可以表現細節)。博物學繪圖可以通過對物體各部分細節的描繪,正確細致反映植物的花朵、果實、根、莖、葉等部位和形態特征。

攝影技術的缺陷——攝影很難充分表現植物的主要特征(如:葉脈走向、葉緣鋸齒形態、花的內部組織結構等特性)。光線與拍攝角度對物體的影響—由于照片受到光線和拍攝角度的限制,有時不能清楚地表現某些植物分類特征(繪圖可以表現細節)。博物學繪圖可以通過對物體各部分細節的描繪,正確細致反映植物的花朵、果實、根、莖、葉等部位和形態特征。

博物學繪圖是一種特殊的藝術形式和手段,只有博物學繪圖才能達到科學與藝術完美的統一。

作者:北京林業大學教師 胡冬梅

來源: 光明科普

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

光明科普

光明科普