編者按:

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年。為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,大力宣傳以習近平同志為核心的黨中央對科技工作和科技工作者的高度重視和親切關懷,在全社會大力弘揚科學家精神,團結引導廣大科技工作者厚植家國情懷、勇于創新爭先,爭做高水平科技自立自強排頭兵,匯聚引領發展、驅動復興的不竭動力,2023年4月26日,中國科協與科技部印發了《關于開展2023年“全國科技工作者日”活動的通知》,中國作物學會積極響應中國科協和科技部的通知要求,遴選首批入選的科學家精神教育基地中與農業相關的基地進行宣傳,鼓勵青少年和公眾前往參觀學習,感受傳承科學家精神,助力加快實現我國科技自立自強,強化國家戰略科技力量。

中華農業文明博物館

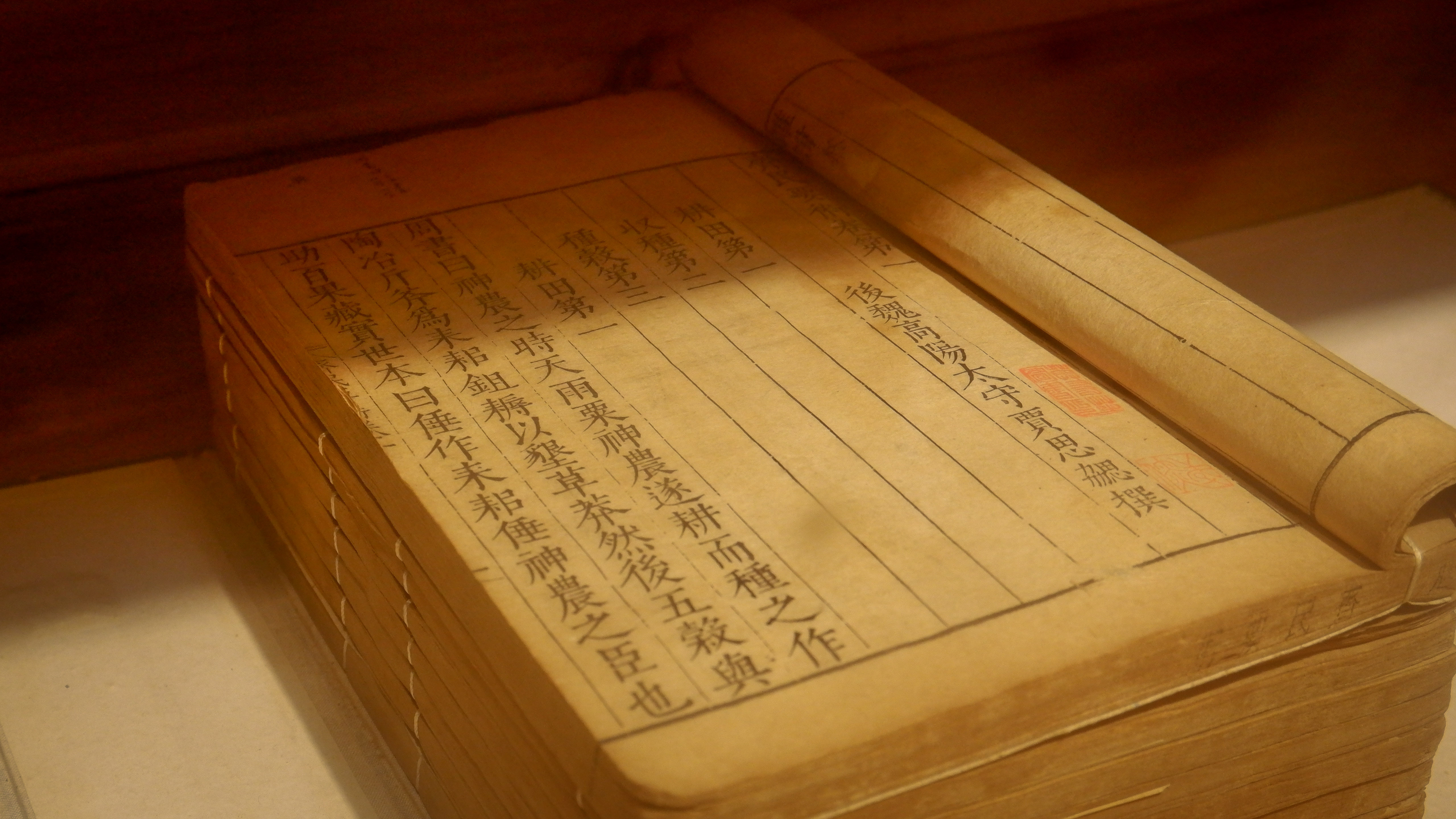

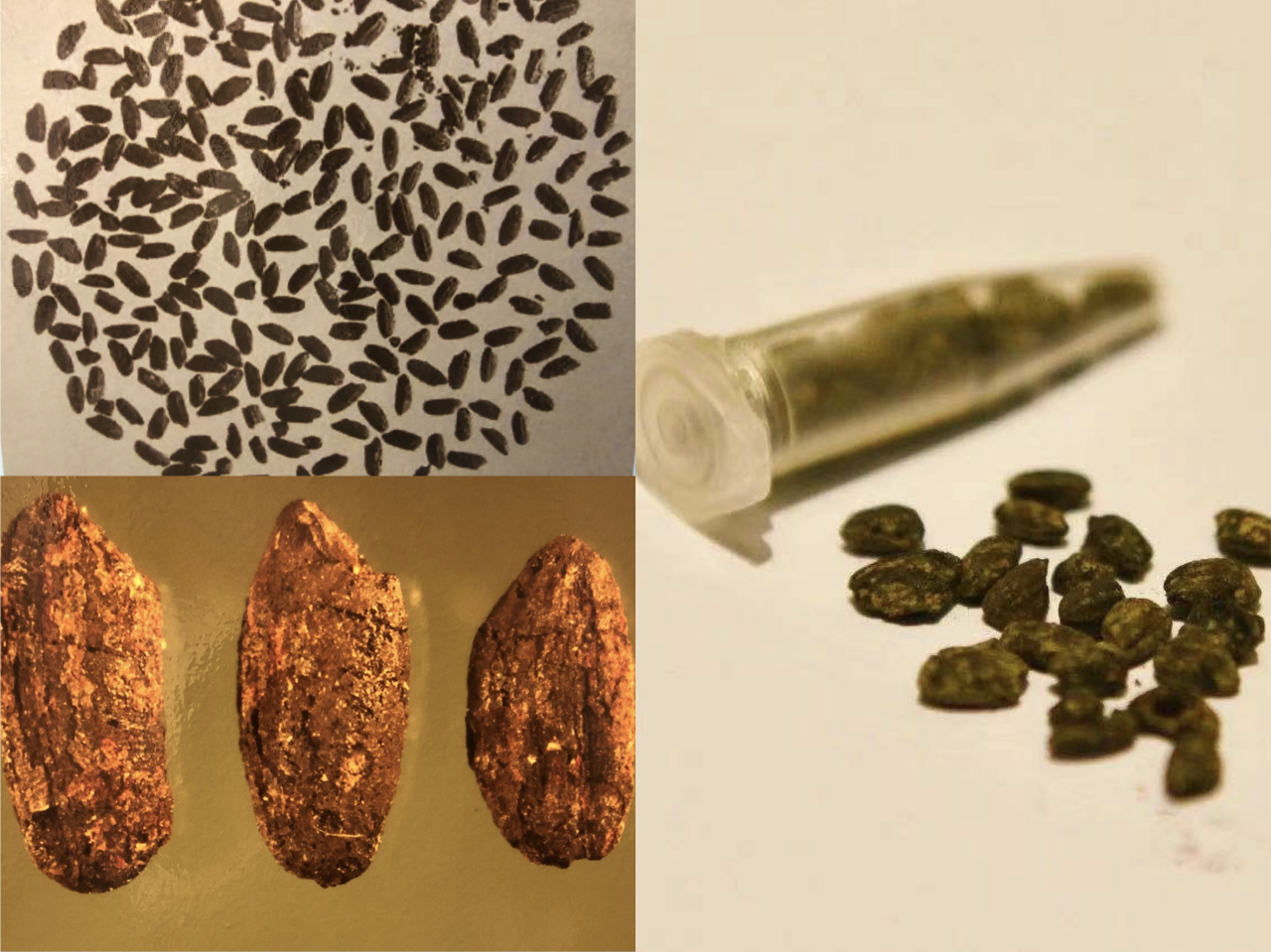

南京農業大學中華農業文明博物館,2004年建成開館,是中國第一個系統收藏、研究和展示中國農業歷史與文化的高校專題博物館。博物館主體建筑由著名建筑大師楊廷寶先生設計,于1952年建成。現有建筑面積2000平方米,其中陳列面積1500平方米。主要藏品有古代農業生產工具1000余件、原版古農書346部3000余冊、古代農業生活和文化用品、古代農業作物和動物標本,以及國內和國外各類土壤標本等等。館藏文物中包括6000多年前的石器、石刀、石斧,7000多年前碳化的種子,8000多年前馴養家禽的骨骼等實物展品;其中以漢代的鐵鏊、清刻本《齊民要術》為鎮館之寶。 鎮館之寶:漢代鐵鏊

鎮館之寶:漢代鐵鏊 **鎮館之寶:清刻本《齊民要術》**博物館以中國農業起源為起點,以科技發展為主線,農業制度、農村經濟和農業文化貫穿始終,真實地反映了我國農業發展的特色和成就。館內基本陳列由五個部分組成:第一部分為“農業起源”,揭示中國農業的起源;第二部分為“精耕細作”,展示中國傳統農業技術體系的創立和發展;第三部分為“重農固本”,展示中國古代農業經濟制度與政策;第四部分為“農村生活”,展示豐富多彩的農業文化;第五部分為臨展廳,開展學術會議及大型展覽活動。

**鎮館之寶:清刻本《齊民要術》**博物館以中國農業起源為起點,以科技發展為主線,農業制度、農村經濟和農業文化貫穿始終,真實地反映了我國農業發展的特色和成就。館內基本陳列由五個部分組成:第一部分為“農業起源”,揭示中國農業的起源;第二部分為“精耕細作”,展示中國傳統農業技術體系的創立和發展;第三部分為“重農固本”,展示中國古代農業經濟制度與政策;第四部分為“農村生活”,展示豐富多彩的農業文化;第五部分為臨展廳,開展學術會議及大型展覽活動。

碳化種子作為全國科普教育基地、科學家精神教育基地、江蘇省愛國主義教育基地,中華農業文明博物館以弘揚中華優秀傳統農耕文化為目標,積極推動農耕文明知識的傳播為要求,并廣泛歡迎社會各界走進農博館,學習和認識源遠流長的中華農業文明歷史。中華農業文明博物館如同一部生動形象的立體農業歷史百科全書,為專家學者、普通學生、游客群眾提供我國歷史上農業技術、農業經濟、農村生活、鄉村習俗等方面的知識與文化,使其了解中華農業文化之博大,感受中華農業文明之精髓。作為全國“大思政課”實踐教學基地,農博館將思政元素與農耕文化的跨界融合。“大思政課”與中華農業文明兩者相輔相成、相得益彰,將“農業起源”與文化自信、“精耕細作”與生態文明、“重農固本”與科技興農、“農村生活”與鄉村振興等思政元素巧妙融入中華農業文明與中國優秀傳統文化,以沉浸式現場教學帶領大家深切感受中華農業文明的獨特魅力。

碳化種子作為全國科普教育基地、科學家精神教育基地、江蘇省愛國主義教育基地,中華農業文明博物館以弘揚中華優秀傳統農耕文化為目標,積極推動農耕文明知識的傳播為要求,并廣泛歡迎社會各界走進農博館,學習和認識源遠流長的中華農業文明歷史。中華農業文明博物館如同一部生動形象的立體農業歷史百科全書,為專家學者、普通學生、游客群眾提供我國歷史上農業技術、農業經濟、農村生活、鄉村習俗等方面的知識與文化,使其了解中華農業文化之博大,感受中華農業文明之精髓。作為全國“大思政課”實踐教學基地,農博館將思政元素與農耕文化的跨界融合。“大思政課”與中華農業文明兩者相輔相成、相得益彰,將“農業起源”與文化自信、“精耕細作”與生態文明、“重農固本”與科技興農、“農村生活”與鄉村振興等思政元素巧妙融入中華農業文明與中國優秀傳統文化,以沉浸式現場教學帶領大家深切感受中華農業文明的獨特魅力。

展廳博物館在堅持基本陳列和專題展覽正常對外開放的同時,積極舉辦和引進融藝術性、科普性、趣味性為一體的精品臨時展覽,使展覽的內容與形式更具社會教育功能。博物館設有專業學術委員會,依托于全國唯一一家國家級的農業遺產研究單位南京農業大學中國農業遺產研究室。從早期的專注于對古農書校注及古代農業科技發展研究,到現在積極開展農業文化遺產普查工作,為國家分析農業文化遺產基本情況、編制農業文化保護規劃,助力于鄉村振興和農業文化遺產保護。

展廳博物館在堅持基本陳列和專題展覽正常對外開放的同時,積極舉辦和引進融藝術性、科普性、趣味性為一體的精品臨時展覽,使展覽的內容與形式更具社會教育功能。博物館設有專業學術委員會,依托于全國唯一一家國家級的農業遺產研究單位南京農業大學中國農業遺產研究室。從早期的專注于對古農書校注及古代農業科技發展研究,到現在積極開展農業文化遺產普查工作,為國家分析農業文化遺產基本情況、編制農業文化保護規劃,助力于鄉村振興和農業文化遺產保護。

中華農業文明博物館 李立撰稿

來源: 中國作物學會

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國作物學會

中國作物學會