出品:科普中國

作者:孫玖瓊(中國科學院植物研究所)

監制:中國科普博覽

審核:張憲春 (中國科學院植物研究所) 李中陽 (贛南師范大學) 黃業欽 (中國科學院植物研究所)

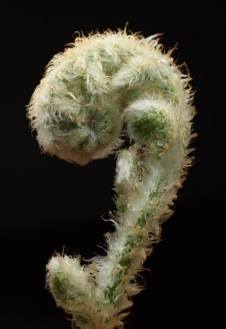

中華里白Diplopterygium chinense

(圖片來源:張憲春攝)

春天萬物復蘇,各種植物開始萌芽,而蕨類植物的拳卷葉們也蠢蠢欲動探出地面,給多彩的春天增加了幾分靈動,怎么樣,看過了春天的繁花似錦,下面就讓我們一起來欣賞千姿百態的綠色精靈們,看看他們是如何卷出特色、卷出美麗。

蕨類植物之王

桫欏(Alsophila spinulosa)屬于桫欏科(Cyatheaceae),作為二級保護植物,起源于3億多年前的三疊紀時期,比恐龍的出現還要早1.5億多年,有“蕨類植物之王”贊譽。桫欏的莖直立,中空,似筆筒,葉螺旋狀排列于莖頂端。該科是目前已發現的罕見的樹形蕨類植物,極其珍貴,被眾多國家列為瀕危植物,堪稱國寶,有“活化石”之稱。

桫欏在拳卷葉時就長滿鱗片和短刺,長大后這一特征一直存在,是區分桫欏屬與其它物種的重要特征之一。

“蕨類植物之王”桫欏

(圖片來源:張憲春攝)

忍不住上手的“大金毛”

金毛狗蕨(Cibotium barometz)屬金毛狗科Cibotiaceae是國家二級保護植物。它屬于大型樹狀陸生蕨,植株高約1~3米,根莖平臥、粗大,因露出地面部分密被金黃色長茸毛,狀似伏地的金毛狗頭而得名,觀賞價值高,還有重要的藥用價值。

金毛狗蕨在拳卷葉時的它就長滿金黃色絨毛,光亮又柔順,和隔壁老張家的“金毛狗”沒兩樣,絕對值得一摸。

金毛狗蕨 Cibotium barometz

(圖片來源:張憲春、李策宏攝)

一個像夏天,一個像冬天

虎克鱗蓋蕨 Microlepia hookeriana

(圖片來源:李中陽、張憲春攝)

碗蕨科(Dennstaedtiaceae)鱗蓋蕨屬(Microlepia C. Presl)植物都沒有真正的鱗片,但同屬的這兩種植物的毛被反差極大,其中虎克鱗蓋蕨(Microlepia hookeriana)具有典型的碗蕨科多細胞剛毛,而闊葉鱗蓋蕨(Microlepia platyphylla)葉片無毛,尤其在它們還是拳卷葉時,該反差最為明顯。

闊葉鱗蓋蕨 Microlepia platyphylla

(圖片來源:李中陽、張憲春攝)

喜歡黏人的蕨類“靚”仔

亮毛蕨(Acystopteris japonica)屬冷蕨科(Cystopteridaceae),無論是幼葉還是成熟葉片,通體均可見無色分節長毛和少量鱗片,它們在光線照耀下閃閃發亮,充分詮釋了“亮毛蕨”名字的由來。此外,當你觸碰這種毛之后,會發現它們粘性十足。該特質使得亮毛蕨成為極易識別的一種蕨類。

亮毛蕨 Acystopteris japonica

(圖片來源:李中陽、張憲春攝)

愿當先鋒沖在前

**芒萁屬(Dicranopteris Bernh.)屬里白科(Gleicheniaceae),常成叢生長在開闊地,是較干旱貧瘠環境的標志性植物,也是重要的先鋒型植物。**它不僅主軸頂端有休眠芽(拳卷葉),其他側軸頂端也有休眠芽,換句話說,它的葉子是不斷重復的假二叉分枝。春天時休眠芽(拳卷葉)就會長出新的軸,這是芒萁屬外觀上最大的特色。民間常將芒萁的葉柄或側軸編制成漂亮的水果籃或花籃等。

鐵芒萁Dicranopteris linearis

鐵芒萁Dicranopteris linearis休眠芽

大芒萁Dicranopteris ampla休眠芽

(圖片來源:張憲春攝)

喬芒萁Dicranopteris gigantea

(圖片來源:張憲春攝)

大芒萁Dicranopteris ampla拳卷葉

(圖片來源:李中陽攝)

林下“李白”,疑是銀河落九天

里白屬[Diplopterygium (Diels) Nakai]和芒萁屬(Dicranopteris Bernh. )都有共同的特征,那就是在葉主軸的頂端都有休眠芽,但里白屬休眠芽(拳卷葉)常覆蓋較多的紅棕色、深褐色鱗片,邊有睫毛;芒萁屬則少有鱗片或光滑無鱗片,常成片生長在開闊地或陰濕的林下。

里白屬高大威武,成瀑布狀,如同它的名字一樣,氣勢豪邁,頗有詩仙李白的氣質。不過,它也有一顆柔軟的心,喜歡“佳人在側”,時常能看到它與苔蘚等植物相伴。

中華里白Diplopterygium chinense

闊片里白Diplopterygium blotianum

里白Diplopterygium glaucum

(圖片來源:張憲春攝)

大里白Diplopterygium giganteum

(圖片來源:張憲春攝)

種它!高效除砷的土壤凈化器

蜈蚣草(Pteris vittata)是鳳尾蕨科(Pteridaceae)的陸生蕨類植物。它在拳卷葉階段是被長絨毛包裹著的,而后隨著葉片舒展,該特征逐漸退化,變成了被細絨毛布滿葉的正反面。

經研究得出,蜈蚣草的砷積累能力是普通植物的20萬倍,是一種可用于砷污染土壤植物修復的超富集植物。通過種植、收割蜈蚣草,數年內即可使受輕微污染的農田恢復至國家土壤環境質量標準允許的水平。

蜈蚣草 Pteris vittata

(圖片來源:張憲春攝)

粉葉蕨(Pityrogramma calomelanos)屬鳳尾蕨科(Pteridaceae),英文名叫silver tattoo fern,翻譯過來就是銀色紋身蕨。它在拳卷葉時就被銀白粉包圍著,長大后這一特征更為明顯。

將新鮮采摘下來的粉葉蕨往皮膚上用力按壓,便可將它那清新別致,精美絕倫的羽狀復葉圖案拓印在皮膚上。這個白色的“紋身”實際上是葉背面分泌的白色粉狀物,正是這些白色粉狀物使得粉葉蕨的葉背呈銀白色。

粉葉蕨 Pityrogramma calomelanos

(圖片1、2來源:張憲春攝)

(圖片3來源:Andy的植物世界)

不要過來,小拳拳打你

狹翅鐵角蕨(Asplenium wrightii)屬鐵角蕨科(Aspleniaceae),葉片修長,側生羽片數量很多。在一次拍攝中,作者見到一片拳卷葉基部一對羽片已經部分展開,形似一對拳頭,再加上頂端尚未展開的拳卷部分,整體頗似一個小小的拳擊手造型。該照片是我在目前拍攝的拳卷葉所有照片中最喜歡的作品之一。

狹翅鐵角蕨 Asplenium wrightii

(圖片來源:李中陽、張憲春攝)

形如樹,但我是蕨

樹形針毛蕨(Macrothelypteris ornata)屬金星蕨科(Thelypteridaceae),植株高達3~4米,猶如樹形。拳卷葉時密被淺棕色厚質鱗片,舒展后該鱗片逐漸脫落,只留下瘤狀或半月形的痕跡,但各回羽軸下面仍疏被線狀披針形鱗片,這一特征是鑒定本種的一個重要性狀之一。目前,樹形針毛蕨只分布在我國云南西部、西藏東南部,屬較為少見的種類。

樹形針毛蕨 Macrothelypteris ornata

(圖片來源:張憲春攝)

羽化成蝶,紫柄蕨

耳狀紫柄蕨(Pseudophegopteris aurita)屬金星蕨科(Thelypteridaceae),在拳卷葉時葉柄為紫紅色,密被長柔毛和紅棕色鱗片,具有金星蕨科典型的不分節的針狀毛,幼葉呈黃綠色,成熟時葉柄呈紫紅色,羽片成耳狀對生似蝴蝶狀,因此得名耳狀紫柄蕨。

耳狀紫柄蕨 Pseudophegopteris aurita

(圖片來源:李中陽、張憲春攝)

沼澤地里“蕨”對可愛

沼澤蕨(Thelypteris palustris)屬金星蕨科(Thelypteridaceae),常見生長在北方溫帶地區沼澤或草甸中,新生的葉柄呈紅褐色,拳卷的幼葉縮成一團,甚是靈動可愛。

沼澤蕨植株一般不超過30厘米,顏色嫩綠,形態飄逸,具有較高的觀賞價值,“蕨”對是沼澤地里的“蕨”代佳人。

沼澤蕨 Thelypteris palustris

(圖片來源:張憲春攝)

守護高原我最黑,我是黑稈蹄蓋蕨

黑稈蹄蓋蕨(Athyrium wallichianum)屬蹄蓋蕨科(Athyriaceae),拳卷葉密被棕色或深褐色鱗片,葉簇生,外形遠觀如成群結隊的雄雞,植株高40~60厘米,是蹄蓋蕨屬高海拔的代表物種之一,一般生長在海拔3500~4800米的山林石縫、高山灌叢草甸和固定流石灘上。

黑稈蹄蓋蕨 Athyrium wallichianum

(圖片來源:張憲春攝)

黑稈蹄蓋蕨 Athyrium wallichianum

(圖片來源:張憲春攝)

菜蕨不是蕨菜

菜蕨(Diplazium esculentum)又名食用雙蓋蕨,屬蹄蓋蕨科(Athyriaceae)雙蓋蕨屬(Diplazium Sw.)的一種中小型蕨類。菜蕨與蕨菜屬于不同科屬,蕨菜(Pteridium aquilinum subsp. japonicum )屬于鳳尾蕨科(Pteridaceae)鳳尾蕨屬(Pteris L.)。拳卷葉時有極稀疏的線形小鱗片及單行細胞的細小節毛,在我國分布較廣,有水的濕地及沿海地區都有菜蕨的存在。

菜蕨 Diplazium esculentum

(圖片來源:張憲春攝、李聰穎繪)

明明是蕨,卻一股黃瓜味兒

莢果蕨(Matteuccia struthiopteris)又名“黃瓜香”,屬球子蕨科(Onocleaceae),是黑龍江省常見的風味野菜,因其拳卷葉散發如黃瓜的清香味而得名。莢果蕨的拳卷葉還富含多種維生素,炒食、做餡均可,是山野菜中的極品。不過春天野菜嘗鮮,還是推薦去正規市場購買,路邊的野菜別去采啊!

莢果蕨也是常見的觀葉植物,在春天,拳卷葉會慢慢舒展,葉片顏色呈翠綠色,婀娜多姿,賞心悅目,備受人們喜愛。

莢果蕨 Matteuccia struthiopteris

(圖片來源:張憲春攝)

我才是“內卷”之王

烏毛蕨(Blechnum orientale)屬烏毛蕨科(Blechnaceae),在拳卷葉時,就有多對縮短的羽片展開,和上部未展開的羽片形成“大卷套小卷”的形式,并以拳拳出擊之式,從鮮紅色幼葉一點點成長為具有蘇鐵之風韻的蕨類,具有極高的觀賞價值。

烏毛蕨 Blechnum orientale

(圖片來源:李中陽攝、張憲春攝)

瓊中肋,“蕨”對美

海南肋毛蕨(Ctenitis decurrentipinnata)屬鱗毛蕨科(Dryopteridaceae)。它在拳卷葉時,密被披針形至卵狀披針形棕色鱗片,該鱗片的形狀以及篩孔大小是區別于其它種的特征之一。其植株高大形態美觀,適宜盆栽或作地被植物,羽片也可用于鮮切花。由于其喜溫暖,在我國只分布在海南陰濕的山谷密林下。

海南肋毛蕨 Ctenitis decurrentipinnata

(圖片來源:張憲春攝)

拳拳合力,團結就是力量

粗莖鱗毛蕨(Dryopteris crassirhizoma)也屬鱗毛蕨科(Dryopteridaceae)。拳卷葉簇生,猶如小朋友簇擁在一起,甚是可愛。其葉柄連同根狀莖密生淡褐色至栗棕色膜質鱗片,葉軸上的鱗片明顯扭卷,葉片舒展后形成花籃狀造型,觀賞性極高。

粗莖鱗毛蕨 Dryopteris crassirhizoma

(圖片來源:張憲春攝)

鱗片似鎧甲,護“蕨”到終老

闊鱗鱗毛蕨(Dryopteris championii)同樣屬鱗毛蕨科(Dryopteridaceae)。在拳卷葉時可見密被鱗片,成熟后葉柄、葉軸密被棕色全緣鱗片,此特征也是區分其它種的重要性狀之一。闊鱗鱗毛蕨的根莖可入藥,其成熟植株葉革質挺括,觸摸有扎手之感,在陽光照耀下光亮明艷,具有較高的觀賞價值。

闊鱗鱗毛蕨 Dryopteris championii

(圖片來源:李中陽攝)

闊鱗鱗毛蕨 Dryopteris championii

(圖片來源:張憲春攝)

幼時紅色小可愛,長大綠色長絲帶

帶葉瓦韋(Lepisorus loriformis)屬水龍骨科(Polypodiaceae)。在拳卷葉時呈鮮紅色,甚是靈動可愛,長大后這一性狀表現在葉的中肋呈紅色,但這一特征并非能達到準確鑒定目的,還需觀察根狀莖的鱗片以及孢子囊上覆蓋的隔絲形狀等。其葉簇生,葉片長線形,常見附生于樹干或巖石上。

帶葉瓦韋Lepisorus eilophyllus(時)

(圖片來源:張憲春攝)

帶葉瓦韋 Lepisorus eilophyllus(成熟植株)

(圖片來源:張憲春攝)

我們是一家人,難分你我

瓦韋(Lepisorus thunbergianus)也屬水龍骨科(Polypodiaceae)。在拳卷幼葉時就具有粗篩孔的少量鱗片,也是鑒定瓦韋屬[Lepisorus (J. Sm.) Ching] 的重要性狀特征之一。其葉革質,長條形,有較強的適應性。孢子囊群大而醒目,具有很強的觀賞性,在野外常附生在樹干或石頭上,不僅適于點綴假山石盆景或作小型盆栽,還適于與其他植物混栽,別具情趣。

瓦韋 Lepisorus thunbergianus

(圖片來源:圖左李中陽攝、圖右張憲春攝)

眼鏡蛇:有人蹭我熱度?

盾蕨(Neolepisorus ovatus)仍屬水龍骨科(Polypodiaceae)。寬大的單葉拳卷形似眼鏡蛇的攻擊狀態,頗為有趣。長大后其葉片多形,有披針形、長圓形橢圓形、卵狀披針形,少數為戟形。

盾蕨 Neolepisorus ovatus

(圖片來源:圖左李中陽攝、圖右張憲春攝)

拳拳之心,卷卷之情

你看它們像不像一對對相互依偎的情侶,背靠著背,訴說著對彼此的情意,表達著深愛對方的“蕨心”呢!

綠色拳卷葉為華南芒萁Dicranopteris austrosinensis(新種)

棕色拳卷葉為芒萁Dicranopteris pedata

(圖片來源:嚴岳鴻攝)

你看它們像不像在跳舞,真是蕨美的芭蕾女神!

毛軸蕨Pteridium aquilinum subsp. wightianum

絨毛陰地蕨Botrychium lanuginosum

(圖片來源:張憲春攝)

結語

看完這些精靈般的蕨類生命,你是否也蠢蠢欲動,想要奔赴山野一睹它們的芳容。但喜愛不是占有,在野外欣賞蕨類時,請收起你采挖的私心。要知道,大部分蕨類植物喜歡陰暗潮濕度極高的環境,沒有經過馴化的野生植物在我們的居家環境中極難存活。所以愛它的方式,應是讓它們自由生長,讓一抹抹綠繼續成為大自然的主旋律。

中國花卉協會蕨類植物分會在第十屆花博會蕨類展示園以拳卷葉形為創作靈感,

象征我國蕨類事業的“蕨”(崛)起之義。

(圖片來源:傅世忠)

編輯:李沁懌 張思諾

參考文獻:

【1】 張憲春.《中國石松類和蕨類植物》. 2012. 北京:北京大學出版社.

【2】張憲春、孫久瓊. 《石松類和蕨類名詞及名稱》. 2015. 北京:中國林業出版社.

【3】郭誠孟、黃崑謀. 《自然野趣大觀察·蕨類》.2015. 福建:福建科技出版社.

【4】YAN H L, GAO Y W, WU L L, et al. Potential use of the Pteris vittata arsenic hyperaccumulation-regulation network for phytoremediation [J]. Journal of Hazardous Materials, 2019, 368: 386-96

(注:文中拉丁文部分應為斜體。)

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽