地球,我們的家,是離太陽第三顆行星。目前是宇宙中唯一一個有生命的星球。

地球是太陽系第五大行星。它比木星、土星、天王星和海王星這四顆氣體巨星要小,但比水星、火星和金星這三顆巖態行星要大。

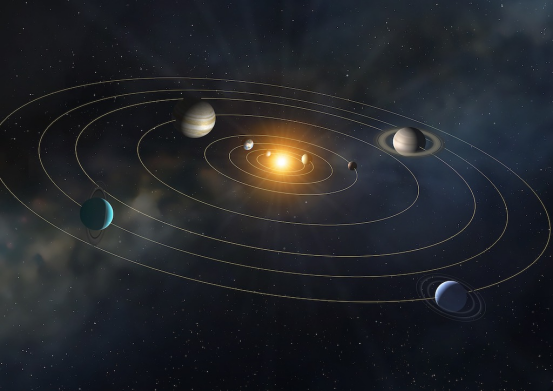

地球繞太陽的軌道

當地球圍繞太陽公轉時,地球同時也在繞著一條地軸自轉,地軸從北極到南極穿過地核。地球繞地軸一周需要23.934小時,繞太陽一周需要365.26天——我們在地球上的日日夜夜都是由這些旋轉來定義的。

地球的旋轉軸相對于黃道平面傾斜,黃道平面是行星繞太陽軌道的一個假想表面。這意味著南北半球有時會根據一年中的時間接近或遠離太陽,從而改變了南北半球接收的光量,導致季節的變化。

地球恰好在所謂的“適居帶”內圍繞太陽運行,這里的溫度剛好適合維持地球表面的液態水。地球的軌道不是一個完美的圓,而是一個略呈橢圓形的橢圓,類似于我們太陽系中所有其他行星的軌道。我們的星球在1月初離太陽更近,在7月離太陽更遠,盡管這種接近對我們在地球表面體驗到的溫度的影響要比地軸傾斜小得多。

根據NASA的數據,關于地球軌道的統計:

離太陽的平均距離:149,598,262千米近日點(離太陽最近的距離):147,098,291千米遠日點(離太陽最遠的距離):152,098,233千米太陽日長度(繞其軸旋轉一次):23.934小時一年的長度(繞太陽一圈):365.26天赤道軌道傾角:23.4393度

地球是如何形成的**?**

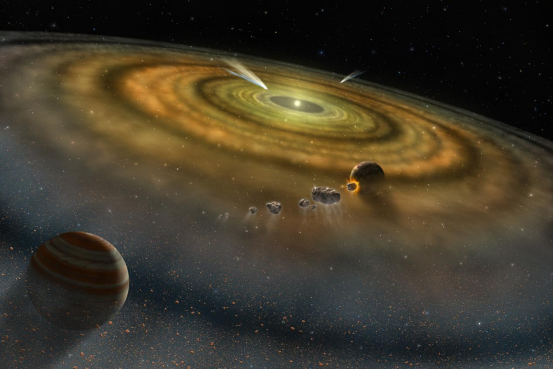

科學家們認為,大約46億年前,當太陽系由一個巨大的旋轉氣體和塵埃云團(太陽星云)合并而成時,地球與太陽和其他行星大致同時形成。當星云在自身引力的作用下坍塌時,它旋轉得更快,并壓扁成一個圓盤。圓盤中的大部分物質被拉向中心,形成了太陽。

盤內的其他粒子碰撞并粘在一起,形成了更大的物體,包括地球。科學家認為地球一開始是一團無水的巖石。

行星科學家表示,人們認為,由于一些小行星和彗星與地球相撞,早期地球的環境可能是地獄般的。

然而,對古代微觀晶體中礦物質的分析表明,在最初的5億年里,地球上已經存在液態水。

巖石中的放射性物質和地球深處不斷增加的壓力產生了足夠的熱量來融化地球內部,導致一些化學物質上升到地表形成水,而另一些則變成了大氣中的氣體。最近的證據表明,地殼和海洋可能是在地球形成后大約2億年內形成的。

是什么將地球與太陽系中的其他行星區別開來**?**

據目前所知,地球是太陽系中唯一一顆表面有液態水的行星,也是唯一一顆擁有生命的行星。地球也是太陽系中唯一具有活躍板塊構造的行星,行星表面被劃分為剛性板塊,這些板塊相互碰撞并分開,導致地震、造山和火山活動。沿著地球海底板塊邊界的火山活動遺址被認為是生命可能最初出現的潛在環境。

是什么讓地球特別適合生命的存在**?**

地球與太陽的距離正合適,因此在地球生命周期的大部分時間里,液態水一直穩定地保持著相當大的體積。它有適合生命的化學成分(例如水和碳),化學循環(例如火山活動和其他地質活動在地球內部和海洋之間)為生命提取能量以生存提供了化學途徑。允許復雜生命進化的其他因素是含氧的大氣,以及其磁場對太陽輻射的保護。

就距離而言,哪個行星離地球最近**?**

新的發現表明,如果是平均距離,水星是離地球最近的行星;如果是最小距離,金星是最近的。

水星是太陽系中與地球最相似的行星嗎**?**

并不是,水星沒有大氣層,它有一個古老的表面覆蓋著隕石坑,所以它非常不同于地球。一個相似之處是水星和地球都有內部產生的磁場。金星和地球的大小非常相似。有證據表明金星上有活躍的火山活動,然而,金星的大氣密度是地球的100倍,主要是二氧化碳和硫酸云。土星的衛星土衛六的表面與地球表面相似,有山脈、河流、湖泊和海洋。不同之處在于土衛六的山脈是由水冰組成的,在其表面溫度(-180°C)下,水冰和巖石一樣堅固,而河流和海洋富含碳氫化合物。

銀河系中有多少行星能有像地球這樣的條件**?**

科學家估計,像太陽這樣的恒星中,有五分之一有一顆類地行星圍繞它們運行,這顆行星可能支持生命。考慮到我們的銀河系中有超過2000億顆恒星,估計有400億顆行星可能支持我們的銀河系中的生命。

為什么保護地球至關重要**?**

從數據上我們可以看到世界熱帶雨林正在不斷被砍伐,海平面每年上升接近2毫米,大氣污染也在加劇。長遠來看,這種對地球環境的監測將能夠可靠地評估人類活動的全球影響和未來氣候變化的可能程度。

全球氣候變化的科學證據是無可辯駁的。氣候變暖的后果是深遠的——影響淡水資源、全球糧食生產和海平面,并引發極端天氣事件的增加。為了應對氣候變化,科學家和決策者需要可靠的數據來了解地球是如何變化的。

地球是太陽系中唯一適合復雜生命生存的行星。氣候變暖的后果是深遠的,已經威脅到一些人的生活方式,并破壞了更廣泛的生物多樣性。如果地球變得不適合居住,人類將無處可去了。研究月球和火星并不能取代地球,他們無法維持地球上人類和其他生物的數量。(文/思言)

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科幻畫報

科幻畫報