ChatGPT現在很火,作為一個人工智能聊天機器人,它擁有信息整合能力、自然語言處理能力,能根據要求進行聊天、撰寫論文、創作詩歌,還可以生成游戲劇本、編寫程序代碼。

而在航天工程任務中,需要處理大量數據,協同大量儀表、設備與傳感裝置,那么人工智能在航天領域可以大顯身手嗎?

科幻電影中的一些情節看上去并不是天方夜譚,而是對人工智能技術作用于航天領域的合理想象。有一些事情也正在悄悄發生變化。

對自我診斷修復能力的“渴望”

航天器造價高、工作環境復雜,在空間環境中若發生故障很難修復,從而造成重大損失。因此,航天器故障診斷技術能否向著智能高效化的方向發展顯得尤為重要。

“航天器越來越復雜,傳感器數量越來越多,我們原來采用預先設定規則的故障診斷方法,需要對各種可能出現的異常設定判斷閾值,這里就需要大量的專家經驗,但對經驗之外的故障通常缺乏檢測能力。”航天科技集團五院通信與導航衛星總體部信息室副主任宮江雷表示。

人工智能技術會是衛星診斷自身故障的“好幫手”。衛星設計師正試圖讓航天器搭載人工智能處理部件上天,實現自主導航、控制、數據處理、故障判斷和重構維修工作。

以往,衛星在軌的運行狀態、故障、壽命等情況是通過地面測控系統進行監測、預警的,“而人工智能算法具備不斷學習強化和自適應的特性,數據怎么變,它就怎么調整,并且會變得越來越準確。”宮江雷表示。

“特別是隨著現在通信、導航、遙感需求的興起和網絡復雜度的提升,對遠程信息傳輸進行良好管理并確保優質的傳輸性能和可靠性,比以往任何時候都重要。”宮江雷指出,例如太空垃圾增多,空間碎片撞擊航天器概率變大;衛星互聯網的發展導致信息安全領域的隱患越來越大等,這些都預示著人工智能技術有著巨大的發揮空間。

傳統的故障特征提取與識別評估方法是基于人類經驗進行的,難以準確描述復雜故障特征信息,而結合不同應用場景下的多種人工智能學習算法,可有效提高航天器復雜撞擊導致故障檢測效率和特征分類效果,在探測和評估之余提供風險預警和修復幫助。

ChatGPT與航天結合的設想

航天科技集團一院正在進行“智慧火箭”的研究,使火箭在出現故障時自動識別結果并主動更改策略,實行自主化飛行,讓火箭更智能、更聰明。

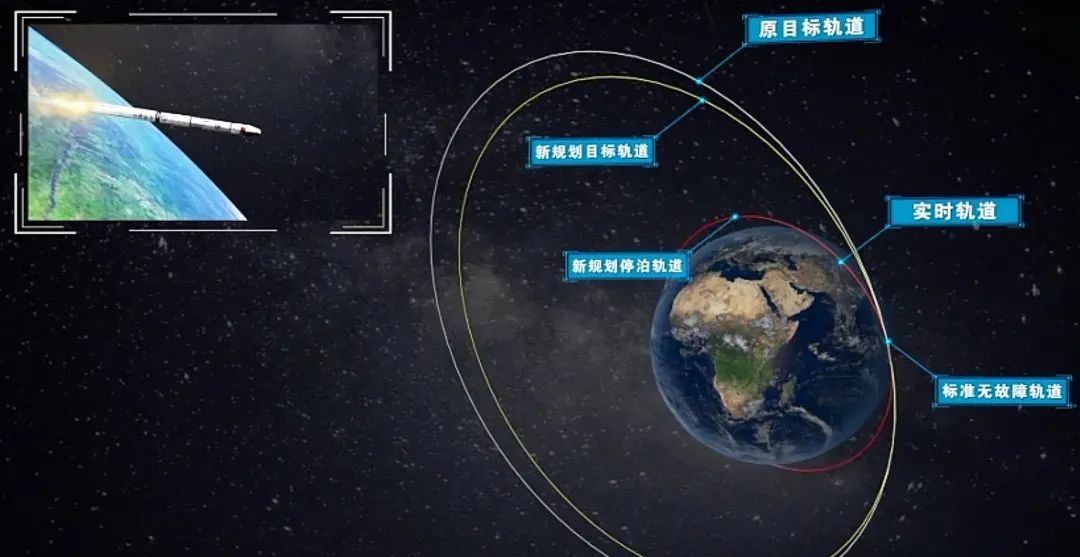

火箭末速修正飛行過程模擬圖在運載火箭高密度發射常態化的今天,火箭對自主故障診斷及任務重構能力也十分“渴望”。一院研究中心人工智能專家介紹:“我們將結合人工智能與信息技術,建立運載火箭全生命周期的智慧健康監測系統,將其貫穿火箭設計驗證、生產制造、測試發射和飛行試驗全生命周期。”

能不能研究一個定制化的ChatGPT?

航天設計師們設想:通過構建智能化輔助設計系統,整合現有的海量資料及資源,模擬人腦思考的過程,形成一個“智慧大腦”,人工智能未來可能會成為設計航天產品的輔助工具。

ChatGPT與航天結合后也許就像一個經驗豐富的航天高級專家,可以對文本數據進行系統化分析、理解與信息提取,輔助設計師來進行運載火箭和航天器的設計工作。由于“智慧大腦”能夠在很短的時間內完成大量知識的學習,并從中找出最優方案,設計的標準化和設計水平也能夠得到保證。

主發動機發生故障后,在線規劃新的停泊軌道與降級軌道,挽救火箭任務

以智慧火箭為例,在生產過程中,“智慧大腦”可以完成對火箭全生命周期信息的收集與保障,建立起一個綜合檔案履歷資料庫,收集制造、裝配、測試各個過程的數據與知識,構建大數據分析中心,作為智慧火箭的數據支撐與健康診斷的依據,從而降低設計和研制成本、提升測發效率、提升火箭的可靠性。

定制化ChatGPT也需要通過深度學習,對人類思維方式建模,讓機器能夠理解人的行為,并將知識運用到與用戶的交互中,達到機器“人性化”的終極目標,實現人工智能技術在航天領域的應用。

專家指出,實現定制化ChatGPT,還需要航天工作者將大量訓練樣本和知識信息注入機器學習過程中,并不斷提升算法的泛化性和適應性,在應用層進行強化訓練,提高算法的水平。

擔憂之處與先期破冰

人工智能技術的發展與應用,正在悄悄改變航天產品設計的原有模式和格局。但宮江雷指出了當下的困難:航天器的遙測故障樣本數據較少,深度學習算法訓練和應用的效果會受限。

除此之外,將人工智能方法應用于在軌航天器中仍有許多需要解決的問題,如當前航天器存在的計算能力、存儲資源不足的問題等。

宮江雷也表示,當前的大部分人工智能技術還處于“弱人工智能”階段,因此在航天領域的現實應用中,仍以發展輔助分析和輔助決策層次的人工智能技術為主。

以神經網絡為核心的人工智能具有“不可解釋性”,這意味著人類無法知道智能算法給出這個結果的原因。“不可解釋”就意味著風險,特別是在要求“萬無一失”的航天工程任務中,這也是航天設計師們心里擔憂的。

“我們要對‘小樣本學習’進行破局,試圖通過有限數量的數據集訓練出較好的效果。我們還亟需提升星上處理能力,一方面采用高性能的宇航級芯片提升星上的計算能力,另一方面升級星上的信息系統架構,提升星上的數據傳輸能力,為人工智能算法在衛星上的應用夯實基礎。”宮江雷說。

未來,隨著算法、算力和云技術的進一步突破,航天設計師們對未來“強人工智能”在航天領域終將走向自主決策的應用層次表示出樂觀看好的態度。

宮江雷始終認為,人工智能技術向航天領域的滲透日趨廣泛,未來一定會實現技術的跨代,從而促進整個航天領域的發展。

航天設計師對人工智能技術的期望,亦是對探索人類未知、宇宙奧秘的期待。太空之中、九天之外,也勢必成為人工智能的一個重要舞臺。

來源: 中國航天報

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國宇航學會

中國宇航學會