老一輩科學家風采

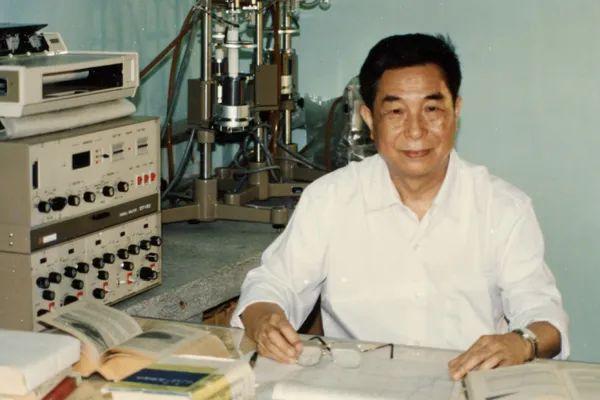

老舊的書桌油漆剝痕斑斑,伶仃的收音機用沉默訴說著變遷,窯爐著作典籍填滿柜子,琳瑯滿目的瓷器照亮了簡陋居室……這是檔案館資料中對劉振群故居的描述。劉振群(1922-2007),中共黨員,我國著名陶瓷科技泰斗,執教50余年為國家培育出大批人才;他提出的窯爐熱工理論,為建立中國陶瓷現代化體系開創了一條新路;他曾擔任華南理工大學校長,深諳教育規律、引領改革創新,不負社會主義政治家和教育家的職責使命。

“工人莫獻天機巧,此器能輸郡國材。”作為陶瓷窯爐學的泰斗,劉振群身上有許多光環——入選世界名人錄、被授予“中國陶瓷行業終身成就獎”、獲得“粵陶之子”五星級勛章等。他心懷教育強國的大格局、大擔當、大志向,以德立身、以德立學、以德施教,學術造詣高超深厚、知識涵養寬廣淵博、治學治教嚴謹求實,是華工人心中為學、為事、為人永遠的“大先生”。

陶瓷窯爐理論的先驅:

從一片空白到千峰翠色

中國窯爐有幾千年的歷史,但在中華人民共和國成立前,我國幾乎沒有人系統研究過陶瓷工業窯爐。1952年,全國高校院系大調整,劉振群來到華南工學院,從此與硅酸鹽無機材料和窯爐熱工結緣,開始了他投身陶瓷與窯爐研究的一生。他曾說:“這是一門新的專業,當時在我國寥若晨星,我愿當一名拓荒者,迎困難而上。”一切只能在混沌中探索,其難度可想而知。為參閱其他國家相關資料,劉振群在掌握了英語的基礎上,還苦學俄語、德語和日語。為系統總結傳統窯爐的特點,他幾乎跑遍了全國主要陶瓷產區。

當時,業界有一種聲音,認為中國龍窯古老落后,應該將當時全國剩下的2000多座龍窯拆掉,改建外國的倒焰窯。劉振群則認為,作為古人智慧的結晶,龍窯固然有其落后的一面,但也有許多獨有的優點,留住它們,既是保護我國珍貴的文化遺產,也能為國家節省一筆巨額投資。他指出龍窯與倒焰窯相比,熱效率更高、單位產品燃料消耗少、燒成成本低、基本投資少等優點。最終大多數同行認同了劉振群的見解,輕工業部也采納了他的建議,保留了全國的龍窯并進行了改造。

1959年,劉振群以他的新熱工理論,通過實踐有力地證實某外國專家為我國設計的三條隧道窯的嚴重錯誤,使對方不得不賠償經濟損失。同時,在他這一理論成果指導下,全國各地成功地改造了一批龍窯,提高了產品質量和產量。在一次全國性的陶瓷會議上,某省一位陶瓷公司經理握著劉振群的手說,你的理論使我們找到了今后建窯的方向,糾正了過去老是認為把窯建得越長越好的錯誤想法。

中國科學院將此科研成果編入《十年科學成就》中。改革開放以后,隨著生產力大大提高,建造了大量機械化、自動化的陶瓷隧道窯,這些隧道窯就是根據龍窯的作用原理設計而成的。

劉振群一生都在探索建設一條具有中國特色的現代化窯爐道路,撰寫了多部著作和大量論文。他為了得到一手信息與資料,經常深入各大陶瓷產區,和老師傅們一起勞作、交談,在代代匠人豐富的實踐經驗中找尋規律,進行理論研究。劉振群還提出了窯爐技改的 “四化”(輕型化、煤氣化、輥道化、自動化)理論,引領了以計算數學,特別是有限差分法與有限元法去研究、設計與操作陶瓷工業窯爐的方向。

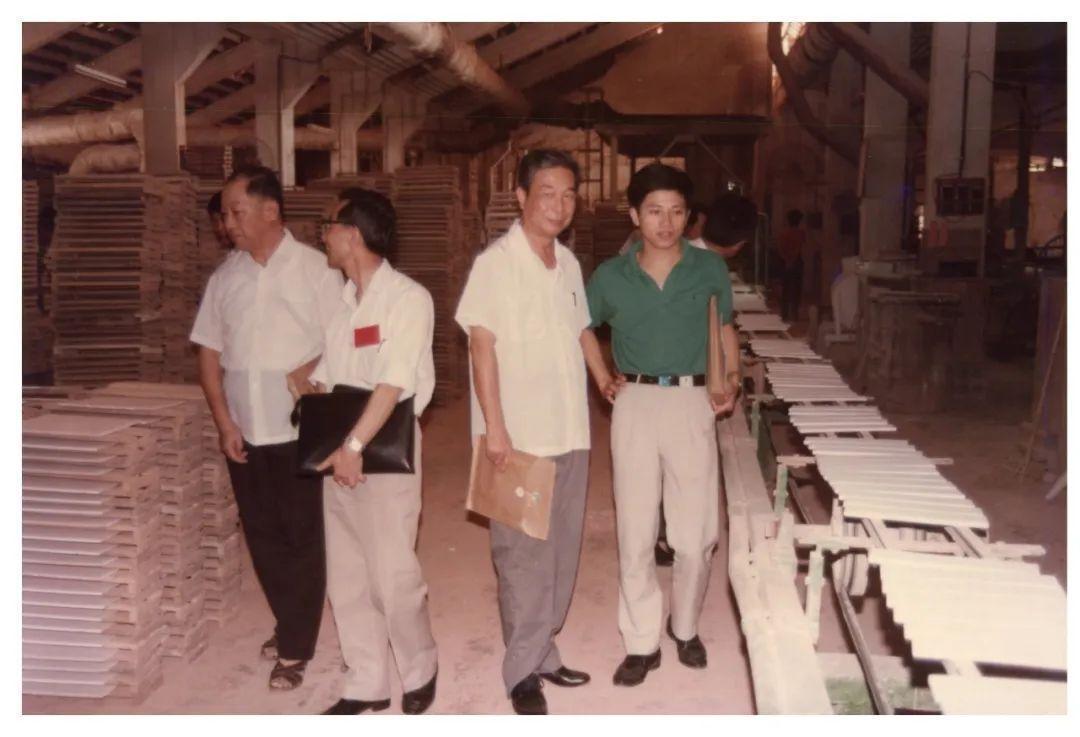

▲劉振群(前排右二)在窯爐現場進行技術指導

“制造陶瓷不僅是一門技術,還是一種文化。”這是劉振群常常念叨的一句話。在研究陶瓷制造工藝的同時,他還專注于探尋窯爐的歷史。當時國內不少陶瓷工作者根據考古發掘的瓷片資料,認為瓷器起源于漢代,劉振群認為這是不確切的。“瓷器是中國古代重大發明之一,是關系著中國文明史的大問題,搞不清楚,就可能自己否定自己。”為此,他克服重重困難,做了大量研究工作。當時交通不便利,但為了考證福建新發現的古代窯爐,他硬是翻山越嶺走了好幾個小時到達窯爐。

最終,他通過對大量古窯爐的實地考證,認為陶與瓷的分界線關鍵在于使用材料和燒成溫度,而制造陶瓷的龍窯和饅頭窯是我國南北兩地同時在戰國時代由升焰窯發展而來的,因此我國瓷器的產生時間是戰國時期。“戰國出瓷”說在全國古陶瓷學術會議上得到許多學者的贊同,從浙江紹興、廣東增城發掘出的古龍窯和瓷器也證實了這一說法。

多個“第一”的從教之路:

一生躬耕講壇終獲桃李萬千

1960年,劉振群手捧自己撰寫的第一本窯爐教材《窯爐及干燥器》走上華工講臺,成為我國高等學校講授硅酸鹽專業窯爐課程的第一位教師。

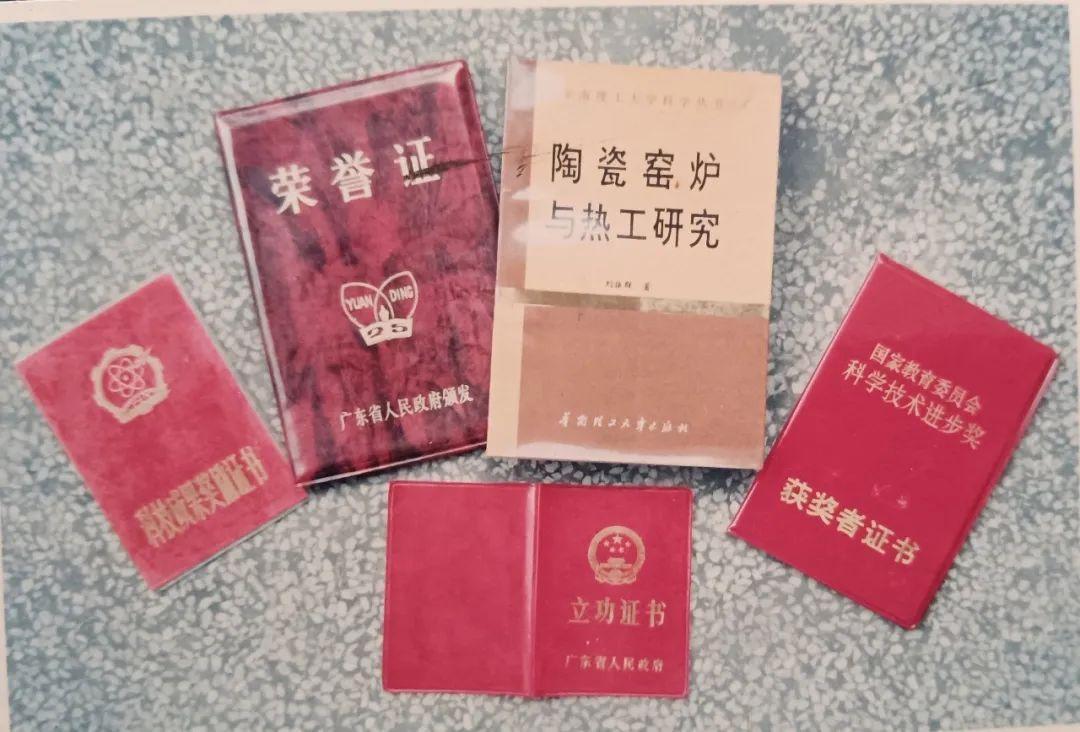

▲劉振群部分著作與榮譽證書

“由于經常到基層,劉老師會用操作工人的語言來描繪窯爐的火焰,如‘火像一匹布一樣燃燒起來’,同時,他也用嚴謹的科學家的語言來描述說這是一個‘火焰流動場’……聽他的課如同身臨其境。”劉振群獨特的教學風格讓學生記憶猶新。經過這種教學方法教出來的學生不僅具有較好的理論基礎,同時具備了較強的獨立思考能力、動手能力和開拓創新精神。

華工材料學院教授吳建青深情地回憶起初次與導師劉振群見面時的場景:“面前的花甲老人精神矍鑠、和藹可親,提出了三個‘學好’的要求——學好數學、學好計算機、學好外語。當時,計算機還沒普及,他就已經強調了學習計算機的重要性。”言簡意賅的一句話,便可看出劉振群對學科發展的遠見。

1960年,劉振群被評為全國文教系統先進工作者,并出席在北京召開的全國文教群英大會,1989年又被評為全國教育系統勞動模范。在劉振群的悉心教導下,從華工這片沃土走出了無數奮斗在學科前沿的學子,或成長為成果卓著的專家學者,或成長為出類拔萃的企業家。

年屆花甲出任校長:

十年勵精圖治拓新天地

1982年,年屆六旬的劉振群擔起了華南工學院一校之長的重任。改革開放初期,更新辦學理念、深化教育改革勢在必行。華工毗鄰港澳,地處改革開放的最前沿,改革的任務更顯迫切和重要。

“如果校長缺乏改革精神,就會給辦學帶來十分不利的影響。” 在學校黨委的領導下,劉振群沖破“精神枷鎖”和“禁區”,以其一貫沉穩務實作風、堅韌不拔的精神,參與籌劃、組織和領導了學校許多重大事項,制定實施學校事業發展工作規劃,在人才培養、學生管理、學科結構、師資隊伍建設、科研管理體制等方面進行革新,提出“兩條腿走路”“三調整”“四不斷線”等辦學方針,使學校的教學與科研活動逐步適應和滿足社會與經濟發展的需要,影響力逐漸向外輻射。

為建立一批素質優良、結構優化、學術水平高、國際知名的教師隊伍,劉振群從業務考核、表彰獎勵、職稱提升等方面深化人事制度改革,還舉辦了外語、數學、計算機算法進修班;邀請國內外專家到校作學術報告、講座等交流活動;并派教師到美國、英國、法國、日本等10多個國家學習進修。在劉振群任校長期間,出國深造的教師三百余人。在學校提供的良好生活、工作條件下,學成歸來的教師迅速成為學院骨干和學術帶頭人。

在科研管理改革方面,劉振群堅持科研與人才培養相結合,把工作重點放在技術成果開發轉化的環節上。他對科研管理體制進行了重點改革,積極開展基礎理論研究的同時,開展高層次的技術開發,承擔國家重大科研項目和高新技術研究任務,與地方實行橫向聯合。“幾年來,我校轉讓科研成果近160項,改變了過去科技成果推廣難的狀況,促進了科研工作的發展,理論與實踐結合,提高了教師的學術水平,更新了教學內容,還編寫出了實踐經驗和科研成果相結合的新教材。”1987年4月11日,《光明日報》頭版刊登了劉振群的文章,他介紹了學校改革取得的一系列成績,并建議制定高校對外科技服務的合理政策。

▲劉振群指導學生

“嚴治學、寬待人”,這是師生對他的評價。劉振群在校長的崗位上一干就是十年,十年里劉振群更新課程結構體系和教學內容、調整學科專業、形成辦學優勢,整頓校風、教風和學風,將學校工作重心轉移到教學科研工作上來,形成了積極發展的新局面。

文字 | 馮海波 通訊員 華軒

來源: 廣東科技報

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

桂粵科普

桂粵科普