在電影《獨(dú)行月球》中襲擊地球的派小行星是來自太陽系中的小行星帶里的某一顆,在現(xiàn)實(shí)中,這種情況有可能發(fā)生嗎?

在我們太陽系里除了恒星外,還有行星,矮行星和小行星。今天我們就來聊聊這些數(shù)量驚人的小天體。

小行星

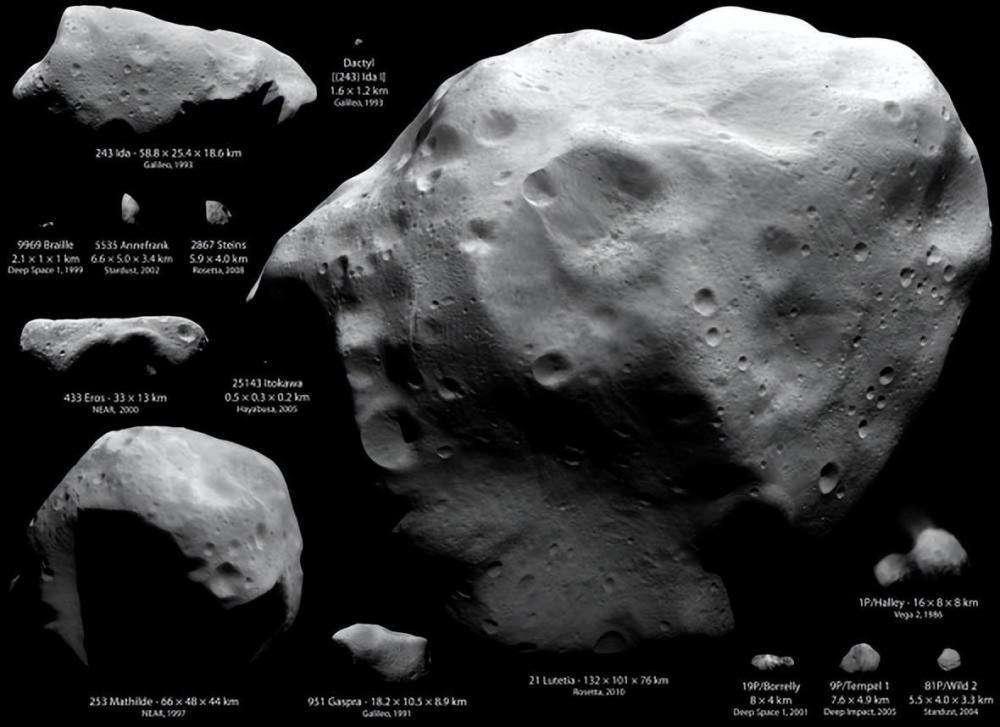

小行星是指太陽系內(nèi)類似行星環(huán)繞太陽運(yùn)動(dòng),但體積和質(zhì)量比行星小得多的天體。

小行星一般被認(rèn)為是由太陽系形成時(shí)期的微行星演變而來,是發(fā)現(xiàn)數(shù)量最多的太陽系天體,截至2020年12月31日小行星中心的數(shù)據(jù),太陽系內(nèi)已有1026572顆小行星被確認(rèn)(包含外海王星天體),其中約57%已有正式編號(hào),但這很可能仍僅是所有小行星中的一小部分。受到2000年代以后觀測(cè)技術(shù)進(jìn)步以及觀測(cè)任務(wù)增多的影響,已發(fā)現(xiàn)的小行星數(shù)量每天都在持續(xù)增長,如今每個(gè)月都能有多達(dá)數(shù)千顆新的小行星被發(fā)現(xiàn)。

皮亞齊與人類最早發(fā)現(xiàn)的小行星

由于小行星體積都比較小,2013年一顆小行星是被美國小行星觀測(cè)中心發(fā)現(xiàn),并將其命名為2013RZ53。其直徑為3米,是當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的體積最小的小行星,而到了2015年發(fā)現(xiàn)的2015TC 25天體就是一顆微型的近地星球,它的直徑只有2米左右,但它的反射率非常高,能夠?qū)⑻柟獾?0%都反射出去。

理論上來說,直徑在3米-1000公里的小天體都能被歸類稱之為小行星。因此,以過去人類早期的觀測(cè)能力和觀測(cè)設(shè)備,最早被發(fā)現(xiàn)的小行星一定是體積很大能夠有足夠視星等反射陽光的那些。

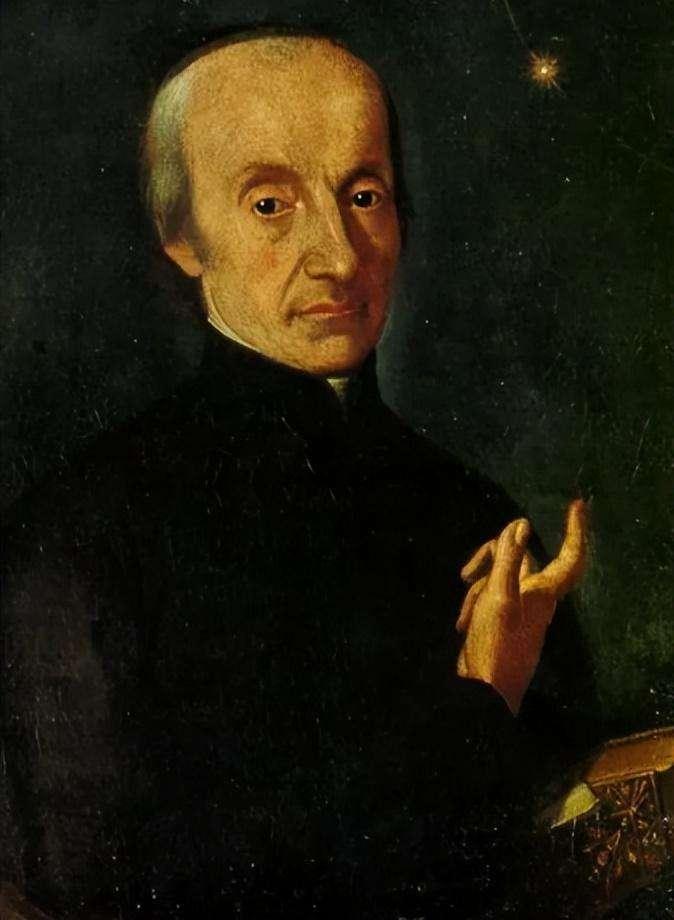

朱塞普·皮亞齊(Giuseppe Piazzi,1746年7月7日—1826年7月22日),出生于意大利,是一名神父,也是一位天文學(xué)家。

皮亞齊最為人熟悉的事跡,便是在19世紀(jì)的第一天,發(fā)現(xiàn)了太陽系中的第一顆小行星。在1801年(我們中國的清朝嘉慶六年)1月1日晚上,在位于西西里島的皮亞齊留意到一個(gè)在背景星空中移動(dòng)的星點(diǎn)。起初他以為是一顆遙遠(yuǎn)的恒星,位置移動(dòng)只是因?yàn)橛^測(cè)錯(cuò)誤,但在之后三個(gè)晚上的連續(xù)觀測(cè)之后,他肯定這星點(diǎn)并非恒星。然而,謹(jǐn)慎的他起初只公布可能發(fā)現(xiàn)了一顆新的彗星。但由于這天體沒有呈云霧狀,移動(dòng)速度亦較慢且均勻,他也意識(shí)到這天體可能并非彗星。

夜空中的小行星

后來皮亞齊因病中斷觀測(cè),康復(fù)后想再度找尋它時(shí),卻杳無蹤跡了。于是看熱鬧不嫌事大的吃瓜群眾開始議論紛紛,客氣的說他年紀(jì)大了老眼昏花,不客氣的說他聳人聽聞想騙取榮譽(yù)。一時(shí)間流言蜚語滿天飛。皮亞齊有苦難言,因?yàn)樵诤棋男强罩袑ふ乙活w不知軌跡的新行星,的確猶如海底撈針。

高斯算星

消息傳到德國著名數(shù)學(xué)家高斯耳里,他想,行星運(yùn)動(dòng)是有規(guī)律的,只要它確實(shí)存在,就能算出來。高斯利用皮亞齊的觀測(cè)資料,以他的行星軌道計(jì)算法和最小二乘法,終于算出它的軌道在火星和木星之間。高斯把結(jié)果公布之后,1802年元旦之夜,德國天文愛好者、醫(yī)生奧爾貝斯,果然在預(yù)計(jì)的地方重新找到了它。數(shù)學(xué)家以他們的鉛筆與算草紙,給天文學(xué)家送回了這個(gè)遲到了一年的新年禮物。

皮亞齊持續(xù)觀測(cè)至2月11日,但他的發(fā)現(xiàn)卻未受注意,之后該小行星已公轉(zhuǎn)至太陽背面而無法觀測(cè)。

另一位天文學(xué)家波得認(rèn)為火星與木星軌道之間的位置理應(yīng)有行星,而谷神星正是該顆他認(rèn)為的未知行星,但它的體積比起其他大行星要小得多,因此威廉·赫歇爾(Friedrich Wilhelm Herschel,1738年11月15日~1822年8月25日)后來把這類天體稱為“小行星”(asteroid)并由此延伸出一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),即要確定一個(gè)天體是否為行星,這個(gè)行星的體積必須比谷神星要大。

皮亞齊他給這顆星起名為谷神·費(fèi)迪南星。前一部分是以西西里島的保護(hù)神谷神命名的,后一部分是以那波利國王費(fèi)迪南四世命名的。但國際學(xué)者們對(duì)此不滿意,因此將第二部分去掉了。因此第一顆小行星的正式名稱是小行星1號(hào)谷神星。

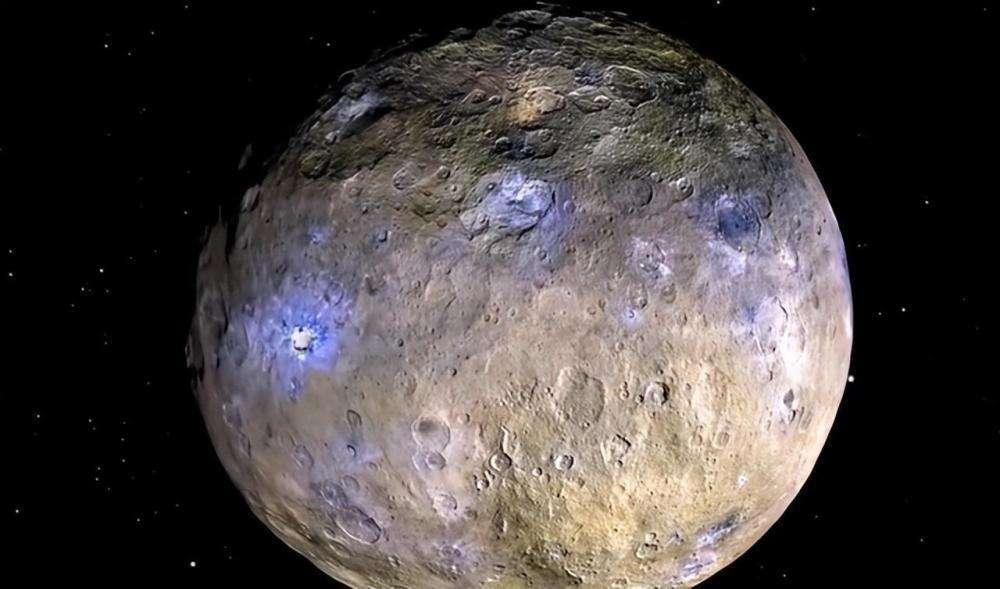

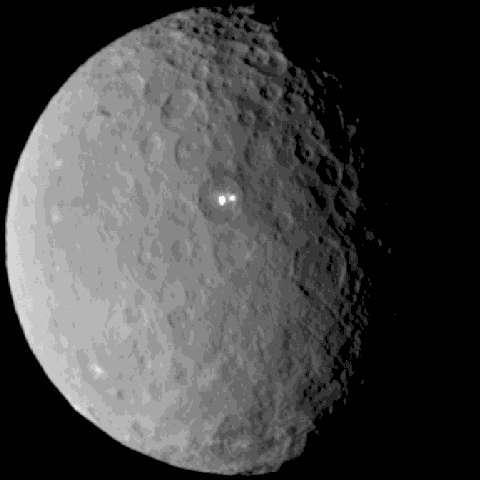

升級(jí)的谷神星

2006年,國際天文學(xué)聯(lián)合會(huì)將谷神星重新定義為矮行星(和冥王星平起平坐),谷神星曾被認(rèn)為是太陽系已知最大的小行星。

谷神星其平均直徑為952公里,是小行星帶中最大最重的天體。谷神星4.6個(gè)地球年才繞太陽公轉(zhuǎn)一周。谷神星很可能是一個(gè)分化型星球,具有巖石內(nèi)核,地幔層包含大量冰水物質(zhì),現(xiàn)探測(cè)到星球表面有大量載水礦物質(zhì)。初步推測(cè)水占谷神星體積的40%。谷神星還能通過太陽能獲得能量,因?yàn)樗嚯x太陽僅2.8個(gè)天文單位,相比之下,木衛(wèi)二和土衛(wèi)二一距離較遠(yuǎn),分別是5.2和9個(gè)天文單位。

谷神星

谷神星位于火星和木星軌道間的小行星帶中,此前研究已確認(rèn)其內(nèi)部存在大量的冰。歐航局在《自然》雜志上報(bào)告說,他們利用赫歇爾望遠(yuǎn)鏡首次在谷神星上發(fā)現(xiàn)了水蒸氣,這些水蒸氣來自谷神星表面顏色較深的區(qū)域。

水蒸氣的量并不大,約為每秒6千克,但這一發(fā)現(xiàn)對(duì)于證實(shí)谷神星上有水意義重大。研究人員推測(cè),水蒸氣冒出的具體原因可能有兩個(gè):一是太陽照射使谷神星表面的冰被迅速加熱所致,二是谷神星內(nèi)部仍有能量。科學(xué)家推測(cè)可能擁有液態(tài)水的海洋。

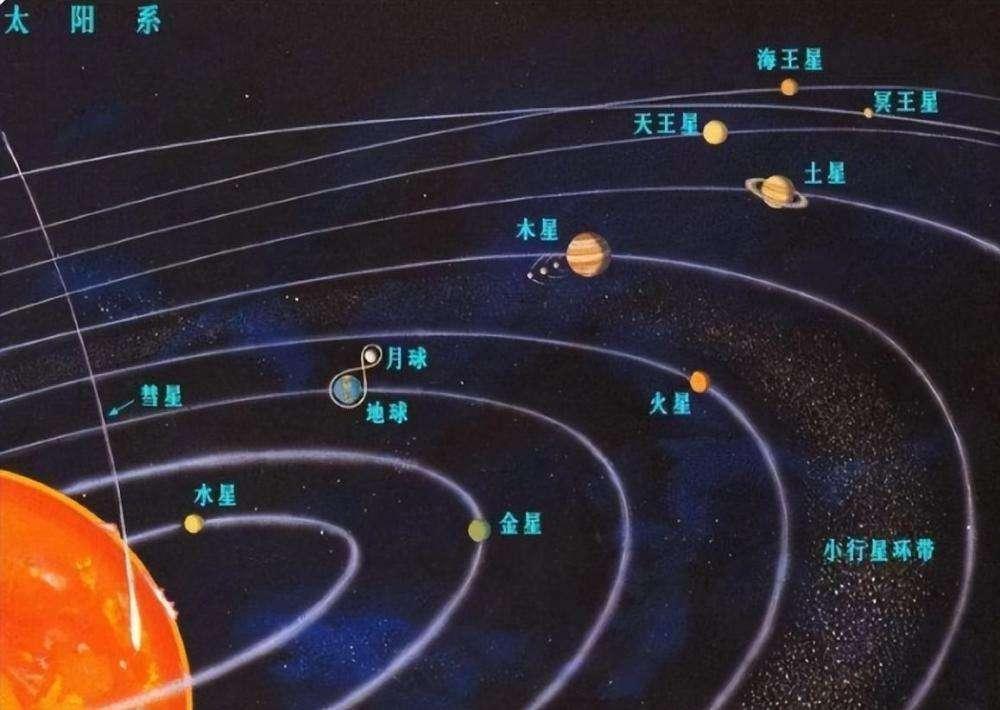

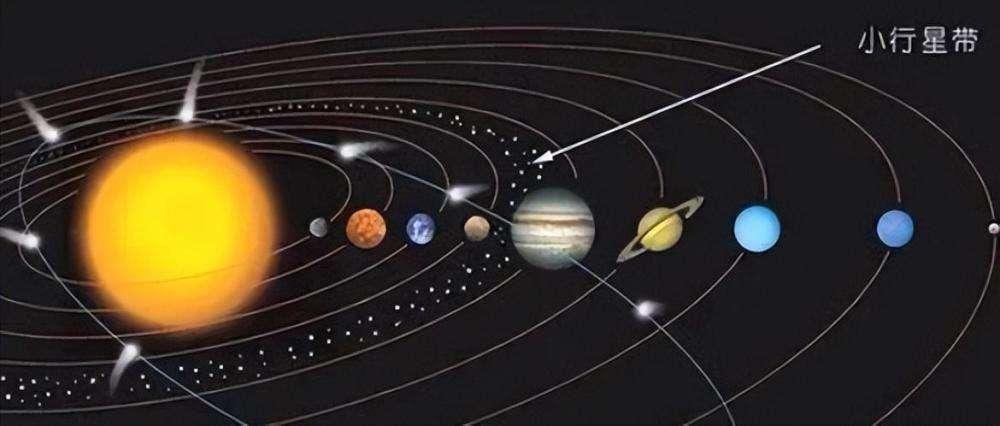

小行星帶

小行星帶是太陽系內(nèi)介于火星和木星軌道之間的小行星密集區(qū)域,98.5%的小行星都在此處被發(fā)現(xiàn),已經(jīng)被編號(hào)小行星有120,437顆。由于小行星帶是小行星最密集的區(qū)域,這個(gè)區(qū)域因此也被稱為主帶。目前主帶中最大的就是谷神星。

小行星帶距離太陽約2.17-3.64天文單位的空間區(qū)域內(nèi),聚集了大約50萬顆以上的小行星。這么多小行星能夠被凝聚在小行星帶中,除了太陽的引力作用以外,木星的引力也起著作用。

很多想象圖和示意圖中把小行星帶描述為這樣的,但是其實(shí)小行星帶中的物質(zhì)非常稀薄,也沒有這么密集。小行星帶內(nèi)比較大的幾顆小行星分別是谷神星、智神星、婚神星和灶神星。

除了谷神星直徑約為950公里外其他幾個(gè)平均直徑都超過400 公里;而其余的小行星都較小,有些甚至只有塵埃大小。火星和木星之間軌道空間十分空曠,50萬顆分布在其中也很稀疏,目前人類制造的好幾艘太空探測(cè)器都非常安全地通過這個(gè)看似危險(xiǎn)的區(qū)域而未曾發(fā)生意外,比如先驅(qū)者十一號(hào)探測(cè)器、旅行者號(hào)探測(cè)器、卡西尼號(hào)土星探測(cè)器等。

小行星帶的形成

目前關(guān)于小行星帶成因的說法一共有三種比較主流的。

第一種是原始星云說;小行星帶由原始太陽星云中的物質(zhì)形成。但是,因?yàn)樘柵c木星的引力影響,阻礙了這些原始星云物質(zhì)聚合形成行星,造成許多物質(zhì)相互碰撞,并形成許多殘骸和碎片。在太陽與木星之間形成了一個(gè)引力平衡區(qū)域而分散開來變成條帶狀。

第二種是爆炸撕裂說;靈感來源是土星的光環(huán),土星光環(huán)形成的原因與彗星、小行星與較大的土衛(wèi)相撞后產(chǎn)生的碎片組成有關(guān)。于是有科學(xué)家猜測(cè),在太陽系早期,在火星與木星之間應(yīng)該存在一顆質(zhì)量與地球類似的行星,但是由于未知的原因,這顆行星發(fā)生了爆炸。

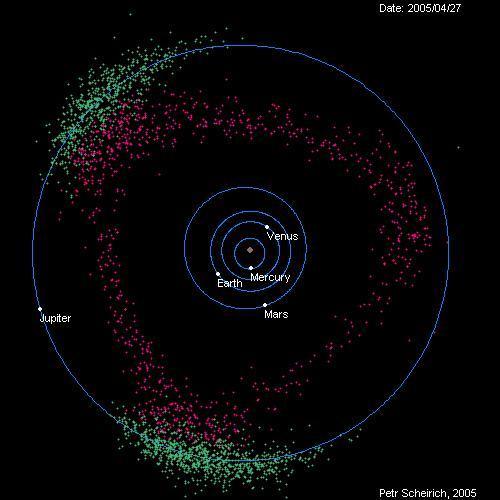

小行星帶的計(jì)算機(jī)模擬軌道

經(jīng)過計(jì)算目前小行星帶所擁有的質(zhì)量應(yīng)該僅是原始小行星帶的一小部分,以電腦模擬的結(jié)果目,小行星帶原來物質(zhì)的質(zhì)量應(yīng)該與地球質(zhì)量相當(dāng)。后來主要是由于木星引力擾動(dòng)的影響,在百萬年的形成周期過程中,大部分的物質(zhì)都被拋出去,殘留下來的質(zhì)量大概只有原來的千分之一。這個(gè)說法后來成為了很多科幻作者的靈感來源,他們說曾經(jīng)這是一顆有智慧文明的星球但是被外來的星際力量摧毀了,而其中有一部分逃到了地球。但是他們的家園變成了現(xiàn)在的小行星帶。

第三種說法是,木星與火星之間的軌道上本來就存在著5-10顆同谷神星大小相似的體積相對(duì)較大的小行星。這些行星通過長時(shí)間的相互碰撞逐漸解體,越來越小,越分越多,形成了大量的碎片,也就是我們觀測(cè)到的小行星帶。這些解釋各有道理,但都不能自圓其說,因而都未形成定論。

小行星瑯琊榜

自從谷神星晉級(jí)脫離小行星群體后,其他小行星都以各自的特點(diǎn)想來打一下小行星瑯琊榜。

智神星(2 Pallas),小行星工號(hào)2號(hào),是人類繼谷神星(小行星帶中唯一的矮行星)后所發(fā)現(xiàn)的第二顆小行星。它一顆的質(zhì)量就約占了小行星帶所有小天體的7%。

智神星直徑為560千米,比灶神星稍大一些,但是其質(zhì)量卻比灶神星輕10–30%,所以智神星是小行星帶中第二重的小行星。公轉(zhuǎn)周期1686天,自轉(zhuǎn)周期9~12小時(shí),目視星等為8.0等。智神星可能是太陽系中最大的不規(guī)則天體(也就是本身的重力不能使外貌呈現(xiàn)圓滑),也可能是殘余的原行星。據(jù)測(cè)算智神星可能有一顆直徑1千米的衛(wèi)星,但是至今沒有觀測(cè)到。

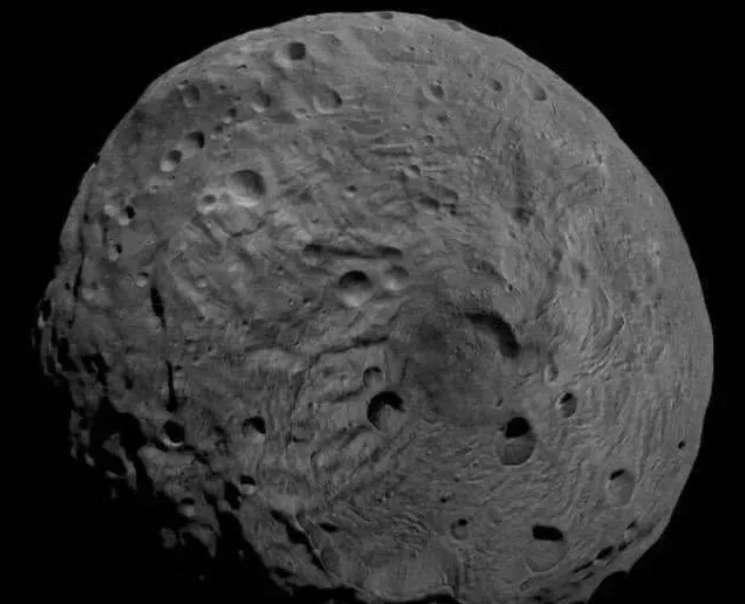

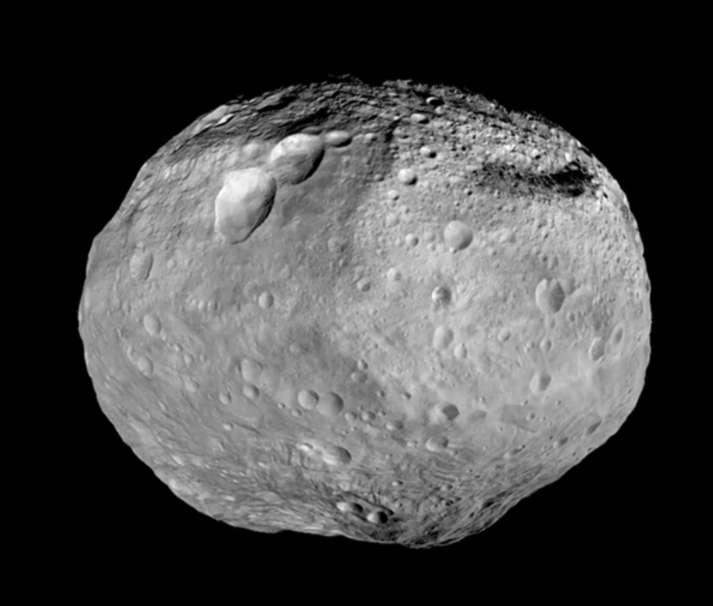

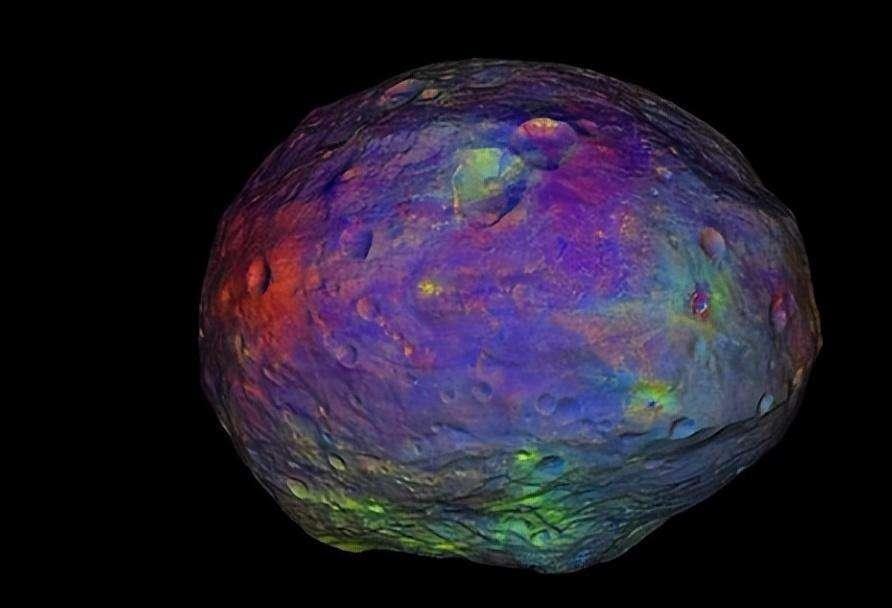

灶神星(Vesta)(第四顆被發(fā)現(xiàn)的小行星),是目前小行星帶質(zhì)量最大的一個(gè)小行星幾乎占所有小行星總質(zhì)量的9%(因?yàn)楣壬裥且驯欢x為矮行星),它有著525公里的平均直徑。

它是由德國天文學(xué)家海因里.威廉.馬提亞.奧伯斯于1807年3月29日發(fā)現(xiàn)的。隨后被命名為維斯塔(羅馬神話中掌管家庭和壁爐的女神)。

灶神星是我們太陽系中觀測(cè)到的最大亮度的天體之一。明亮的物質(zhì)似乎是天然巖石,而黑暗的物質(zhì)被認(rèn)為是由其他小行星撞上灶神星而沉積的。科學(xué)家估計(jì),在過去的35億年里,大約有300顆直徑從1公里到10公里的黑暗小行星撞擊了灶神星。這足以將灶神星包裹在一個(gè)大約1到2米厚的“灰塵毯子”里。

灶神星赤道區(qū)域周圍有一個(gè)巨大的峽谷系統(tǒng)。最大的,命名為迪瓦利亞福薩(Divalia Fossa),比美國大峽谷還要大。

婚神星(英語:3 Juno)是人類發(fā)現(xiàn)的第三顆小行星,是由較重的石質(zhì)組成的S-型小行星。它在1804年9月1日被德國天文學(xué)家卡爾·路德維希·哈丁以一架普通的2英寸口徑望遠(yuǎn)鏡發(fā)現(xiàn)的,以羅馬神話中位階最高的婚姻之神朱諾來命名。

質(zhì)量約占整個(gè)小行星帶的1.0%,在大小排序上也在前10名之內(nèi)。它與司法星爭(zhēng)奪石質(zhì)的S-型小行星中最大者的榮銜,但最新測(cè)量已使婚神星屈居第二。光譜研究顯示婚神星表面含球粒隕石的成分,以及普通的石隕石中都有的含鐵硅酸鹽,像是橄欖石和輝石等,可能是球粒隕石的來源。在2001年10月2日于日正當(dāng)中時(shí),測(cè)得的表面最高溫度約為293K,換算可得在近日點(diǎn)位置時(shí)其表面溫度可以達(dá)到301K(28℃)(感覺還蠻舒適的溫度)。

司琴星(Lutetia),小行星編號(hào)21,是一顆位于小行星帶上的大型小行星,擁有不尋常的光譜類型。它直徑約100公里(沿其主軸120公里)。它于1852年由赫爾曼·戈德施密特(Hermann Goldschmidt)發(fā)現(xiàn),并以巴黎的拉丁名Lutetia命名。

司琴星形狀不規(guī)則,隕石坑遍布,最大的撞擊坑直徑達(dá)45公里。地表在地質(zhì)上是不均勻的,被一系列溝槽和陡坎相交。此外,它的平均密度很高,這意味著它是由富含金屬的巖石構(gòu)成的。

2010年7月,羅塞塔號(hào)探測(cè)器在距離司琴星3162公里的范圍內(nèi)通過。這是2011年7月黎明號(hào)抵達(dá)灶神星之前,航天器訪問過的最大小行星。

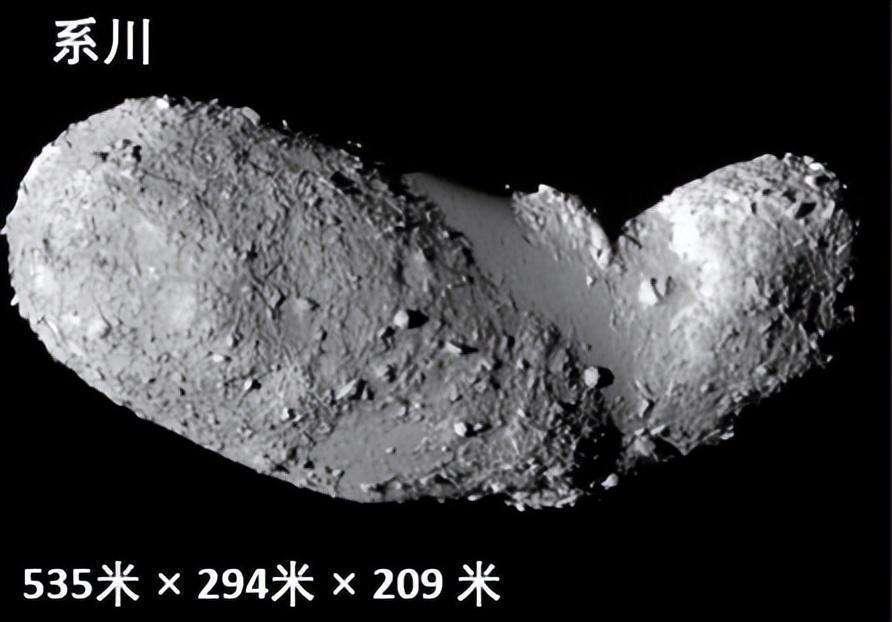

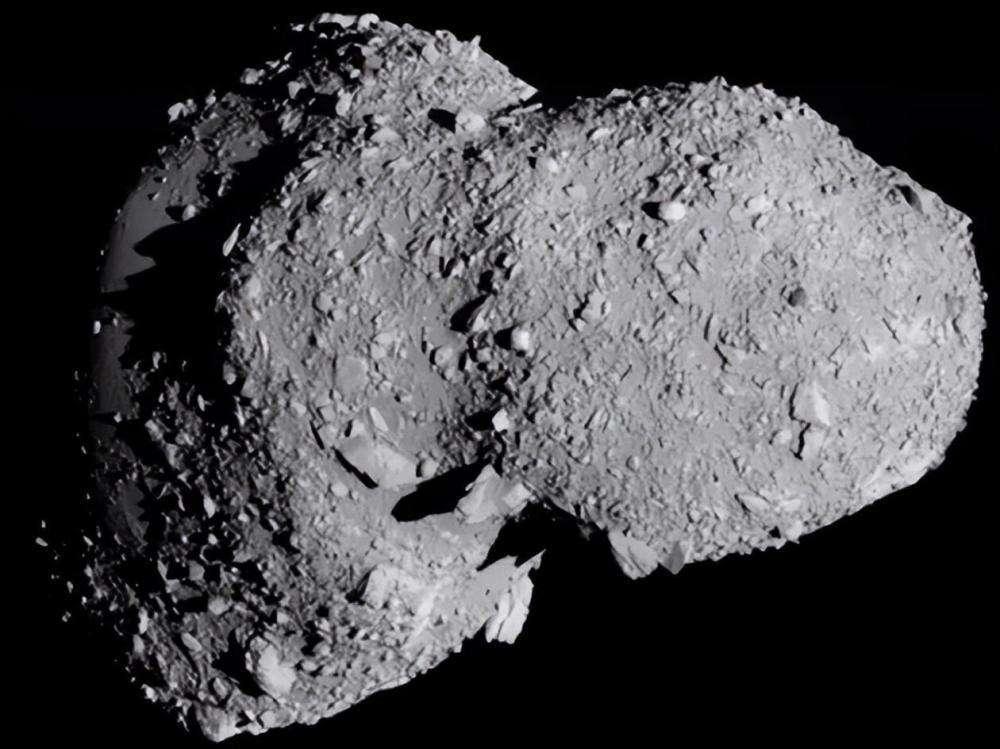

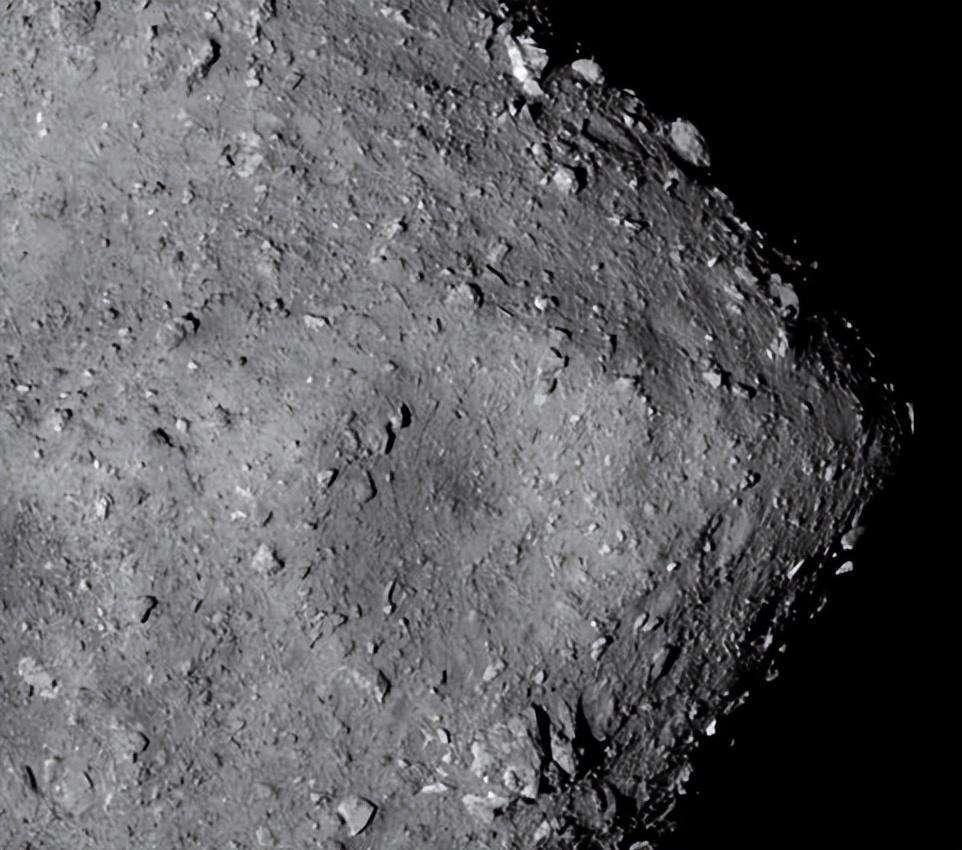

系川小行星,(最有潛力撞地球的候選人)“系川”長630米,狀如土豆,從獲得的照片上發(fā)現(xiàn):“系川”的表面崎嶇不平,主要是塊狀物而不是風(fēng)化層,密度也比預(yù)期的小,可能是被重力結(jié)合在一起的兩塊巖石小行星的組合體構(gòu)成的。

為什么這顆小行星的部分表面很平滑呢?沒人能給個(gè)明確的答案,但原因可能是和這顆小行星是由松散石塊所聚成而不一是一整塊巨石有關(guān)。

計(jì)算機(jī)軌道模擬顯示這顆500公尺寬的系川小行星,可能在接下來的數(shù)百萬年之間沖撞地球。不過不用擔(dān)心,以人類目前作死的速度,估計(jì)到時(shí)候我們已經(jīng)滅絕了。即便延續(xù)到那時(shí)也能開發(fā)出小行星防御武器了。

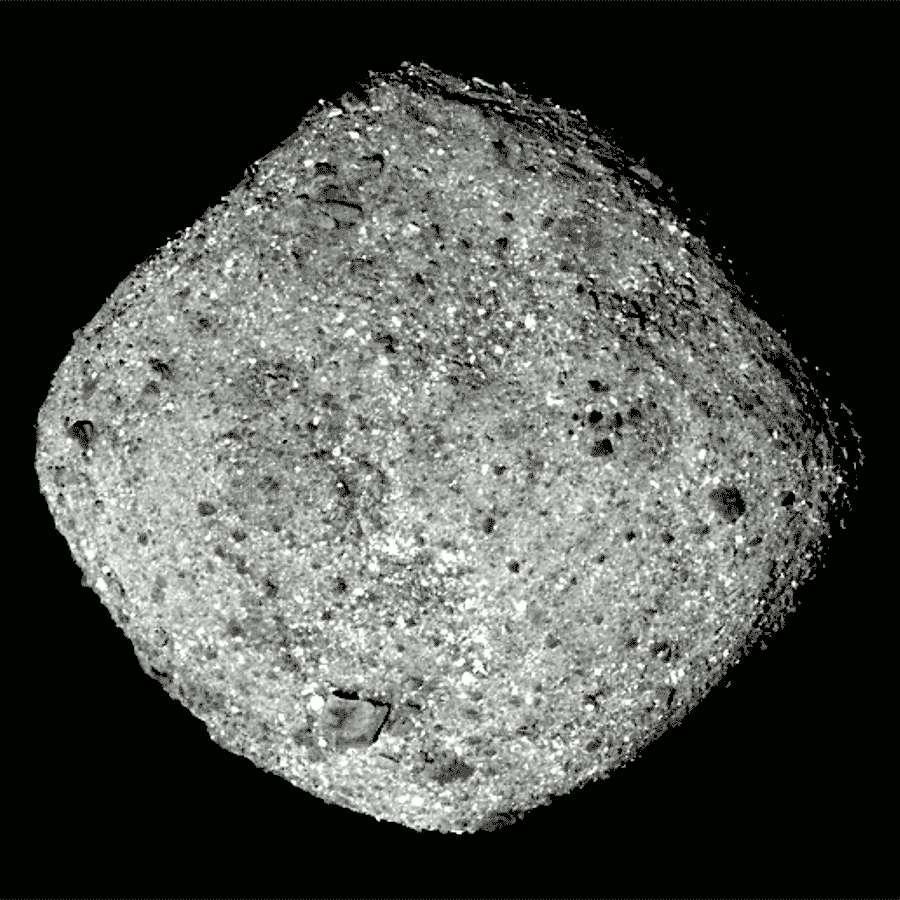

龍宮小行星,編號(hào)為1999JU3,是距離地球約3.4億公里的小行星。“龍宮”直徑只有約1千米,比小行星“絲川”更為原始,可能有更多的含水礦物和有機(jī)物。“龍宮”的自轉(zhuǎn)周期約為7個(gè)半小時(shí),比一般的小行星自轉(zhuǎn)要慢。

2020年12月,由探測(cè)器“隼鳥2號(hào)”搭載的為期6年的回收艙從3億多公里外的小行星“龍宮”(Ryugu)返回地球,并帶回約5.4克行星表面樣本。日本宇宙航空研究開發(fā)機(jī)構(gòu)(JAXA)等團(tuán)隊(duì)分析了樣本后,從中檢測(cè)到20多種氨基酸。

龍宮是目前探測(cè)器造訪過并且成功取樣返回的小行星。

擦肩而過

就在2013年9月的一天,美國麻省的小行星觀測(cè)中心發(fā)布了一條消息,表示觀測(cè)到一顆直徑約為3米的小行星將會(huì)在早上闖過地球和月球間的空隙,當(dāng)時(shí)人們還非常擔(dān)心這顆小行星如果產(chǎn)生偏差,那么很可能會(huì)對(duì)地球產(chǎn)生威脅。

一般來說當(dāng)直徑小于50米的小行星闖入大氣層中,基本都無法在大氣層中堅(jiān)持很久,高速的飛行會(huì)導(dǎo)致它很快就被摩擦產(chǎn)生的熱量燃燒殆盡,最終變?yōu)閴m埃。

比如已經(jīng)在大氣層中燒毀的退役和平號(hào)空間站全長有87米。不過和平號(hào)的速度比小行星慢挺多的。而以上的這顆小行星直徑僅3米,就算是直接飛向地球也是完全沒事的。當(dāng)時(shí)據(jù)說這顆小行星距地只有23萬公里,也就是相當(dāng)于位于地月間的三分之二的距離。

和平號(hào)空間站在大氣中變成流星

以卵擊石-21億美元的一撞!

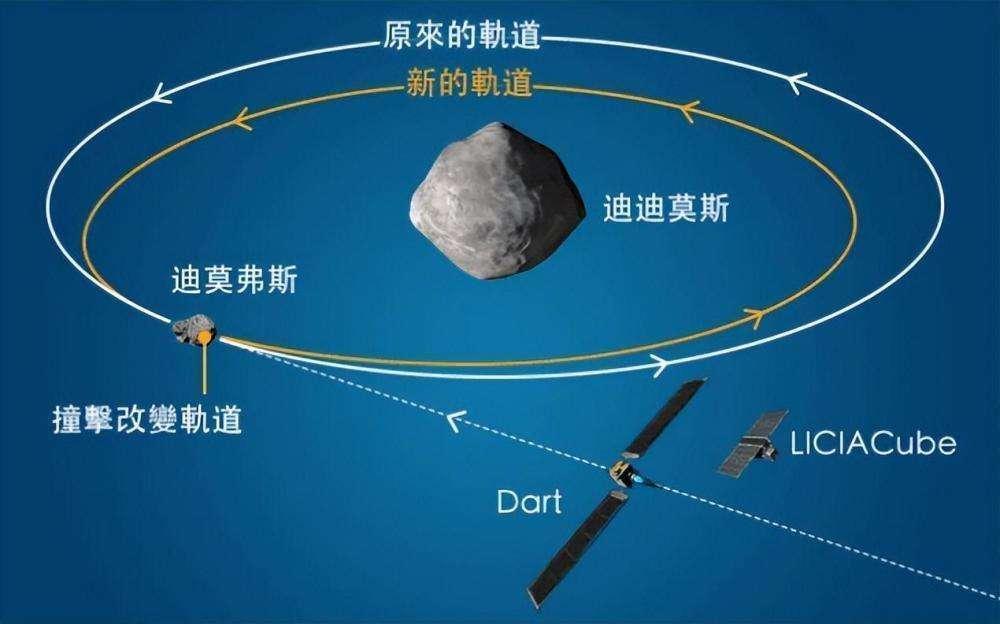

迪莫弗斯(Dimorphos),小行星,直徑160米,(體積與古羅馬斗獸場(chǎng)類似)其伴生小行星迪迪莫斯直徑780米。在距離地球1100萬公里的地方,是小行星雙星系統(tǒng)。

2022年9月26日,執(zhí)行美國國家航空航天局(NASA)的“雙小行星重定向測(cè)試”(DART)任務(wù)的航天器將撞擊小行星“迪莫弗斯”,以嘗試改變其運(yùn)行軌道。這項(xiàng)任務(wù)將使“殺手小行星”偏離地球成為可能,以免對(duì)地球構(gòu)成威脅。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2022年10月11日,美國國家航空航天局(NASA)就其“雙小行星重定向測(cè)試”(DART)任務(wù)舉行新聞發(fā)布會(huì)。NASA指出,在9月26日的測(cè)試中,DART航天器成功碰撞目標(biāo)小行星“迪莫弗斯”(Dimorphos)并使其偏離原運(yùn)行軌道,這也是世界上首次行星防御測(cè)試。

撞擊后,產(chǎn)生了長達(dá)一萬千米的羽流,迪莫弗斯的軌道周期縮短為11小時(shí)23分鐘,相當(dāng)于人類將它的軌道周期縮短了32分鐘,測(cè)量不確定性范圍為正負(fù)2分鐘。而之前天文學(xué)家預(yù)測(cè)軌道只能縮短10分鐘左右。

來源: 梵觀點(diǎn)

科普中國公眾號(hào)

科普中國公眾號(hào)

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

桂粵科普

桂粵科普