出品:科普中國

作者:地星引力

監制:中國科普博覽

最近土耳其連續發生兩次7級以上大地震,其余震在數十天后依然強烈且頻繁,地震帶來了數萬人傷亡,上百萬人無家可歸。2月23日,塔吉克斯坦也發生了7.2級地震,震源距中國邊境僅有約82千米。

頻繁發生的大地震讓一些人開始擔憂地震災害問題,同時也再次讓人們把目光聚焦在一個老生常談的問題上——地震可以預測嗎?

土耳其-敘利亞地震部分照片

(圖片來源:wikipedia)

首先要回答的是,在目前的技術條件下,地震預測是不現實的。不過,科學家們正在探索預測地震的各種方法,其中很多人認為對慢地震的研究可能有助于我們預測地震。

一、什么是慢地震?

地震是由地層中斷層的突然破裂或移動導致的。在目前的板塊理論中,整個地球地表的堅硬巖石圈并不是一個整體,而是破裂成15個主要板塊以及更多次要板塊,這些板塊漂浮在地幔物質之上,隨著地幔物質的運動而運動,就好像漂浮在水面的木板一樣。

這些板塊運動時會相互碰撞或分離,無論是碰撞或分離都會給板塊邊界處帶來巨大的壓力或拉力,一般將其稱為應力,應力也會傳導到板塊內部,從而讓板塊邊界或板塊內部的巖層破裂形成斷層,多個巨大的斷層還會組成斷裂帶。這就是絕大多數地震的發源地了。

板塊邊界處往往受到巨大應力,因而成為地震的發源地

(圖片來源:USGS)

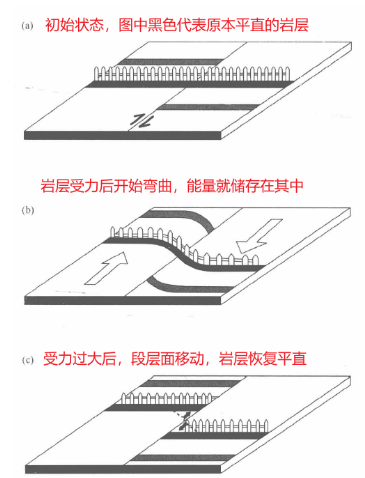

斷層由斷層面和斷盤構成,在平時,由于斷層面上摩擦力巨大,以及斷層上存在的凹凸體等,將兩側的斷盤牢牢鎖住。板塊運動傳來的巨大能量會被斷層兩側的巖層通過變形吸收,這種變形被稱為應變——是的,如果從宏觀來看,堅硬的巖層其實和硬質的巨大彈簧沒有區別,它們也會拉長、縮短和彎曲,能量就儲存在地層的應變中。

一旦能量儲存超過臨界值,斷層就會突然快速滑動,在滑動過程中,斷面兩側的斷盤中的變形就會恢復變成未變形的狀態,我們可以將其想象為彎曲的彈簧被釋放了,它自然就會恢復原狀,在此過程中,釋放出來的能量被傳導到地面上,造成了地面的震動,由此引發地震,這就是地震起源的彈性回跳假說。

地震起源的彈性回跳假說

(圖片來源:參考文獻1)

普通地震的本質就是地震斷層面的快速擴展,大約為2-3千米/秒。所謂地震斷層面的擴展速度很好理解,我們假定斷層面的破裂始于一個點,這種破裂狀態向前傳播,導致斷層面的其他部分也開始破裂,這個傳導的速度就被稱為斷層面的擴展速度。

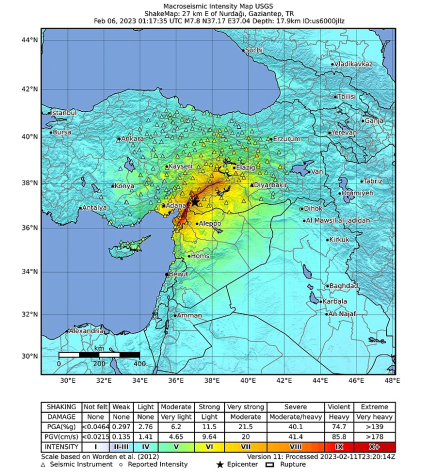

而一個大地震的斷層面的破裂長度往往超過數十乃至數百千米,比如這次土耳其地震的破裂斷層的總長度就超過了360千米。用這個長度除以擴展速度,就是地震的“震源持續時間”,一般來講,普通地震的震源持續時間很短,僅有十幾秒到兩百秒左右。

本次土耳其地震中第一次大地震的地震烈度圖

圖中紅線處可以近似認為就是斷層破裂的長度

(圖片來源:Wikipedia)

2008年汶川地震中,斷層破裂帶在地面的投影

可以看到這一地震的斷層破裂長度也很長,算下來超過300千米

(圖片來源:參考文獻2)

但是如果一個斷層的擴展速度非常慢,比如只有3米/秒,甚至0.3米/秒或更低的時候,在斷層破裂長度不變的時候,它們最終釋放的能量與普通地震相差無幾,但由于斷層擴展速度變慢,導致這種地震不僅人類無法感知,就連目前最先進的地震儀也很難測量出來,這種地震就被稱為慢地震。

二、為什么會發生慢地震

總結起來可以歸納為四個原因:溫度、水、巖石本身的性質和周圍的壓力。

要說明白這幾個原因,我們需要先復習一下初中物理中學到的關于摩擦力的知識:把一個滑塊放在平面上,用水平方向的力拉動滑塊,起初,滑塊不會移動,但隨著拉力增大,滑塊會突然移動起來。這是因為滑塊受到摩擦阻力,而且在滑塊未移動時,受到的是靜摩擦力(其大小與靜摩擦系數有關),當滑塊移動時則會受到動摩擦力(其大小與動摩擦系數有關)。

滑塊實驗示意圖(上)

以及滑塊實驗中滑塊所受摩擦力的變化情況(下)

(圖片來源:上圖為作者自制,下圖來自Wikipedia)

在初中物理中,動摩擦系數和靜摩擦系數都是固定的,因為物理中滑塊與平面處于理想狀態,它們充分接觸了,因此摩擦系數固定。但是在現實情況中,摩擦系數并不固定,因為兩個物體無論如何都不可能完全充分接觸,它們之間的接觸面總是凹凸不平的,因此真實接觸面積可能最多只有總面積的10%,而接觸面積會隨著條件改變而變化,因此摩擦系數μ總是變化的。

對兩個相互接觸的物體的三維模擬,可以看到二者表面都是凹凸不平的,因此真實接觸面積并不大

(圖片來源:wikipedia)

科學家對動摩擦系數研究后給出了一個經驗公式:

μ0是以V0滑動時候的摩擦系數,可以測出來,a-b則代表物體的性質,因為有時候物體的摩擦系數會隨著滑動速率增加而減少,換句話說,相對運動的速度越快,摩擦越小(這叫速度弱化),比如花崗巖,這時候a-b<0。而有時候物體的摩擦系數會隨著滑動速率增加而增加,也就是說運動速度越快,摩擦力越大(這叫速度強化),比如飽水粘土,這時候a-b>0。而a-b=0則是二者的過渡區。

而無論是溫度、水還是巖石本身的性質以及周圍的壓力都會影響a-b的值。比如,當溫度大于300℃時,巖石之間的摩擦力就會急劇減小;當礦物飽水的話,就會變得柔軟,由此導致礦物之間摩擦力減小;有時候巖石飽水,也更容易破裂。

但是有時候卻會發生相反的情況——水中溶解的硅元素會在巖石狹小縫隙處生長,填滿縫隙,導致巖石摩擦力增加;同時,周圍的壓力也能影響巖石的真實接觸面積,以及巖石本身的性質也是需要考慮的因素。因此,上述條件的變化都可能會導致某一地的巖層摩擦力發生改變。

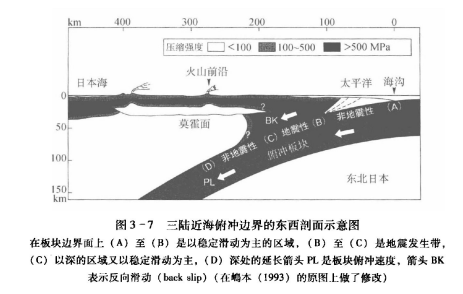

由于溫度、水、壓力等一系列的影響,

會導致在俯沖帶附近出現如上圖所示的情況:

在淺層(A-B)以穩定滑動為主,也就是a-b>0;

在中間層(B-C)是地震發生帶,也就是a-b<0;

在深層(C-D)以穩定滑動為主 ,也就是a-b>0

(圖片來源:參考文獻3)

當某一斷層是速度弱化區時,滑動一旦產生,摩擦力就會變小,且滑動越大,摩擦力越小,結果就是這一區域的巖層一旦開始滑動,斷層滑動面就會急劇擴大,地震就產生了。

而若是某一斷層處于速度強化區時,隨著滑動增加,摩擦力會增加,最終滑動和摩擦力達到平衡狀態,這一區域處于持續的緩慢滑動中,這就是慢地震。

三、為什么說慢地震有助于地震預測?

因為根據研究,在普通地震發生之前,一般都會發生慢地震。

有科學家用花崗巖(代表a-b<0的區域)做了一個滑動實驗,發現在花崗巖中,慢地震其實也是地震過程的一部分:

切割出長度6cm,寬度為3cm的立方體花崗巖,3個塊體水平放置,對兩側的塊體沿著水平方向施加壓力,使其夾住中間的塊體,然后給中間的塊體施加一個推動的力量,中間的塊體先是紋絲不動,但當推力增加超過某一界限時,中間的塊體會緩慢地開始滑動,然后很快地加速,最后發生了錯動。

很明顯,紋絲不動代表了未發生地震的情況,緩慢地開始滑動代表了慢地震的情況,很快的加速則代表了地震發生時的情況。

用花崗巖做滑動實驗的示意圖

(圖片來源:作者自制)

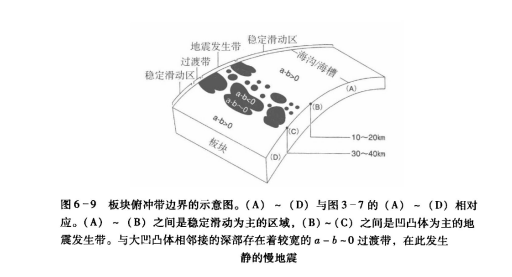

有科學家也利用計算機程序模擬了a-b=0的過渡帶的情況,具體是以俯沖帶為對象,將俯沖帶0-30km深度的斷層上盤區域設定為a-b<0區域,30km左右為過渡帶區域,斷層的下盤以正常的板塊俯沖速度運動。

結果發現,當上盤接近應變的臨界點時,在過渡帶的某處慢地震會多次發生和停止,最終,一個慢地震沖入淺部的斷層上盤區域,引發大地震。

(圖片來源:參考文獻3)

還有科學家研究了在a-b>0的區域中地震發生的情況,在這一區域內,由于摩擦力隨速度增加,因此二者會達到平衡,所以最終這一區域會處在緩慢滑動過程中。但在這種區域內可能會存在凹凸體,這些凹凸體是a-b<0的,隨著斷層兩盤的相對運動,最終將凹凸體卷入其中,隨著凹凸體內會不斷積累應變,同時也不斷有慢地震侵入凹凸體中,最終凹凸體斷裂,于是地震也發生了。

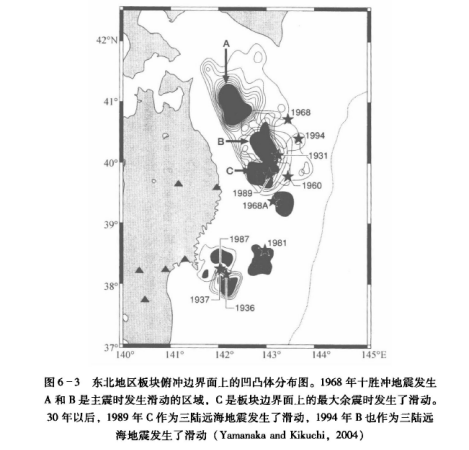

凹凸體在真實條件下也是存在的

圖中即為日本東北區域的凹凸體分布圖

(圖片來源:參考文獻3)

總結一下就是,在這些實驗的情況中,普通地震發生之前,均有慢地震的發生。所以如果對慢地震進行仔細研究,了解了各地慢地震的波形特點及其歷史特征,可能就有助于進行大地震的預測。但是,目前我們最大的問題是,現有的地震儀很難識別慢地震。

四、為什么慢地震難以識別?

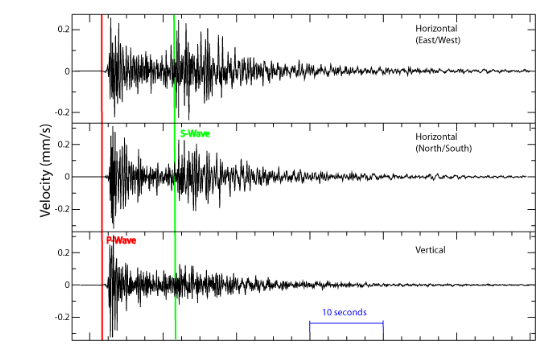

人類從19世紀中期就開始研究地震以及地震波,并在19世紀末期設計出了能記錄地震波的地震儀,自此以后一直到現代,人類記錄并研究地震波有近200年的時間,但卻一直沒能發現慢地震的存在,這是因為慢地震的地震波周期很長,普通地震儀難以發現。

如前文所述,普通地震發生時,斷層破裂面的擴展速度極快,因此震源持續時間很短,這反映在地震波的形態上就是持續時間很短的波動,而慢地震的斷層破裂面的擴展速度很慢,因此其波動持續時間很長,且波動很小。

普通地震地震波波形(a)到慢地震地震波波形(e)對比圖

(圖片來源:參考文獻3)

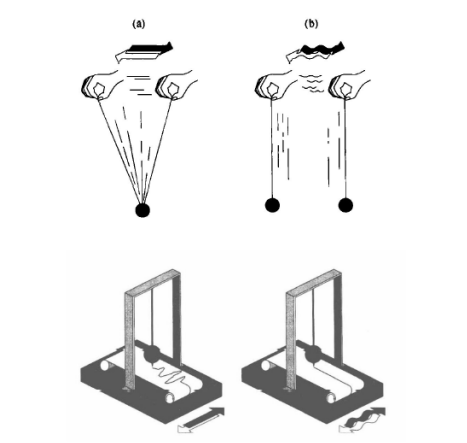

而我們所說的地震儀的原理其實很簡單,簡單來說就相當于一架單擺,擺末端是一支鉛筆,單擺會隨著地震的震動而左右搖晃,同時,鉛筆也會隨之擺動。在鉛筆之下有一個紙卷,紙卷勻速運動(因為速度已知,紙卷長度也已知,所以時間也是已知的),那么在紙卷上就會記錄下地震波隨時間的變化情況。

在普通地震下,單擺的擺動很劇烈,但是在慢地震下,由于地球震動速度很慢,單擺壓根反應不過來,所以在紙上記錄下的幾乎是一條直線。我們用手就能復制這個實驗:用手拿一個單擺,快速擺動手,單擺會劇烈擺動,這是普通地震的情況;若是極為緩慢地左右移動手,會發現單擺根本不動,這就是慢地震的情況。

普通地震(a)就如同拿著單擺快速擺動,地震儀會記下劇烈的地震波;

而慢地震(b)就如同拿著單擺緩慢左右移動手,地震儀記下的就幾乎是直線

(圖片來源:參考文獻3)

正是因為慢地震的這種特點,所以一直到2000年之前,科學家都并不了解慢地震,直到2001年以后,隨著環太平洋俯沖帶一系列慢地震的發現,慢地震的研究才引起了人們的重視。

但在研究過程中也遇到一個大問題,那就是雖然目前的地震儀精度越來越高,但是這些地震儀本身并不是為慢地震測量而設計的,目前的絕大部分地震儀,都只能觀測持續時間200秒以下的地震波,超過這一時間就精度大大下降,而慢地震的地震波持續時長往往長達數千秒甚至數天。

典型的普通地震波,可以看到其持續時間基本上以秒為單位(橫坐標)

(圖片來源:wikipedia)

而且,慢地震的地震波常常被噪音覆蓋。在自然界中,地球的自由振蕩、臺風等多種事件均能導致地震儀中出現低頻長周期信號,這些信號在以往會被認為是噪音而被剔除掉,但如果考慮到慢地震也會引起此種信號,那么如何從種種噪音中識別慢地震的地震波又成了一個很大的問題。

不過,隨著科技進步,有些科學家正在研究利用機器學習進行濾波,有些科學家正在考慮設計新的監測設備并且建設更多監測臺網,相信在不久的將來,我們對慢地震的認識會更加深刻,或許到那時,我們就能夠實現對地震的預測了。

編輯:孫晨宇

參考文獻:

[1](美)塞思·斯坦,(美)邁克爾·維瑟遜著. 地震學、震源及地球結構概論. 北京:科學出版社, 2020.03.

[2] 王衛民, 趙連鋒, 李娟, 等. 四川汶川 8.0 級地震震源過程[J]. 地球物理學報, 2008, 51(5): 1403-1410.

[3] (日)川崎一郎著 陳會忠等譯.何謂慢地震:探索巨大地震預報的可能性 [M]. 北京:地震出版社, 2013.

[4] 周聰. 地震前兆性慢滑移事件研究[D].中國地震局地質研究所,2021.DOI:10.27489/d.

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽