兒童康復門診中,經常碰到寶媽問醫生,孩子挑食、偏食、不好好吃飯怎么辦?真愁人!

別著急,今天就由我們康復科的小高醫生帶大家來了解一下小兒厭食癥,并分享幾個中醫推拿手法,一起試試吧!

什么是厭食呢?

厭食是小兒時期的一種常見病癥,臨床以長時期食欲不振、厭惡或拒絕飲食為特征。厭食的原因有很多,排除外感、內傷疾病后,很多情況下是由于脾胃虛弱,運化功能不足導致的。

腎為先天之本,而脾胃為后天之本,氣血生化之源。胃主受納,脾主運化,脾胃調和,則食欲正常,若脾胃虛弱,功能受損,則食欲下降,不欲飲食,長期厭食則會導致氣血生化無源,造成營養缺乏,影響孩子的生長發育。更甚者會造成身材矮小,骨瘦如柴。

推拿治療厭食癥,是在中醫理論指導下,辨證選穴,在體表的特定穴位上施以一定刺激量的手法來間接刺激胃腸道的蠕動和胃的排空作用,可加強消化腺的分泌功能,增強食物的吸收和消化功能,厭食癥的治療以健脾和胃為原則。

推拿治療小兒厭食癥的臨床效果已被臨床實踐所證實,因其無創、方便、安全、有效的特點被廣大家長所接受,小朋友也容易配合。今天分享給大家幾個常用穴。

第一個常用穴:脾經

位置:拇指末節螺紋面

操作:補脾經,術者一手持寶寶拇指以固定,另一手以拇指螺紋面旋推寶寶拇指螺紋面;或以拇指端循寶寶拇指指尖橈側緣向指根方向直推300次。

作用:健脾胃,補氣血,用于脾胃虛弱和氣血不足的寶寶。

適應癥:補脾經常用于脾胃虛弱引起的食欲不振、消化不良、肌肉薄弱等癥狀。

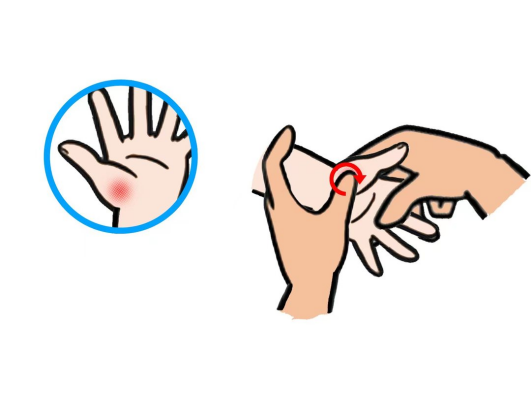

第二個常用穴:板門

第二個常用穴:板門

位置:手掌大魚際

操作:術者一手持寶寶手以固定,另一手拇指端揉寶寶大魚際平面,揉100次,稱揉板門。

作用:健脾和胃、消食化滯,運化調達上下之氣。

適應癥:常用于治乳食積聚、消化不良引起的食欲不振或腹脹、腹瀉、噯氣、嘔吐等。

第三個常用穴:四橫紋

第三個常用穴:四橫紋

位置:掌面食、中、無名、小指第一指間關節橫紋處。

操作:推四橫紋:術者一手將寶寶四指并攏用另一手大指螺紋面從寶寶食指橫紋處推向小指橫紋處,推300次。

作用:行氣和中、調氣血、除脹滿。

適應癥:用治疳積、腹脹、消化不良等。

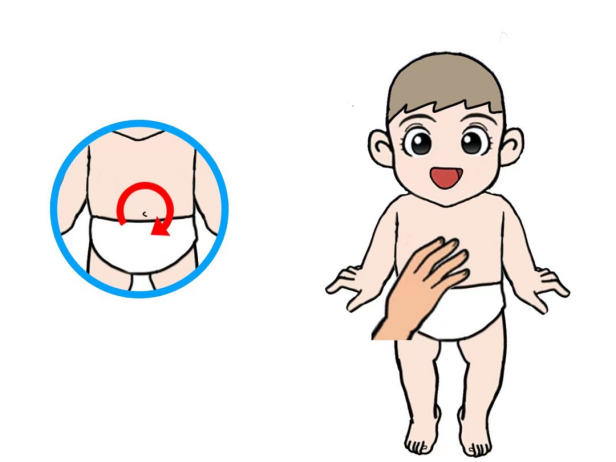

第四個常用穴:腹

第四個常用穴:腹

位置:腹部

操作:術者用掌面或四指順時針摩腹(即順著腸道蠕動的方向)。

作用:健脾和胃,消食導滯。

適應癥:用于治療便秘、腹脹、厭食、傷食泄瀉等。

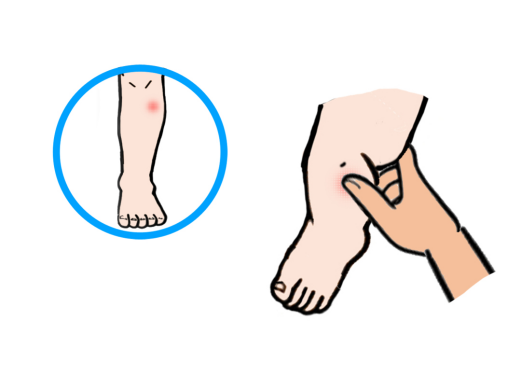

第五個常用穴:足三里

第五個常用穴:足三里

位置:在外膝眼下3寸,距脛骨前嵴約一橫指處,當脛骨前肌上。

操作:以拇指端或螺紋面著力,稍用力按揉50—100次。

作用:健脾和胃,理氣調中,通絡導滯,強身健體,是常用的補益要穴。

適應癥:治療腹脹、腹痛、嘔吐、泄瀉等消化系統疾病及下肢痿軟乏力等。

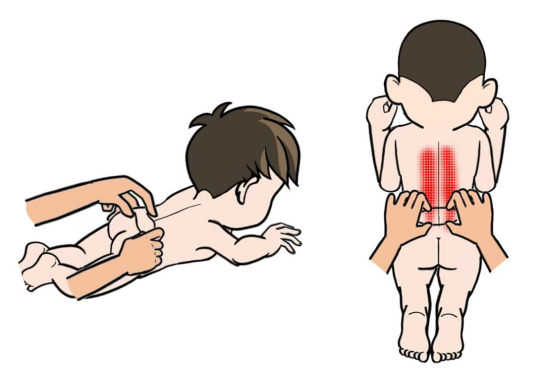

第六個常用穴:脊柱

位置:在后正中線上,自第1胸椎(大椎穴)至尾椎端(龜尾穴)成一直線。

操作: 寶寶俯臥,術者以拇指與食中兩指呈對稱著力,自龜尾開始,雙手一松一緊交替向上擠捏推進至大椎穴處,反復操作3-5遍,稱捏脊。

作用:調整陰陽、調理臟腑、疏通氣血經絡。

適應癥:常用于治療發熱、驚風、夜啼、腹瀉、腹痛、疳積、便秘以及五臟六腑虛弱性疾病。具有強身健體的功能,是小兒保健推拿常用的主要手法之一。

補脾經能健脾助運消食;四橫紋是治療厭食癥要穴,掐揉之能調中行氣,消積消脹,通調上下焦之氣;板門為脾胃之門,揉之能健脾和胃,除脹滿,通調上下焦之氣;足三里為足陽明胃經穴,也是胃經合穴,按揉板門、點揉足三里有健脾和中、補益氣血、扶正培元之效;腹部為多條經脈循行所過之處,摩之可健脾和胃、消食和中、調理大小腸;捏脊作用于體表局部,根據經絡臟腑間的聯系可以把治療作用傳達到整個機體,使得整個機體氣血陰陽調和,有助于脾胃功能的恢復。總之,上述推拿療法可起到振奮胃氣、疏通經絡、調節脾胃陰陽的作用。

補脾經能健脾助運消食;四橫紋是治療厭食癥要穴,掐揉之能調中行氣,消積消脹,通調上下焦之氣;板門為脾胃之門,揉之能健脾和胃,除脹滿,通調上下焦之氣;足三里為足陽明胃經穴,也是胃經合穴,按揉板門、點揉足三里有健脾和中、補益氣血、扶正培元之效;腹部為多條經脈循行所過之處,摩之可健脾和胃、消食和中、調理大小腸;捏脊作用于體表局部,根據經絡臟腑間的聯系可以把治療作用傳達到整個機體,使得整個機體氣血陰陽調和,有助于脾胃功能的恢復。總之,上述推拿療法可起到振奮胃氣、疏通經絡、調節脾胃陰陽的作用。

來源: 中國康復醫學會

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

康復科普

康復科普