可能好多同學不知道什么是化學,化學是不是很深奧呢?我們來看“化學”這兩個字,“化”就是變化,“學”就是科學,簡單的說,化學就是一門研究變化的科學。那什么是變化?你們看沒看過《西游記》?在《西游記》里面你們是不是特別喜歡看孫悟空?電視劇里的孫悟空會“七十二變”,一會變成一棵樹,一會變成一條魚,一會變成一座廟,很神奇!化學就是研究一些本質上發生變化的科學。準確的說,化學是研究物質組成、結構、性質以及變化的科學。

大家熟悉冰、水,還有水蒸氣。冬天冷了,水就變了成冰,天氣暖和了,冰又變成水了;把水加熱,會變成水蒸氣,這屬不屬于化學呢?不屬于!因為水、冰、水蒸汽的成分都是實際上都是水,它在本質上沒有發生變化,這個過程屬于物理變化,不是化學變化。而煤炭在空氣中燃燒。生成了二氧化碳,本身是有新物質產生的,這一過程就屬于化學變化了。

說起化學,很多人立即就想到了化學反應需要的瓶瓶罐罐。對!我們化學工作者經常要做實驗。而在化學工作者的眼里頭,世界萬物都離不開一張表——元素周期表。

世界上所有的實物都是由元素周期表中的元素組成的。以水為例,兩個氫原子和一個氧原子結合在一起,就組成了水分子。比如,很多媽媽都喜歡戴鉆戒,而鉆石實際上就是碳元素組成的一種單質。但自然界的碳元素有很多種單質,除了金剛石外,是還有石墨,C60、碳納米管等等。鉆石和石墨的價格相差很大。為什么?物以稀為貴,鉆石在自然界的儲量比石墨少的多。但是在我們化學工作者眼里,鉆石和石墨都是同一個元素。

實際上,我們生活中處處都有化學,大家的“衣食住行”各個方面都滲透著化學。比如我們背的書包就是化學纖維制成的;家中醋的主要成分是是一種常見的化工產品醋酸;樓房的保溫材料苯板可以提高保溫性能;而汽車里的化學就更多了,比如輪胎的主要成分是橡膠,汽車玻璃是硅酸鹽工業的產品,各種顏色的車漆是通過不同的化學物質調出來的等。另外,大家常用的手機殼大多是的化學高分子產品,塑料奧特曼玩具是由聚氯乙烯制成的,天然橡膠再加上聚氯乙烯就做出來了橡皮等等。所以,大家會發現我們生活中很多事物都和化學息息相關。

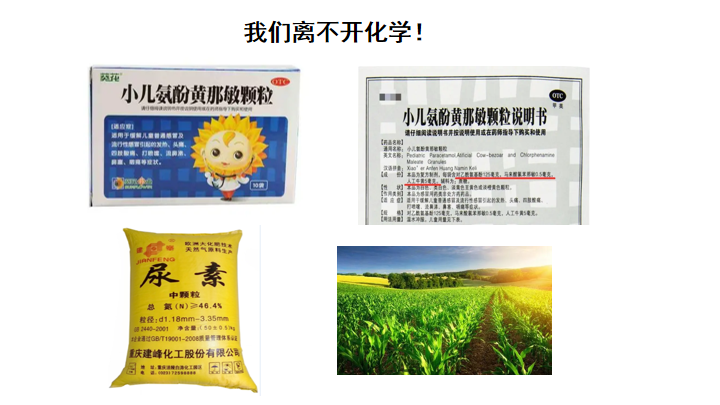

可是一談到化學,有些人總會“談化色變”,特別不喜歡化學。例如新鮮的菜葉沒有蟲洞,那是不是有農藥殘留?化工廠里冒出的濃煙,污染了空氣。甚至還有一些廣告,直接打出了“我們恨化學”的廣告詞。其實我們生活中是需要化學的。如果孩子們有時候感冒了,大夫們會開“小兒氨酚烷胺顆粒”,這里面的主要成分乙酰氨基酚就是一個化學產品。也就是說,藥物中的化學成分剛好能夠治療感冒、打噴嚏、流鼻涕的癥狀。再比如,在農村種地的時候需要用到化肥,化肥就是化學肥料,我們中國14億多人口,如果沒有化肥來增加農作物的產量,大家都會吃不飽。所以我們是離不開化學的。

接下來為大家講講生活中用到化學的例子。

- 海水能不能喝?

地球上絕大部分區域被水覆蓋,海水非常湛藍,漂亮,清澈。那海水能喝嗎?可能很多同學會說不能喝。為什么呢?也許有人會說,海水里面有鹽,太咸了,不好喝。

同學們說對了一半!

大家經常買到的礦泉水和海水有哪些區別?含鹽量!礦泉水的含鹽量千分之一小于千分之一,海水的含鹽量大于千分之三十。這就好比媽媽炒菜的時候本來放1勺鹽,菜味道剛剛好,那放30勺鹽,菜還能吃嗎?同樣的道理,海水也不能喝!

如果把海水加熱、蒸發、濃縮后,海水就會蒸干變成灰白色的海鹽。海鹽海家里炒菜用的鹽(氯化鈉)不一樣,海鹽的的成分有氯化鈉、氯化鉀,氯化鈣,硫酸鉀等等很多化學物質。除了氯化鈉的咸味以外,剩下的鹽大多非常苦澀,不能直接食用。只有通過物理化學方法把氯化鈉提出來,做成加碘鹽后才能食用。至于其他成分,分別提取可另做別的用途。

另外,海水里除了這些鹽以外,還有很多動植物和微生物!即便大家在大海上沒有了淡水,快渴死了,也不能喝海水!我們身體中70%都是水,很多人體細胞里也含有水。如果我們直接把海水喝進去,會導致我們身體內的含鹽量迅速增加。通常我們身體中水的含鹽量是小于7%的,而海水的含鹽量高于30%,所以如果喝海水會導致人體細胞中的水分子跑到喝進去的海水里頭去。也就是說,雖然喝進去了水,但是身體細胞更缺水,這時身體細胞會給大腦一個信號,我還渴,我還想喝水!所以海水會越喝越渴,最后細胞中的水都失去,從而導致脫水而亡。

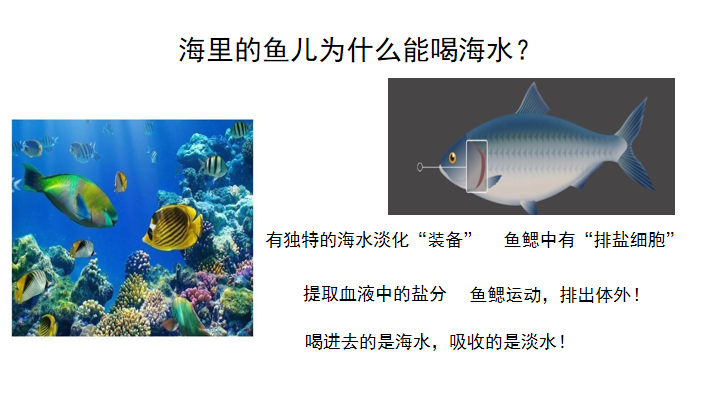

那海里的魚兒為什么能直接喝進海水呢?這跟魚的身體構造有關系了。對海魚,它有一個獨特的“海水淡化設備”——魚鰓。魚鰓里面有排鹽的細胞,它可以提取血液中的鹽分,并通過魚鰓的運動把它排出體外。換句話說,喝進去的是海水,實際上吸收的是淡水。

- 如何去除水垢?

家里的燒水壺經常會有水垢,那水垢是怎么形成的?大人們可能會說水比較“硬”。硬水又是什么意思呢?通常的自來水里面有一些礦物質,如鈣鎂離子等。適量的礦物質對我們身體有益的。但是如果水里面的礦物質過多,會導致燒水的時候產生水垢。那如何把水垢去除呢?要想除水垢,就得知道水垢的成分。水垢的主要成分是碳酸鈣、氫氧化鎂以及硫酸鎂等。首先看一下碳酸鈣,碳酸鈣實際上就是石頭的主要成分之一。市面上售賣鈣的的主要成分片也是碳酸鈣。那怎么去除呢?用醋!加入醋以后,大家會發現大部分的水垢就溶解了。因為醋的有效成分是醋酸,它會和碳酸鈣和氫氧化鎂發生化學反應生成醋酸鈣,而醋酸鈣是能溶于水的。同樣,氫氧化鎂和醋酸反應生產的醋酸鎂也溶于水。不溶于水的碳酸鈣和氫氧化鎂和醋反應,變成可溶性的物質了,這是相當于除掉了大部分水垢。

細心的同學會發現還有一個主要成分硫酸鈣沒有出掉?沒錯,用醋泡過燒水壺后,還會有一部分水垢沒有除掉。也就是說硫酸鈣和醋不發生反應,那怎么辦?“強攻不能,只能智取!”。大家看過《智取威虎山》吧,楊子榮在威虎山上想了很巧妙的辦法戰勝了“座山雕”,化學中也有很多巧妙的辦法來溶解硫酸鈣。家里做面時會有一種常見的調味品純堿(碳酸鈉)。當把純堿加到剩余的水垢(硫酸鎂)中,過一會再加入醋酸,你會發現硫酸鈣也溶解了,這是因為硫酸鈣會和碳酸鈉發生化學反應,生成碳酸鈣和硫酸鈉。而碳酸鈣會和醋繼續反應生成可溶于水的醋酸鈣,這樣就可以把水垢除的干干凈凈了!

同學們,你學會了嗎?

- 喝酒為什么會醉?

“斗酒詩百篇”的詩仙李白非常愛喝酒,寫出許多膾炙人口的詩篇。孩子們,你們的爸爸愛喝酒嗎?在生活中有的人“千杯不倒”,而有的人只喝了一小口卻“酒醉如泥”,這是什么原因呢?下面就讓我們一起來一探“究竟”(酒精)吧。

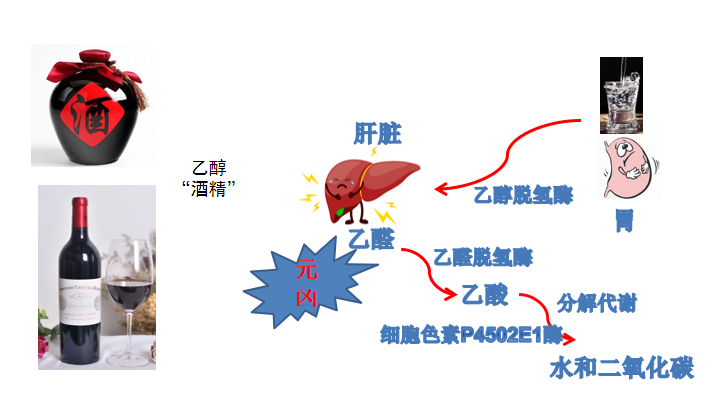

眾所周知,酒中的主要成分是酒精,也就是化學中所說的乙醇。乙醇在人飲酒后不久就可以發揮其作用,在一定程度上可以改變人的情緒和行為。酒精進入人體后,經胃腸道吸收,再經血液循環和乙醇脫氫酶的作用,大部分乙醇進入肝臟,轉變為乙醛。

乙醛是一種有機液態物質,無色易流動,有刺激性氣味,在人體內較長時間地聚集可使毛細血管擴張。高濃度吸入尚有麻醉作用,使人表現為頭痛、神志不清等,嚴重時可致死。

人喝酒后,在乙醇脫氫酶的作用下轉變為乙醛,這是產生醉酒的主要原因。但它不是最終的代謝產物,還可以在乙醛脫氫酶(ALDH)的作用下繼續反應產生乙酸,經過一定的生化循環,最終產物為二氧化碳和水,通過腎臟、肺和汗液等直接排出體外。

通常來說,喝酒后人們的醉酒程度可分為三類。

第一類是喝酒后臉紅的人群。這類人有較豐富的乙醇脫氫酶,而缺少乙醛脫氫酶(ALDH),所以產生的乙醛不能被完全氧化成乙酸,繼續留在體內。這類人喝酒后會引起臉色泛紅甚至身上皮膚潮紅等現象,也就是我們平時所說的“上臉”;有的還會出現惡心、嘔吐、昏迷等醉酒癥狀,嚴重的甚至會死亡。

那么,喝酒后臉紅的癥狀及一些不適的癥狀,為什么會在一段時間后慢慢消失呢?這與另一種細胞色素酶(CYP2E1)有關系了。細胞色素酶不是專門氧化乙醛的,但當肝臟里的乙醛太多的時候,它們就會慢慢氧化乙醛使其轉化成乙酸。

第二類是喝酒后“上臉”且出汗的人群。這類人體內的乙醇脫氫酶和乙醛脫氫酶(ALDH)含量較多,乙醇很快轉化成乙醛,乙醛又很快被轉化成乙酸,然后進入生化循環,在循環的過程中放熱,因而表現出出汗的現象。這類人即使飲入了較多的酒也能夠在脫氫酶的作用下完成上述的化學反應,對身體不會造成大的危害,甚至有的人還表現出“千杯不醉”的“特異功能”。

第三類是喝酒后臉白的人群。這類人體內的乙醇脫氫酶和乙醛脫氫酶(ALDH)都缺乏,因此,表現出非常能喝。但是,這些人往往越喝臉越白,喝到一定量時就突然不行了,爛醉如泥。這是因為他們的乙醇代謝只能依靠肝臟里的細胞色素酶來慢慢氧化乙醇和乙醛。因而,這樣的人更容易發生酒精中毒。

其實,兩種脫氫酶都多的“酒簍子”也要注意,一次不能飲用太多的酒。這是因為乙醛的氧化需要一定的時間,若喝酒太多或者太快,乙醛脫氫酶活性再高也無法跟得上,大量的乙醛便在血液中積累,這樣長期下來就會損傷肝臟,引起肝硬化甚至于患肝癌。

市面上有很多號稱能夠提升酒量、解酒的藥物。但通過上面的解釋,大家就會明白沒有哪種藥物能提升酒量,也很少有哪種藥物能解酒。市面上的這類產品既不能清除體內的乙醇和乙醛,也不能干擾乙醇在體內的代謝過程,只能在一定程度上緩解某些醉酒癥狀。例如飲用全脂牛奶使其在胃中形成一層保護膜,可延緩酒精在胃內的吸收,并保護胃黏膜不被酒精損傷。在喝酒后吃一些水果、蔬菜或喝一些蜂蜜水,對酒后反胃、惡心、頭痛有一定的緩解作用,對肝臟也能起到一定的保護作用。

同學們記得要告訴家長一定要適度飲酒。尤其是正值發育期的青少年,由于各個組織器官還處于發育的較為“嬌嫩”的狀態,飲酒就可能損傷胃黏膜和肝臟,長期以來,可能會發展成為胃潰瘍、肝硬化以致胃癌和肝癌。因此,青少年們,大家要珍惜身體,遠離喝酒!

- 雞精和味精能不能吃?

雞精和味精生活中常見的兩個調味品,但有的家庭很少用雞精和味精,因為雞精和味精可能會致癌,這種說法有沒有道理呢?

首先我們來看一下雞精和味精是怎么制出來的?雞精和味精是通過甘蔗、玉米以及甜菜為原料,通過微生物進行發酵,最后生成了谷氨酸鈉。而味精的成分表里只有一個物質,就是谷氨酸鈉。

這下大家明白了,原來味精和醋、醬油一樣,是植物發酵的天然產物。再來看看雞精的配料表,它的最主要的成分是味精(谷氨酸鈉),一般雞精里面至少要含40%左右的味精,再加上食用鹽、白砂糖、玉米淀粉、食用香精等。

那食用味精和雞精會不會致癌呢?聯合國糧食與農業組織和世界衛生組織都將味精列入了推薦使用的食品添加劑,可以正常使用!按照我們中國人的飲食習慣,會將食材用植物油等煎炒,而味精(谷氨酸鈉)加熱到120℃以上會生成焦谷氨酸鈉。有人說焦谷氨酸鈉是致癌的,但目前并沒有查到這樣的研究文獻。只是味精從谷氨酸鈉變成焦谷氨酸鈉后會失去鮮味了!

那炒菜的時候應該什么時候加味精或雞精呢?在快出鍋的時候少量放入可以起到很好的提鮮作用。對120斤的成年人來說,每天食用味精的量要小于7.2克,對于小朋友來說食用量要更少!對于嬰兒、孕婦、老年人和一些病人是不建議食用味精或雞精的。

- 航空航天中的化學

中國在航空航天領域取得了舉世矚目的成果。我國擁有長征一號、二號、三號、四號、五號等系列火箭,目前也有航天員生活在我國自主研發的空間站里。

實際上,航空航天中也要用到很多化學知識。比如火箭和空間站的制備材料以及和火箭推進劑的主要成分等。

另外,國產商用客機C919和第五代的隱身戰斗機殲20等加注的燃料——航空煤油等也是通過化學工藝從石油里面提煉出來的。我國是一個富煤,貧油、少氣的國家,尤其石油需要從國外進口,再進一步提煉成所需要的航空煤油。當然,我們國家也有戰略考慮,開發多個“煤制油”項目,就是首先把煤炭氣化,變成一氧化碳和氫氣的合成氣,再合成出甲醇等產品,并進一步碳鏈延伸,變成了汽油、煤油、柴油等。化學工藝在這一變化過程中就起到了重要作用。

在航空材料里頭有三大關鍵技術,分別是航空材料、發動機和信息技術。航空材料主要涉及到鋁、鐵、鎂、鋁及稀土元素等。稀土元素分別是鑭、鈰、鐠、釹、钷、釤、銪、釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧、釔等17種化學元素,有著“工業維生素”之稱,是不可再生的戰略性資源。

例如美國F-35戰機制造中需要高達400公斤的稀土。可以說稀土是航天航空、科技、化工、機械等領域的必需品。稀土在我國的產量很高,但因為當時我國的提煉水平低,只能低價賣出去稀土原料,再高價買回來高純品。目前,我國已經掌握了先進的化學提取技術,重新掌握稀土的“話語權”。

另外航空航天中的生命保障系統非常重要。例如航天員在太空艙喝的水和呼吸的氧氣從哪來?畢竟航天員要在太空工作很長時間,加上火箭的運力有限,怎么樣才能產生航天員需要的水和氧氣呢?這里又要用到化學知識了。通過火箭帶上去的水可以通過電解的方法制出來氫氣和呼吸用的氧氣,所需的電可以利用太陽能電池板吸收太陽光而源源不斷的制得。

一升水電解之后能夠獲得多少氧氣?大概600升左右。是的,你沒有看錯,就是600升,這就是氣體與液體的體積差異。由此可見,只需要一升水就可以滿足一名航天員一整天的氧氣需求。空間站內有著一整套循環收集再利用系統,航天員所呼出的水汽、尿液都可以被回收處理再次利用,在宇航員之間流傳著這樣一句意味深長的話:“今天的咖啡就是明天的咖啡”,我們都明白這是什么意思吧。

講了這么多例子,同學們會發現我們身邊的化學非常多!我相信有很多同學也發現化學很有意思。

如果你喜歡,請從從身邊開始了解化學,學習化學,應用化學吧!

來源: 寧夏科技館

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

“蒲公英”科教育苗

“蒲公英”科教育苗