每時每刻其實都有地震發生

在我們的印象和實際體驗中,能夠被我們人類所感知的地震,數量感覺是挺少的,這主要的原因就是它們的實際破壞力,只有對基礎設施和人類生產生活以及生命造成威脅的地震,才會被人類明確感知并記錄在案。

而實際上,地球每時每刻都在發生地震,而且每天發生的地震次數還特別多。這樣說,或許一些朋友會覺得危言聳聽,但事實本就如此。

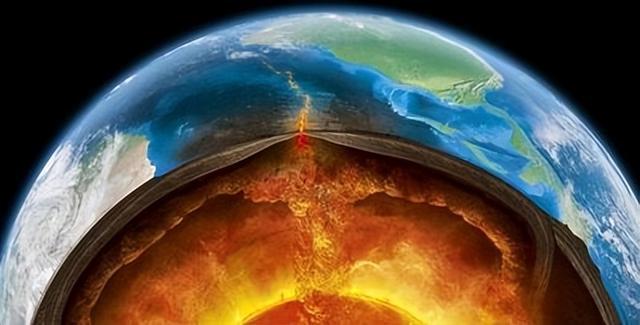

受到地球自身運動以及內部能量積聚釋放的影響,地震確確實實每時每刻都在地球上出現,只不過現在出現的大多數地震的震級都非常小,小到通過人類的感知,根本不足以感覺到這種層次能量釋放的出現。

地球上迄今為止最大的地震

1960年5月22日,智利南部發生了一次極具毀滅性的地震。在地震發生后,10分鐘以內的時間內,地面劇烈搖晃,人們根本無法站立,很多道路出現裂縫,無數建筑物倒塌。

這次地震,以距離震中最近的城鎮瓦爾迪維亞進行了命名,后來經監測和修正,地震的震級達到了9.5級,這是有監測記錄以來,地球上發生的最大的一次地震。

地震發生以后,美國地質調查局曾經在一份報告中,用類似“核世界末日”來形容這次地震所帶來的極大破壞。

地球上可能發生更大的地震嗎?

答案是肯定的。科學家們對此深信不疑,不過比9.5級震級更大的地震發生的可能性很低。

如果要發生更大強度的地震,需要在短時間內釋放巨量的能量,需要巨大的地殼塊一下子全部斷裂,也就是說,得需要是一個非常深、非常長的斷層運動。

而在地球上,能夠滿足這樣條件的地方不多。據有關科學家們判斷,更大規模的地震,在地球上可能發生的區域,基本上能夠被“鎖定”,那就是存在于地球各大地殼板塊的相連處,比如環太平洋地震-火山帶。

同時,科學家們還判斷,9.5級的地震,可能正好處在地球內部所釋放能量的上限附近,因此即使有比這更大的地震發生,但也不可能高出多少,因此震級達到10級的地震,則基本上在地球上不可能發生。

影響地震震級的主要因素

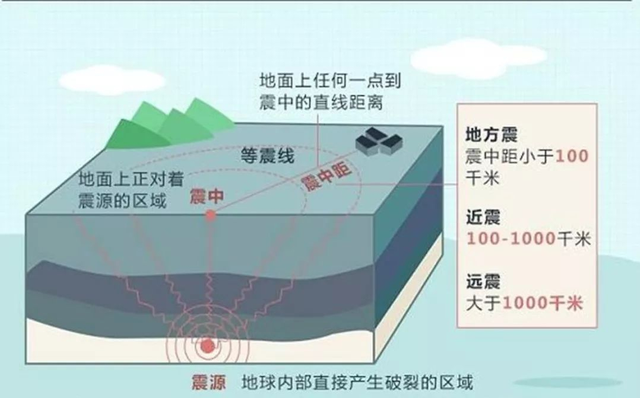

震級是地震中釋放能量的量度,這與地震的強度略有不同,地震的強度可能受某人與震中的距離和地面條件的影響,比如站在松散土壤和沙子上的人會比站在堅硬基巖上的人感覺更強烈。

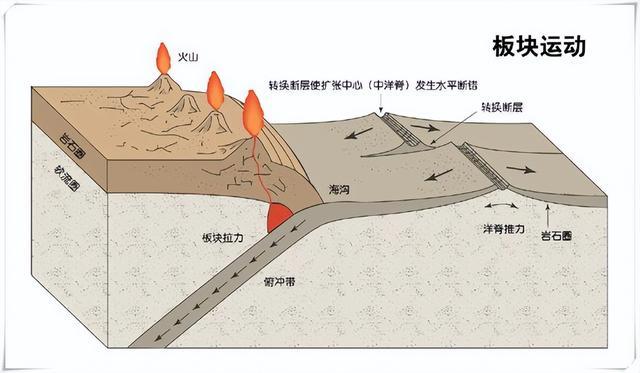

而震級則取決于斷裂斷層的總面積,影響因素一方面來源于斷層深入地殼的深度,最深的斷層位于俯沖帶一個板塊推到另一個板塊之下。不過,如果鉆到足夠深的地方,巖石就會變得又熱又粘。雖然地震有時可能發生在地表以下800公里深的地方,但大多數深層地震不會在地表產生太大的震動;對人類來說,最危險的是地殼上部幾十公里處的巖層。

另一方面來源于水平斷裂段的長度,即使是俯沖帶斷層也不會一下子全部斷裂。通常情況下,會有一些東西擋住去路,也許是海山(海底山),或者是巖石類型或巖石幾何形狀的改變,使得斷層的一部分比其相鄰部分更能抵抗應力。

因此,最有可能引發大地震的斷層,則是那些俯沖帶中的傾斜斷層,這些斷層呈現一定的傾斜角度,由于巖石面積很大,可以相互“卡住”,從而形成以及積聚很強的應力,當積聚到一定程度以后最終斷裂。

除了以上兩點之外,還有一個影響地震震級的關鍵因素,即斷層移動或滑動的程度。斷層移動或滑動得越長,那么震級往往就越大。

從某種意義上來說,地震震級的標度大小,可能會在無意間掩蓋了特大地震之間的差異。人們通常只關注震級的大小,而忽略了影響震級的綜合性因素。震級每增加一個單位,那么地面運動就會增加10倍,而釋放的能量則會增加32倍。

比如,8級和9級地震之間釋放能量的差異,要遠遠大于5級和6級之間的差異。所以,震級越大,釋放的能量就會呈現指數級增長狀態,所需要的能量就會大得多。

影響震級的其他不確定性因素

如果將地球的存在歷史往前拉伸,它所受到的一些巨大小行星的撞擊所引發的大規模地震,無疑釋放的能量會更大。比如6500萬年前引發恐龍家族滅絕的小行星,撞擊地球后就可能引發了達到兩位數震級的超級地震。

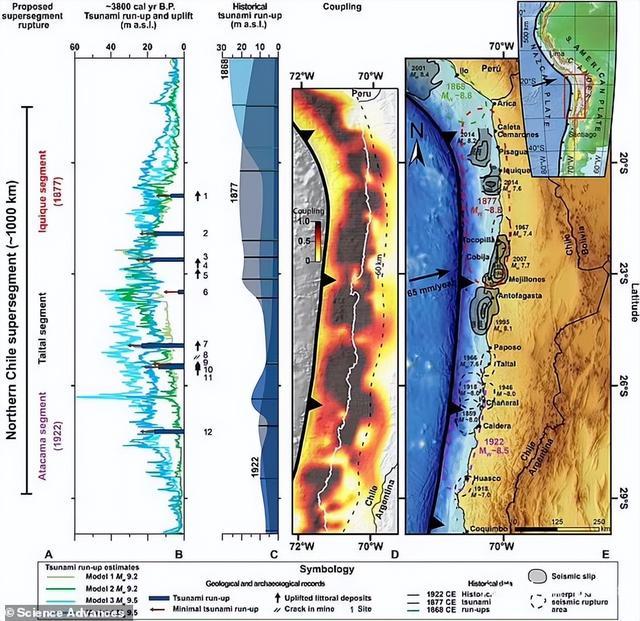

因此,科學家們表示,在數十億年的時間尺度上,地球肯定會發生類似上述這樣的災難。但在人類壽命范圍內,發生規模大于9級左右地震事件的可能性已經很低了。據科學家們推測,在古地球時期,大約3800年前智利也發生過一次9.5級的大地震。

與此同時,地震所造成破壞力的大小,也不完全由地震的震級所決定,至少對人類來說是這樣的。比如,地震如果襲擊的是人口稠密地區和建筑物容易倒塌的地區,即使是震級較小的地震,也可能會引發很多人傷亡。比如9.5級的智利地震,造成兩萬人死亡,而2010年海地7.0級地震,則造成了20多萬人死亡。

來源: 九象科普

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

CHN九象科技

CHN九象科技