近日,“海洋與濕地”(OceanWetlands)小編注意到,國際知名期刊The Conservation發表了一篇由幾名學者聯名撰寫的文章,談深海海底采礦計劃可能帶來的生態環境風險。編譯如下。本文不代表“海洋與濕地”平臺觀點;僅作資訊,供“海洋與濕地”平臺讀者、我國學者研究、參考。

原標題:深海海底采礦計劃將可再生能源需求與海洋生物對立起來,這是一個尚未開發的前沿領域

作者:印第安納大學商法與倫理學教授斯科特·沙克爾福德、印第安納大學環境與能源政策教授克里·克魯蒂拉、印第安納大學法學教授克里斯蒂娜·奧喬亞、印第安納大學國際研究副教授大衛·博斯科

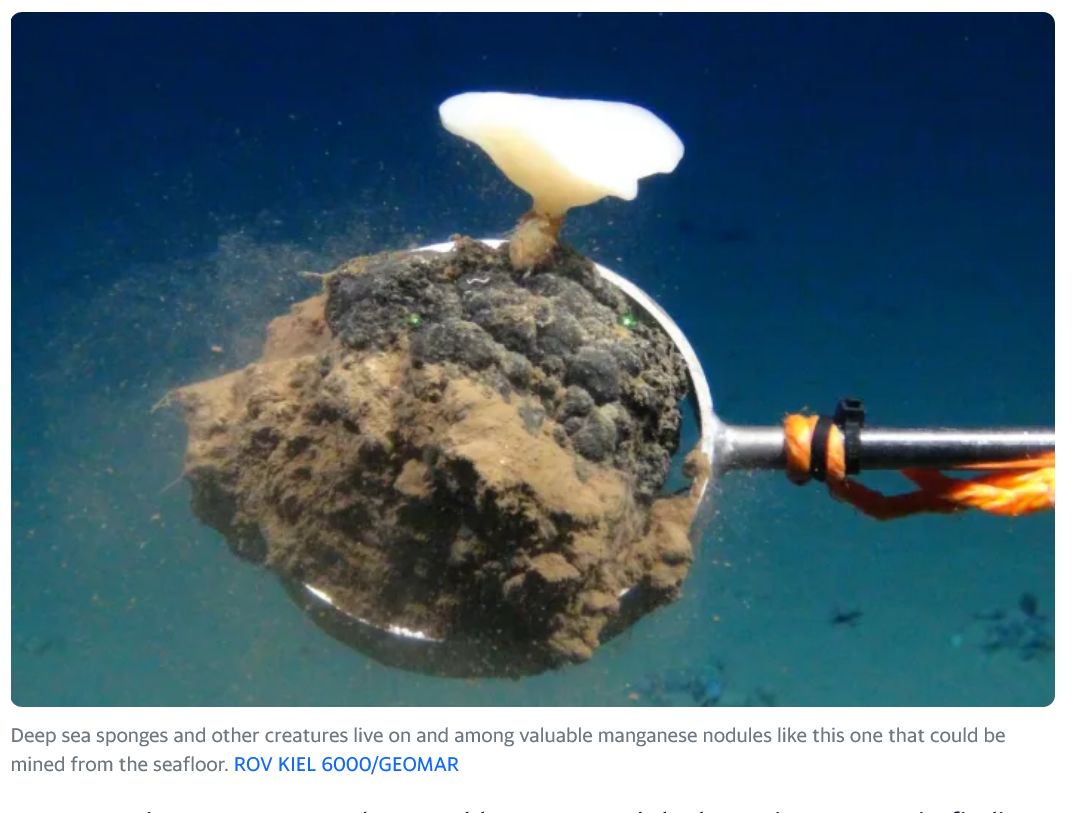

上圖:看!來自深海的海綿和其他生物,它們的家,就在像這種可以從海底開采的值錢的錳結核上面、以及這種一塊塊的錳結核中間的地方。ROV KIEL 6000/GEOMAR

隨著各大公司競相擴大可再生能源產能、增加儲能電池的容量,要找到足夠數量的稀土金屬來構建這些新能源技術,可還不是一件容易的事。于是乎,采礦公司紛紛轉向更密切地關注一個基本上從未開發的領域——深海海床。

這些金屬的財富,可以在錳結核中覓得;這些錳結核,像鵝卵石一樣,散落在廣袤的深海海床上。但是,關于海洋深處脆弱的生態系統,人們卻知之甚少;可持續地開采這些地區的采礦方式,也還處在起步階段。

比如,一家加拿大公司正在進行激烈的辯論,該公司計劃在太平洋啟動第一個商業深海采礦作業。

2022年秋季,The Metals Company(一家2019年12月18日成立并于加拿大哥倫比亞省注冊的公司)完成了在太平洋的一個勘探項目。根據一項管理深海海底的條約,監督這些地區的國際機構可能會被迫在2023年春季批準在那里進行臨時采礦,但一些國家和公司正在敦促推遲,希望推到可以進行更多的研究時再說。法國和新西蘭已經呼吁禁止深海采礦。

作為一群長期關注深海海底采礦所帶來的經濟、政治和法律挑戰的學者,我們每個人都對“深海采礦”這一經濟前沿領域進行了研究和寫作,關注其帶來的監管和生態挑戰。

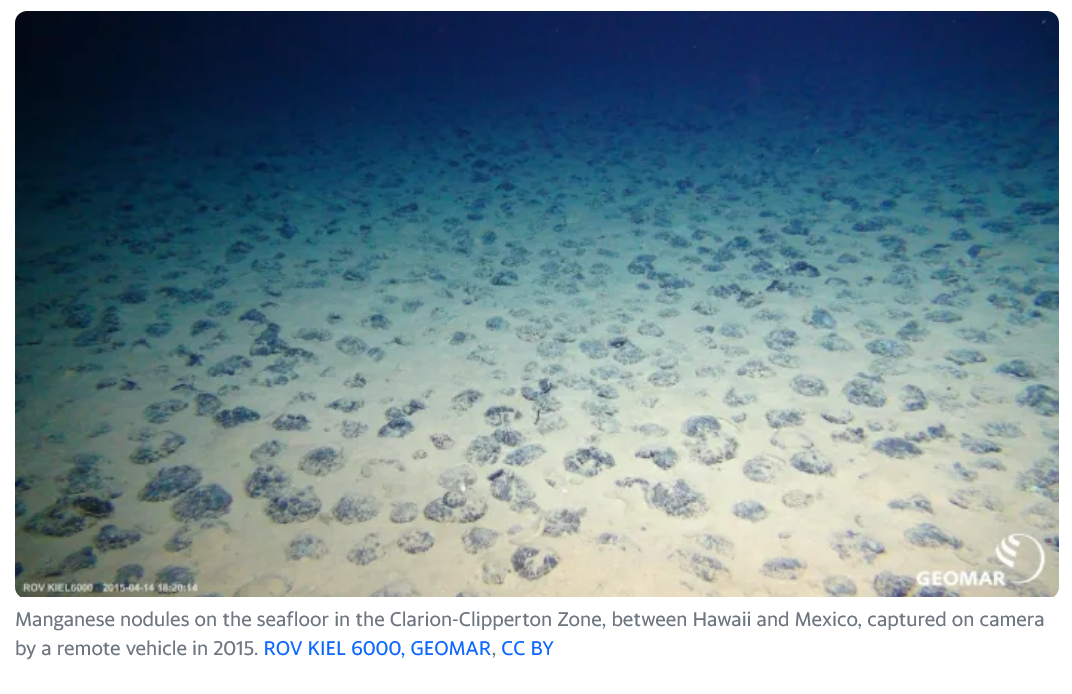

上圖是夏威夷和墨西哥之間的克拉里昂-克利珀頓區海底的錳結核,這張照片是在2015年通過一個遙控車拍攝的。ROV KIEL 6000, GEOMAR, CC BY

深海采礦vs海洋生物海底有什么?何故擔憂?

What’s down there, and why should we care?

1974年的夏天,一個奇怪的旅程啟航了。一艘由古怪的億萬富翁霍華德·休斯(Howard Hughes)資助的開創歷史的船只,從加利福尼亞的長灘出發,駛向太平洋,開辟了一個全新的領域——深海海底采礦。

媒體對這次探險的廣泛報道,助長了將企業和政策制定者的注意力集中在深海海底采礦的前景上。這一點值得警覺,因為,這次探險實際上一場由是中情局(CIA)精心策劃的掩護行動。

這次行動真正的目標其實是:要找一艘蘇聯彈道導彈潛艇。這艘潛艇在1968年沉沒了,船上有所有人和據信是“蘇聯國家機密和技術的寶庫”。

這支被中情局稱為 "阿佐里安計劃 "的探險隊至少找到了這艘潛艇的一部分——它還從海底帶出了幾個錳結核。

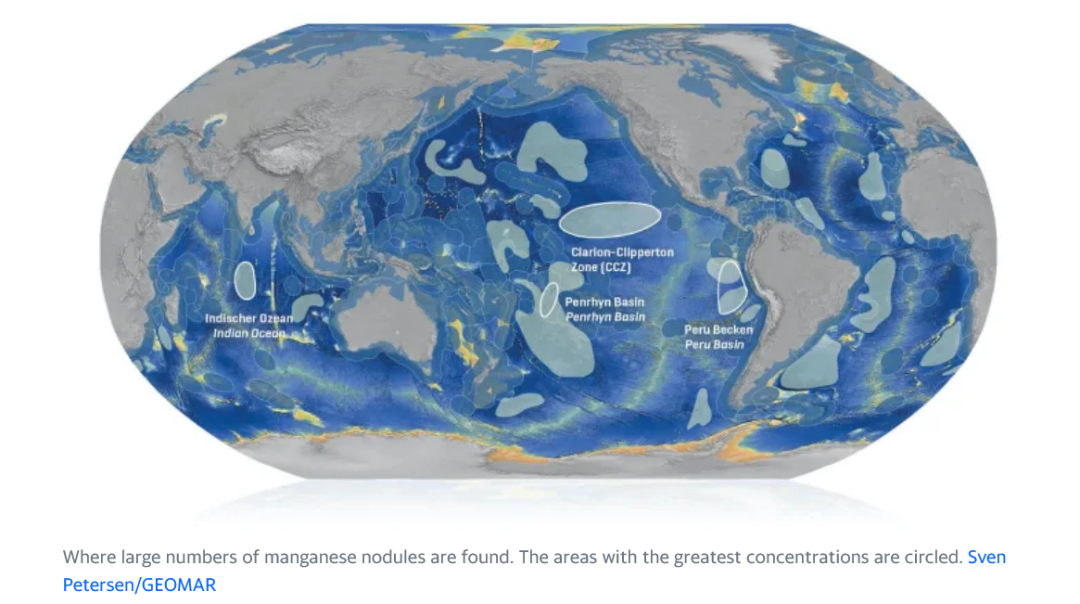

錳結核的個頭,大概像一個土豆那么大,在太平洋和印度洋的部分地區以及大西洋的深海平原的大片海底都可以找到。它們很有價值,因為它們含有特別豐富的37種金屬,包括鎳、鈷和銅。而這些金屬,恰恰是大多數大型電池和一些可再生能源技術所必需之素。

如上圖所示,當金屬積聚在一個殼或另一個結核的一部分周圍時,錳結核就形成了。Thomas Walter/GEOMAR

需要幾千年的時間尺度,才能形成這樣的結核。因為金屬在貝殼或破碎的結核周圍成核。克拉里昂-克利珀頓區(Clarion-Clipperton Zone,簡稱CCZ)位于太平洋的墨西哥和夏威夷之間,在那里進行了采礦試驗,據估計有超過210億公噸的結核,可以提供比陸地上所有儲量加起來還要多一倍的鎳、以及三倍的鈷。

在克拉里昂-克利珀頓區(CCZ)的開采可能比陸地上的類似礦藏豐富10倍。據估計,到2030年,這個新產業的價值約為每年300億美元。它可能有助于滿足全球對鈷的急劇需求,而鈷是鋰離子電池的核心。

然而,正如一些科學家所指出的,我們對月球表面的了解甚至仍然多于對深海海底的了解。

Deep seabed ecology深海海床生態學

如今,已被全面地測繪的深海海底尚不足10%,這樣的知識積累還遠遠不足以讓人類了解洋底結構和內容的基本特征,更不用說深海海底中棲居的生命系統、生態系統了。

即使是研究得最徹底的區域,即克拉里昂-克利珀頓區,其最好的特點也是——無論你那里發現什么東西,始終是非常新奇的。

看!這只漂亮的海參,它與許多其他深海生物一樣,棲居在克拉里昂-克利珀頓區內一個個的結核塊中間。ROV KIEL 6000/GEOMAR

在克拉里昂-克利珀頓區收集到的生物中,70%~90%都是以前從未見過的,這讓科學家們猜測:該地區所有生物物種中,到底有多大比例從未見過、或收集過。探索性的探險隊經常帶著其妙的圖像或樣本歸來,比如一條6英尺長的生物發光鯊魚,這些圖像或者樣本甚至都能讓科幻小說故事用作配圖了。

同樣未知的是,深海采礦將對這些生物產生的影響。

2021年在墨西哥附近約3英里(5公里)深的水域曾經開展的一項實驗發現,海底采礦設備產生了高達約6.5英尺(2米)的沉積物羽流。但該項目作者強調,他們并沒有研究生態影響。早期的一個類似實驗是在1989年在秘魯附近進行的。當科學家在2015年回到那個地方時,他們發現25年過去了但一些生物物種仍未完全恢復。

環保人士質疑:海底生物是否會被沉積物卷流所窒息,以及水體中的沉積物是否會影響依賴健康海洋生態系統的島嶼社區?但金屬公司辯稱,其影響比陸地采礦要小。

鑒于人類缺乏對海洋的了解,目前不可能為海洋健康設定環境基線,用來權衡海底采礦的經濟利益和環境危害。

稀缺性和采礦的經濟理由

Scarcity and the economic case for mining

深海海底采礦的經濟案例,反映了可能性、也體現了不確定性。

從積極的一面來說,它的確可以取代一些高度破壞性的陸地采礦,并增加全球用于清潔能源的礦物供應,如風力渦輪機、光伏電池和電動汽車。

陸地采礦對環境造成嚴重破壞,并對礦工本身和周圍社區的人類健康造成損失。此外,礦區有時位于政治不穩定的地區。

然而,深海海底采礦伴隨著極大的不確定性,特別是鑒于該技術處于相對早期的狀態。

首先是與新技術商業化有關的風險。在深海采礦技術得到證明之前,在公司的資產評估中,發現的礦藏是不能被列為 "儲備"(reserves)的。如果沒有確定的價值,那么,這些企業就很難獲得建設采礦基礎設施所需的大量資金,這就削弱了先發優勢,促使企業只能眼睜睜的看著別人一騎絕塵跑前面去了。

商品價格也很難預測。技術創新可以減少甚至消除對某種礦物的預期需求。陸地上的新礦藏也可以增加供應。瑞典在2023年1月就宣布了,它剛剛發現了歐洲最大的稀土氧化物礦床。

總而言之,開展深海海底采礦涉及要將大量成本投入到新技術中,才可能獲得不確定的回報,同時對可能升值的自然環境構成風險。

誰來決定海底采礦的未來?

1990年代初生效的《聯合國海洋法公約》為海洋資源提供了基本規則。

按照《聯合國海洋法公約》規定,允許各國控制海岸線200英里范圍內的經濟活動,包括任何采礦活動,約占海洋面積的35%。在國家管轄的水域之外,世界各國又成立了國際海底管理局(ISA),總部設在牙買加,以管理深海海底采礦。

至關重要的是,ISA框架要求與國際社會分享商業開采的部分利潤。這樣,即使沒有資源開采深海底的國家也可以分享其好處。ISA的這部分任務是有爭議的,這也是美國沒有加入《海洋法公約》的原因之一。

上圖:發現大量錳結核的地方。濃度最高的區域被圈出。Sven Petersen/GEOMAR

在公眾很少關注的情況下,國際海底管理局幾十年來一直在緩慢制定海底礦產勘探法規,但這些法規仍然沒有完成。十多家公司和國家已收到勘探合同,其中包括島國瑙魯贊助的金屬公司的工作。

ISA的工作已經開始受到批評,因為公司已經開始尋求商業開采。《紐約時報》最近對ISA內部文件的調查表明,該機構的領導層淡化了環境問題,并與一些可能參與海底采礦的公司分享了機密信息。ISA尚未最終確定采礦環境規則。

目前,關于深海海底采礦的大部分報道,都只強調、突出其氣候效益。但這忽視了這種活動可能對地球最大的原始生態——深海——造成的危險。我們認為,在匆忙開采之前,最好更好地了解這個現存的脆弱生態系統。

(本文來源:The Conservation,譯文有所刪減)

整理 | 王芊佳

編輯 | 綠茵

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發會

中國綠發會