2018年2月7日,南極羅斯海恩克斯堡島上一片喜氣洋洋,中國羅斯海新建站選址奠基儀式在此舉行。紅色臨時建筑上,“愛國、求實、創新、拼搏”的橫幅在陽光下顯得格外醒目。隨著嘹亮的共和國國歌奏響,五星紅旗徐徐升起,身穿黃色防寒服的考察隊員個個肅立,向國旗行注目禮。這一刻,中國極地科考事業再次邁出了里程碑的一步。羅斯海新站正式選址奠基,填補了我國在西南極羅斯海沒有考察站的空白。

奠基前舉行升旗儀式

(圖片來源:中國海洋報)

隊員們為新站奠基

(圖片來源:中國海洋報)

羅斯海概況

羅斯海,南大洋最美的海域之一。從地圖上看,羅斯海是南太平洋深入南極洲的大海灣,這是人類航海所能達到的地球最南的海域,也是距離南極點最近的海域。1841年,由詹姆斯·克拉克·羅斯船長率領的英國皇家海軍探險隊首次到達這里,這片海域遂以其姓氏命名。這也是一片有著傳奇色彩的海域,想要到達南極點的陸上探險隊大都通過羅斯海登陸南極。100多年前,大名鼎鼎的斯科特和阿蒙森就是通過這里登陸南極的。博克格雷溫克﹑伯德等人也選擇從這里登陸,踏上了探索南極的征程。海冰是羅斯海的一大特色。地球上最大的冰架——羅斯冰架緊鄰羅斯海。

經過數年的選址工作之后,我國科學家將第5座南極科考站站區選定在羅斯海特拉諾瓦灣內面積約50平方公里的恩克斯堡島。這里既能滿足我國南極科學考察和研究的需要,也有適合建站的開闊區域和地質條件。更重要的是,這里盛行西風,會將春天融化后的海冰吹離海岸,形成一條寬闊的水道,使破冰船容易靠近補給。圖為直升機將建站物資運送上島。(圖片來源:中國國家地理)

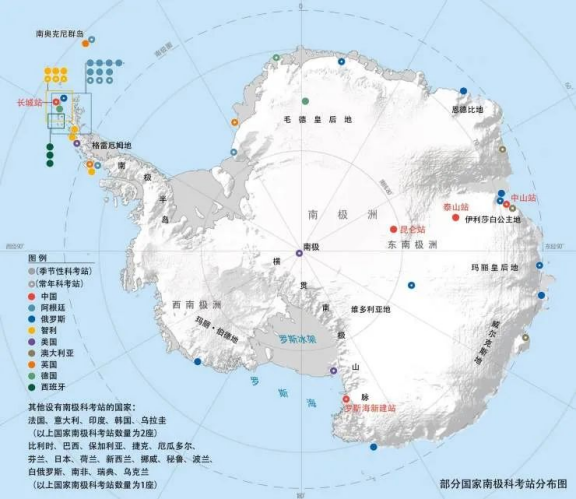

羅斯海新站是中國第五個南極科考站。位于南極三大灣系之一的羅斯海區域沿岸,該區域位于東南極冰蓋快速冰流區、羅斯冰架及羅斯海海冰三角地帶,面向太平洋扇區,是南極地區巖石圈、冰凍圈、生物圈、大氣圈等典型自然地理單元集中相互作用的區域,是全球變化的敏感區域,是極地科學考察的理想之地。目前已有6個國家在該區域建設了7個考察站。該區域的南極考察與研究歷史最長,屬南極國際治理的熱點地區。我國在此區域建設新考察站,旨在積極參與極地全球治理、構建人類命運共同體,它開啟了我國南極考察的新征程。

部分國家南極科考站分布圖

(圖片來源:中國國家地理)

奠基羅斯海

2017年11月8日,中國第34次南極考察隊搭乘“雪龍”號從上海揚帆起航。此次南極考察的首要任務是啟動我國第五個南極常年科學考察站——羅斯海新站的前期建設工作,計劃在南極恩克斯堡島南端(即難言島南區)建設臨時設施,并在相關區域開展業務化監測工作。

2017年12月6日,“雪龍”號遇到本次航行中最嚴重的冰情,站在駕駛臺向外望去,船舶周邊被密集的海冰所包圍。為尋找突圍路線,船長朱兵搭乘船載“海豚”直升機升空探路,終于在船舶西北方向發現了一條斷斷續續的清水區路線,“雪龍”船隨即開動。

“雪龍”號破冰

(圖片來源:視覺中國)

然而,還沒等“雪龍”船抵達清水區,一陣西風就吹斷了這條路線,船體再次陷入海冰組成的迷宮。關鍵時刻,船載雷達衛星收到了一幅關鍵的海冰遙感圖。圖中精確地顯示出一條走出海冰迷宮的路線,直抵恩克斯堡島。

2017年12月7日,按照這幅圖的指引,“雪龍”船成功抵達新建站址。幾經周折,2018年1月16日,三臺大型工程裝備被成功運送上恩克斯堡島。挖掘機修臨時碼頭、裝載機場地平整、測量放線,27名隊員每天的工作都十分忙碌。

恩克斯堡島風力極大,給建設帶來了不少麻煩。往往幾分鐘的大風就能毀掉一棟建筑,風超過六級,房屋建設就無法進行。據我國2012年開始設在恩克斯堡島的自動氣象站觀測,這里的最大風速可達到臺風的兩倍,島上6級以上最大風速全年出現315天,最大風速超過10級的天數占全年的近50%。

20多天后,我國羅斯海新建站206平方米的“營地”終于建設成功。同時,臨時碼頭也建好了,能實現發電、海水淡化、通訊等功能,基本具備了保障34人工作和生活的條件,完成了新站設計調研、站區基礎測繪、工程地質勘察、近岸海洋測繪、自動氣象站安裝、企鵝保護區選劃調查等工作。作為我國5座南極考察站中的第3座常年考察站,建成后可以滿足50人度夏、30人越冬需求。

2018年2月7日23:30(北京時間),舉行了新站選址奠基儀式。

選址奠基儀式現場

(圖片來源:中國海洋報)

時任國家海洋局黨組成員、副局長林山青在現場接受采訪時表示,羅斯海新站建設是“雪龍探極”重大工程的重要任務之一,我們要貫徹“認識南極、保護南極、利用南極”的方針,立足極地事業的長遠發展,按照“統一規劃、分期建設”的思路,不斷完善提升,力爭使之盡快具備“一站多能”的綜合觀測與監測能力。

重上羅斯海

時隔一年,考察隊員再次來到西南極羅斯海特拉諾瓦灣……

2019年1月6日,正在執行中國第35次南極考察任務的“雪龍”船再次駛入西南極羅斯海特拉諾瓦灣。放眼望去,雄偉的南森冰架與高聳的橫斷南極山脈相互映襯,冰川如同巨舌延伸入海,在岸邊筑起白色大壩。灣口東側有一座楔狀小島,面朝大海、背依雪山,坐擁旖旎的南極風光。

定睛細看,島嶼西側涂抹上了一道中國紅,那是一排集裝箱房屋,它在白雪覆蓋的海灘上非常醒目,像是冰雪中屹立不倒的紅旗。時隔一年,歷經極夜與風雪洗禮,羅斯海新建站選址區域上206平方米的“營地”別來無恙,第35次南極考察隊在恩克斯堡島開始了新征程。

2018年11月29日,“雪鷹601”航拍新站

(圖片來源:“觀滄海”公眾號)

6日上午9時,恩克斯堡島作業隊的22名隊員分批搭乘“雪鷹”直升機登陸。他們是卸貨運輸的排頭兵,首要任務便是恢復集裝箱房供電,“激活”留在島上一年之久的鏟車與吊機,平整碼頭和挖通積雪掩埋的道路,為“黃河”艇運送物資創造條件。

半米厚的積雪如同堅硬的水泥,牢牢地困住了吊機等重型工程裝備。隊員們手持鐵鍬、冰鎬,幫助吊機“脫困”。除雪鏟冰不能只憑蠻力,吊機下部還“雪藏”著油桶與電纜,一旦鏟斷將造成機器癱瘓。另一撥隊員聚集在集裝箱周圍,有的鏟除箱門四周的冰雪,有的挖掘集裝箱房后的輸電線,還有的爬上箱頂檢查自動氣象站運行情況。

鏟冰作業的同時,廚師鄭森林在藍色集裝箱餐廳里化雪燒水,滾燙的開水激發了隊員們的靈感。原本用冰鎬挖掘電線的隊員靈機一動,端起一盆熱水澆在冰疙瘩上,“冰封”難題迎刃而解,電線重見天日。發電艙恢復運轉后,集裝箱房通上了電,可以保障隊員在此度夏住宿。不久后,吊機與鏟車也從“冬眠”中醒來,揮舞起“鐵臂”鏟雪開路。

開水化冰

(圖片來源:“觀滄海”公眾號)

考察隊員手提肩扛搬運科考物資

(圖片來源:“觀滄海”公眾號)

下午4時,卸貨人員乘坐著“黃河”艇拖拽著運駁平臺和上岸物資駛向恩克斯堡島,“雪龍”船與恩克斯堡島間的水路運輸通道宣告打通。考察隊在兩天作業時間內須運輸150噸物資,卸貨人員登陸首日就奮戰到了凌晨2點鐘。物資拖運上岸后,全部由隊員手提肩扛到各自住艙。

工作了十幾個小時后,隊員們回到集裝箱房中準備就寢。此時,脫去厚重的防寒服也成了一件“體力活”。4人一間的艙室中一邊安放著兩張上下鋪,另一邊是衣柜和電暖器,房間中間僅留一人行走的通道。房間雖然狹小,卻是隊員心中溫馨的家。

恩克斯堡島又稱難言島,素以難以言表的大風著稱。據我國2012年設立的自動氣象站觀測,該區域最大風速可達43.4米/秒。距該島僅20公里的意大利瑞塔氣象站曾經觀測到51米/秒瞬時大風,風速為臺風的兩倍。

考察隊在恩克斯堡島舉行升旗儀式

(圖片來源:“觀滄海”公眾號)

集裝箱房前的三根旗桿見證了大風的威力,其中兩根旗桿已被吹斷。7日上午8時,隊員們在僅剩的一根完整旗桿前集合肅立,升起五星紅旗,高唱國歌。

1月是恩克斯堡島上最適于開展科考作業的季節。據自動氣象站顯示,2018年同期大于7級風的天數不超過一周,該站點夏季平均風速和中山站相當,最高氣溫可到零攝氏度以上。風速滿足安全作業要求,“雪鷹”直升機也開始了空中吊運。

一座綠色的“蘋果屋”先從“黃河”艇拖運上岸,再由“雪鷹”吊送至島嶼的一處高地。同機抵達的測繪隊員朱李忠帶來了旋翼無人機,準備拍攝這片區域的實景地圖。

山間蘋果屋

(圖片來源:“觀滄海”公眾號)

站在山間坡地,滿目是青灰色的亂石,更有一些巨石聳立其間。這些巖石大多是冰川運動的產物,從內陸被搬運到了這里。

由于找不到無人機起落場地,朱李忠開始“墾荒”,拾起一塊塊石頭,清理出一片四方形場地。朱李忠已經是6次來南極了,但他還是遇到了新麻煩。無人機幾經調試仍然無法飛行,無奈之下只能返回大本營查找解決方案。

“蘋果屋”東南1.5公里處有一片海岸,那里是至少延續了7000年的企鵝“王國”,平均每年有2萬對阿德利企鵝在此筑巢、繁育后代。

從內陸刮來的下降風在這片海灘上偃旗息鼓,極晝的陽光盡情播撒下來,照耀著漫山遍野的企鵝家庭,仿佛一處世外桃源。企鵝棲息的碎石帶被糞便染成了粉紅色,這是因為它們以南極磷蝦為食,排泄物也就留下了磷蝦的顏色。1月初,小企鵝披著灰黑色的絨毛,已經長到成年企鵝的一半高了,卻還在不住地向父母索要食物,吵吵嚷嚷的企鵝叫聲讓這里宛如鬧市。

此后,幾名新站隊員以蘋果屋為基地,在企鵝繁殖地周邊采集淡水、土壤、雪水和海水樣品,開展環境本底、植物種類和微生物種群等調查。這些基礎調查將有助揭示阿德利企鵝種群動態與氣候、環境變化的關系,總結恩克斯堡島與海洋生態系統之間污染物遷移轉化的規律。

阿德利企鵝巢區

(圖片來源:“觀滄海”公眾號)

考察隊領隊孫波表示,恩克斯堡島不僅是企鵝的樂園,還融匯了冰川、冰緣與海岸地貌,是南極冰凍圈、巖石圈、生物圈和大氣圈相互作用最集中的區域,對全球氣候變化響應最敏感,生態系統脆弱,具有重要的研究價值,是絕佳的天然實驗室。

利用卸貨間隙,考察隊完成了羅斯海南緯75度5個站位的大洋調查作業。每個站位采樣都從海水表層貫穿到底層,5個站位相連構成監測斷面,猶如人體穴位相連構成經絡,借此解讀海洋內部的變化規律。同時,羅斯海陸架水還是南極底層水形成的主要來源之一,該地區的環境、氣候與海洋學變異,直接影響全球大洋溫鹽循環和氣候變化。在羅斯海一帶開展的科學研究,銜接著當今南極科學發展的多項前沿課題。

1月7日晚間,完成卸貨任務的“雪龍”船暫別羅斯海新站。

新站建設加速推進

中國第36次南極考察隊依托“雪龍”號,完成恩克斯堡島新站83.9噸物資卸運,實施阿蒙森海-羅斯海調查。恩克斯堡島新站建設隊歷時57天,實施30余次野外測繪任務;地勘完成鉆孔12個,在規劃主體建筑區域的7個孔位發現基巖;碎石填運規劃碼頭區域約360立方米,碼頭功能初步具備;臨時設施設備運行正常并順利完成驗收。

恩克斯堡島新站建設

(圖片來源:澎湃新聞)

我國第38次南極科學考察隊隊員在羅斯海新站維修自動氣象站

(圖片來源:中國氣象報)

2022年12月底,中國第39次南極科學考察中,“雪龍”號破冰船抵達羅斯海區域,在穿越500公里浮冰區后,挺進新站附近,最近距離不到500米。羅斯海新站的建設正在加速推進,各種機械裝備轟鳴,站區基礎設施雛形已現。

2022年12月,第39次南極科學考察隊隊員在新站碼頭卸貨

(圖片來源:中國氣象報)

信息來源:

1.中國極地研究中心大事記(1989-2019).

2.郭松嶠.南極新站——奠基在傳奇的羅斯海畔[N].中國海洋報,2019-03-22.

3.王自堃.重上羅斯海新站——中國第35次南極考察恩克斯堡島作業現場見聞[N].中國海洋報,2019-01-14.

4.丁曦.南極來信:雪龍船抵達羅斯海,新站建設加速[EB/OL].“中國南極測繪研究中心”公眾號,2022-12-25.

5.王自堃.新消息!冰封一年后,南極羅斯海新站全面“重啟”![EB/OL].“觀滄海”公眾號,2019-01-11.

編 輯:德 福 校 對:李維杉 審 核:采 悠

來源: 中國海洋報

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

海洋檔案

海洋檔案